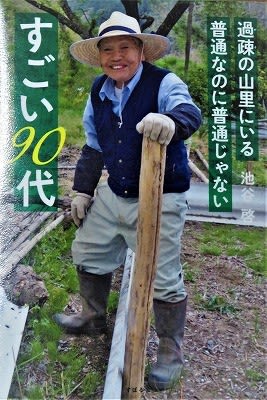

過疎化がすすみ集落ごと消失してしまった地域もあるいっぽう、いまだかくしゃくとして現役を生き抜いている90歳代の高齢者がいる。浜松の奥山・天竜区に住むそのスーパー高齢者が登場するドキュメント、池谷啓『過疎の山里にいる普通なのに普通じゃない・すごい90代』(すばる舎、2022.10)を読む。

活字もやや大きく、行間もそこそこあり、文章のフットワークもあり、すいすい引き込まれる。そのため、数時間あれば読破できるのがいい。そこには、90代ならではの風雪を超え荒波に削られたそれぞれの人生の奥行が醸し出されていた。その人生100年時代の特徴は、著者の一言でいえば、「<今日、することがある>こと、そして、それらを自ら生み出すこと」が鍵だと喝破する。

著者は各人各様の元気ぶりの共通点を次の7つに集約している。

1 日々するべき仕事がある。 2 暮らし・家事の中に動きがある。 3 菜食を中心とした粗食。 4 おしゃべりできる相手がいる。 5 ささいなことを苦にしない。 6 今ある暮らしに満足している。 7 人に喜んでもらうことが喜び。

これらの共通点は90歳代だけのことではなく、年代にかかわらず人生の目標そのものではないかとも思われる。それを無理なく模索し、牛歩のごとく一歩を歩んでいくとするのではないか。その人生の仕上げの結果を著者は仏教の「少欲知足」とまとめる。オイラが長髪のころ修学旅行で見た禅宗・竜安寺庭にあった「つくばい」の「吾唯足知」の境地とほぼ同じだ。

同じく、信州・伊那谷の老子と言われる加島祥造の詩『求めない』が想い出される。人や暮らしに多くを求めないことが幸せの真髄だということだ。大木を伐採し枝打ちもする林業家の鈴木さんの珠玉の言葉が、「不便というのも、悪いものではない。それだけで体を動かすことができる」と。

それはオイラが農業もどきをやりながら痛感していた「農業は心身のリハビリだ」と思ったことと共通する。スーパー高齢者の達人たちは、山並みに囲まれた自然環境の中で心身をはぐくんできたこと、目の前の暮らしを身体を使って動いてきたこと、それらの中にある、人と自然とのかかわりから感動する感性を磨いてきている、というのが読み終わっての感想だ。

都会から移住してきた著者がこの達人たちと出会った感動はよくわかる気がする。というのも、オイラの周りにも似たような達人たちがわんさかいるからだ。それは学歴とはいっさい関係がなかった。そこには、山里という不便な暮らしの中で鍛えられ、そこで人間力を育んできたということに違いない。それを除去した都会という虚像は人間の生きる根源をさらってしまうところでもある。土から緑から遊離した暮らしは歪みを環境に人間に醸成してしまう。