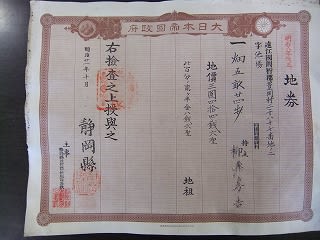

先週、歴史民俗研究会があり、そこで初めて「地券」を見せてもらった。

地券は、明治6年(1873)の地租改正法によるもので、物納から金納にすることによる税収の安定がねらいの一つ。

さらには、土地の私的所有権を認める証券でもある。

しかし、農民にとっては重税は変わらず、各地で一揆がおきたそうだ。

そこで明治政府は、税率を100分の3から100分の2.5に変更する。

画像にはその税率がしっかり書かれている。

土地の売買はこの地券で行う。

地券の紙は「洋紙」だが、当時は西洋から大量に洋紙を輸入していた。

そのため、自前の製紙会社が必要とされた。

王子製紙が山と川の立地条件がよい春野町にやってきた理由でもある。

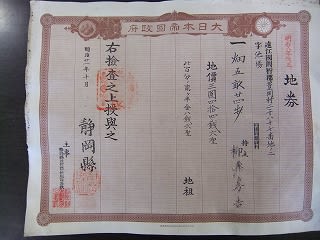

地券は、明治6年(1873)の地租改正法によるもので、物納から金納にすることによる税収の安定がねらいの一つ。

さらには、土地の私的所有権を認める証券でもある。

しかし、農民にとっては重税は変わらず、各地で一揆がおきたそうだ。

そこで明治政府は、税率を100分の3から100分の2.5に変更する。

画像にはその税率がしっかり書かれている。

土地の売買はこの地券で行う。

地券の紙は「洋紙」だが、当時は西洋から大量に洋紙を輸入していた。

そのため、自前の製紙会社が必要とされた。

王子製紙が山と川の立地条件がよい春野町にやってきた理由でもある。