大雨が続いた台風だった。土砂崩れの情報が多かったので念のため寝る場所を山側から居間に変更した。このところ、ムカデの親子がしばしば出没するので簡易テントの中での家内キャンプだ。雨が多いとDVDの映画を見るチャンスでもある。1951年公開の小津安二郎監督の「麦秋」を観る。キネマ旬報ベストワンを誇った作品だ。監督は「人生の輪廻・無常を描きたかった」と言う。いつもの映像パターンからそれをいかに表現できるかが見どころだ。 (画像は松竹webから)

小津安二郎の基本構図は、日本的な襖・障子・柱・窓の真ん中にちゃぶ台があり、箸でごはんやおかずを食べ、何気ない会話が交わされ、それをローアングルのカメラが追っていくというものだ。本作品もその通りのパターンだった。そして、今回はおしゃれな喫茶店が出てくるのがポイントの一つだ。小津作品には絵画がそれとなく出てくるが、今回は大胆でシュールな壁画が印象的であるのと、登場人物の和洋のファッションが見どころだ。

海外のデザイナーが服装・場所・小物などのこれら和洋の組み合わせから、日本の美の緩やかさに注目しているという。原節子や三宅邦子らのファッションは当時としてはかなりニューモードな革新性があったと思われる。

父と娘のとの会話で、康一・笠智衆「終戦後、女がエチケットを悪用してますます図々しくなってきつつあるあることは確かだね」、紀子・原節子「そんなことはない。これでやっとフリーになってきたの。今まで男が図々しすぎたのよ」という場面があったが、そこに戦後まもなくの当時を切り取って見せているのもさりげない。(上の2枚の画像は、「カイエ・デ・モード」から)

また、原節子のご飯を食べる所作の大胆な食べっぷりにびっくりしたが、ありふれた日常生活の中に違うリズムをひょいと投げ入れるのが監督の特異性と言えるかもしれない。オラが若い時は小津の映画を見てもいつも寝てしまっていたが、今見るとその斬新さというか熟成を感じ入る。さらに、子どものやんちゃな場面を挿入して淡々としがちな日常の画面にユーモアを撮り入れることも忘れない。

監督の色紙には何気ない湯呑の絵に「車戸の重き厨や朧月」という俳句を発見したが、そんなところにも監督のまなざしがある。

1937年に徴兵された小津は、中国戦線で毒ガス部隊にいて上海・南京などの主要都市の侵略にかかわり軍曹にも昇進。その後、軍部映画班員としてシンガポールに従軍、1946年帰還。そのあたりの戦場の阿鼻叫喚は黙して全く語らないが、「麦秋」では、次男省二の戦死という形でヒロインの紀子・原節子の結婚を決める背景になっている。戦火で見たであろう経験は作品の中では具体的に描かれず、家族という狭い小宇宙に安堵と陥穽と無常を刻んでいる。

終章には、家族がバラバラになっていくなかでの、村の花嫁行列や麦畑を描写することで、日常生活の喜怒哀楽の中に人生の亀裂やはかなさを静かに諦観する監督のまなざしがローアングルでとらえている。東山千恵子の凛とした表情と悲哀とが作品の中での存在感を増している。原節子の美しい笑顔と東山千恵子の安定した重量感が対照的だ。

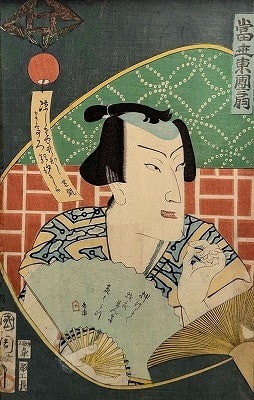

これらの役者絵の絵師は、「豊原国周(クニチカ)」で、同時代の月岡芳年・小林清親と並ぶ「明治浮世絵の三傑」と言われ、最後の浮世絵絵師である。しかし、生涯で妻を40人余りも変え、転居の回数も本人曰く117回といい、さらに「宵越しの金は持たない」とばかりに散財したため極貧の暮らしだった。船越安信氏の『豊原国周論考』は海外の資料をも駆使した優れたweb上での労作があり、その情熱に敬意を表したい。

これらの役者絵の絵師は、「豊原国周(クニチカ)」で、同時代の月岡芳年・小林清親と並ぶ「明治浮世絵の三傑」と言われ、最後の浮世絵絵師である。しかし、生涯で妻を40人余りも変え、転居の回数も本人曰く117回といい、さらに「宵越しの金は持たない」とばかりに散財したため極貧の暮らしだった。船越安信氏の『豊原国周論考』は海外の資料をも駆使した優れたweb上での労作があり、その情熱に敬意を表したい。