★【自然菜園スクール町田校】自然菜園入門コース11/27-28オンライン参加

毎月各1回開催 オンライン自然菜園セミナー

★11/27(土)13:30~自然菜園根本講座「ソラマメとコンパニオンプランツ」

★12/18(土)18:00~自然菜園Q&Aセミナー

さて、はじまりました。4日間連続自然菜園スクール『醤油&味噌(小麦・大豆)コース』での醤油、味噌づくりです。

大豆、麦栽培~醤油、味噌づくりまでいよいよファイナルです。

いままで1泊2日の宿泊型自給自足コースで行ってきた醤油・味噌づくりが、コロナ渦で中止。そのため、スピンアウトして1つのコースとして独立したので、今年は、オンラインでも学べる『醤油&味噌(小麦・大豆)コース』初年度でした。

まったく初めての試みでした。半日で、オンラインも含めて行うのは、結構大変でしたが、オンライン受講も可能なったため、4日間通えない方や復習もできる録画動画付きという受講生にとっては自由度が増したコースになったのでは?と思っております。

初日の講義は、味噌づくりと醤油づくりの違いに焦点を当てた、自家製味噌づくり、醤油づくりの流れの説明でした。

zoomでも行ったので、後日録画配信を行っているので、当日参加できない方もご受講できます。

4日間のスケジュールは、以下の通りです。

醤油づくり 味噌づくり

前日11/19(金)午前6時 大豆浸水(7kg)

11/20(土)1日目

醤油麹づくり1日目「仕込み&種もやし菌付け」

午前6時 大豆煮る 小麦炒り(6.5kg)

★午前9時 小麦煎り 挽き割り

★午前11時頃 煎り小麦と混合、種付け 引き込み

※9~11時 大豆の選別調整 ※種子ボトリング

★午前13時半~15:00 オンライン講座

午後6時 お米の浸水(14kg)※古米

11/21(日)2日目

醤油麹づくり2日目「初期発酵(加温)」&「醤油絞り」

味噌づくり1日目 「米麹仕込み&種もやし菌付け」

午前6時 切り返し

★午前9時頃 米蒸し

★午前10時頃 盛り込み(分割)※24時間後

★午前11時頃 種付け×2 引き込み

★10~12時 醤油絞り

午後10時 1番手入れ ※36時間後 切り返し

11/22(月)3日目

醤油麹づくり3日目「発酵中期」

味噌用づくり2日目「麹のお世話」

午前6時 盛り込み ※18~20時間後 大豆(5㎏)の浸水

★午前10時頃 2番手入れ ※48時間後 1番手入れ(38℃)

★午前10~11時頃 味噌造り準備

※9~11時 醤油絞りつづき

午後4時 2番手入れ(40℃)

午後10時 3番手入れ ※60時間後 3番手入れ(40~41℃)

11/23(火)4日目

醤油造り4日目「醤油もろみ作り」

味噌作り3日目「味噌の仕込み」

午前6時 出麹 大豆煮る

★午前9~10時 出麹(麹完成) ※72時間後

★午前10時頃 味噌(塩麹造り→味噌仕込み)

★午前11時頃 醤油(麹・塩切り)+加水⇒醤油もろみ化

参考資料

『わが家でつくるこだわり麹』(農文協)、麹屋三左衛門さんの「醤油麹のつくり方」「米麹のつくり方」

直接現地参加者は、4日間実習の参加できます。(基本の日程★印)

9:00集合 (段取り説明)

9:15~12:00 (実習)

※終わり次第解散

***********************************

11/20(土)初日は、初日は、4日間仕込みにかかる醤油づくり。

手が空いているメンバーで、自家採種し続けている「こうじいらず在来大豆」の種子の選び方、味噌づくり用の味噌豆の選び方(クズ大豆の除き方)のコツを学び、大豆の選別調整も行いました。

次は、ひなた醤油の見学&もろみの食べ比べ丹波黒豆醤油

3年もの味が濃厚で、色も濃いのが特徴です。

丹波黒豆という大粒で皮が硬い品種を使っているので、1年熟成では物足りず、うちでは2~3年物を絞っております。

1年もの丹波黒豆醤油もろみさっぱりとして、旨味がではじめているので、そのまま調味料としても美味しくたべられます。

キュウリにつければ、本物のもろきゅう(もろみキュウリ)です。

年間直接現地参加の方には、3年熟成の丹波黒豆醤油、今年はこうじいらず味噌、丹波黒豆味噌500gずつお渡ししました。

一般販売はしておらず、スクール生限定で有料配布をおこなっております。

初日の実習は、

今回の醤油用の大豆は、丹波黒豆。24時間浸水させてから、3~4時間、薪火と鉄窯でしっかり炊きます。

通常の醤油用の大豆は、味噌用よりちょっと硬めに仕上げるのですが、丹波黒豆は、大きく皮が硬い品種なので、味噌豆同様にしっかり炊きます。

アツアツの内に、挽いて割った麦を大豆と混ぜ、余計な水分を麦に含ませながら、大豆と混ぜます。

温度計などを殺菌、種麹(もやし)を準備しておきます。

【種付け】35℃以下になったら、種麹を1粒一粒にまとわりつくように、何回もかけ、

【引き込み】2つの容器の種付けを行った大豆を合わせ、まんべんなく混ぜた大豆を新品の米袋に入れていきます。

電気カーペットの上に、米袋を置き、室温にあわせて、袋の中の気温が20~25℃になるように、毛布などで保温します。

※1~3時間おきに、袋のまま天地返し(上と下を反転)させる。

醤油麹づくり2日目「初期発酵(加温)」

午前6時 切り返し

午前10時頃 盛り込み(分割)※24時間後

午後10時 1番手入れ ※36時間後

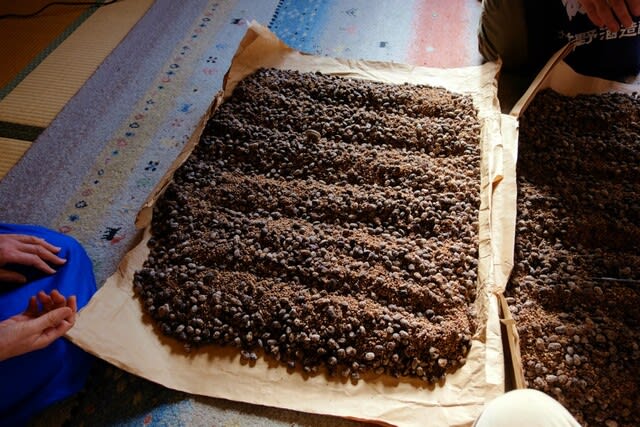

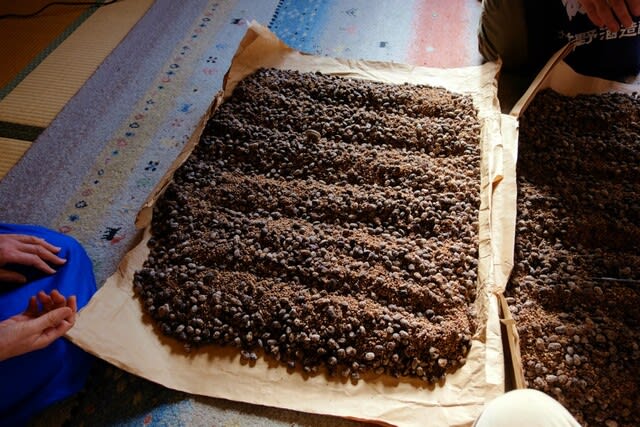

2日目の朝3時。予想以上に早く発酵が始まったようなので、袋を切り、広げ放熱(冷ます)

この段階でしっとり、栗のような匂い(麹匂)。白い麹カビが発達していたので、切り返し。

スクール生に盛り込みを体験してもらうために、菌糸が発芽生長を促す意味でも、もう一度切り返し(発酵ムラをなくすように混ぜること)をやりました。

味も同時にチェックしながら、納豆菌の発生がないかチェックします。

4日間気が抜けませんが、大豆から育てた自家製醤油は絶品で、やめられません~。

11/22(月)3日目

醤油麹づくり3日目「発酵中期」

★午前10時頃 2番手入れ ※48時間後

※9~11時 醤油絞りつづき

午後10時 3番手入れ ※60時間後

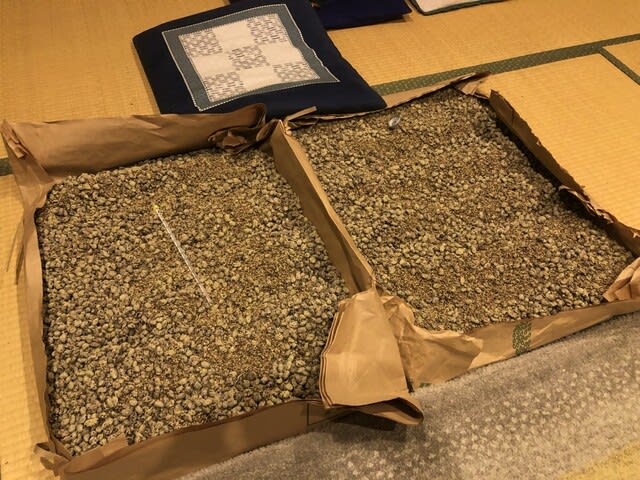

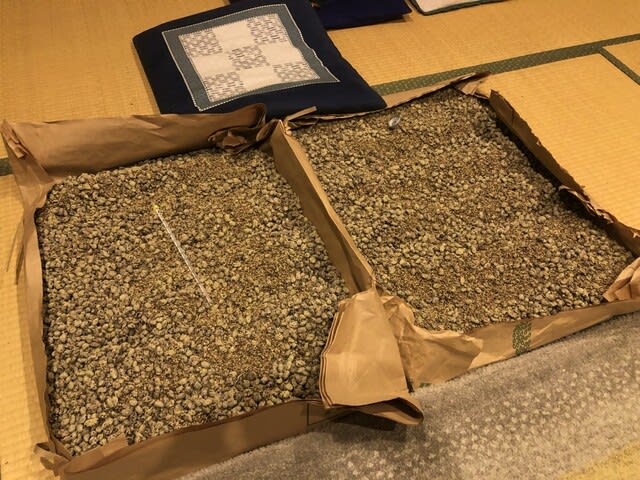

10:00~【2番手入れ】

種付けから48時間後、2番手入れのタイミングです。温度は、20~25℃いい感じです。

※30℃以上だとまだ納豆菌が繁殖しやすく、割ると糸を引く納豆菌、アンモニア臭が強い部分は、取り除きます。

今回は、納豆菌もほとんど皆無で、たまに、菌糸が発達していない豆に食べるとアンモニア臭が残るものがあったくらいです。

納豆疑惑のあるものは、隔離、食べてしまって証拠隠滅がベストです。(笑)

ますます麹が繁殖し黒大豆に菌が覆うようになってきました。

1番手入れから出麹まで、35℃以上になりそうだったら、どんどん手入れ&分割して20~25℃の低温発酵になるようにお世話しましょう。

手入れの仕方は、周辺の冷たい(外気に触れているところ)麹を中央に盛り上げ、中央の温かい麹と混ぜて、また広げる。

放熱(温度を冷ま)しながら、酸素の補給、発酵ムラをなくして混ぜてあげます。

参加者全員で、手を消毒してから、手で温度・湿度を確認し、麹を食べて発酵状況、納豆菌の是非を確認しながら、2番手入れを行いました。

21:00~【3番手入れ】

同様に3番手入れをしました。発酵温度は、15~18℃と発酵が大人しくなり、やや低温だったので、3つに分割していたものを2つにまとめました。

※夜間は冷えやすく、室温も10℃以下だったので、紙蓋保温をすると、経験的に30℃以上(納豆菌元気)になると思ったので、

分割し、蓋はせず、麹の厚みを厚くし(密度をあげ)麹の発酵・保温を高めました。

20~25℃の低温発酵理想ですが、15℃以下だと、発酵の休眠、低温による発酵が遅くなり、出麹が遅くなる。

そうなると、予定より出麹が遅くなり講座時間内に終わらない(醤油が仕込めない)可能性が高くなるので、以上のように3つに分割したものを2つに統合しました。

(麹は30~38℃が大好きで、温度が高いほど発酵は進み、出麹は早くなるが、納豆菌が心配なので30℃以上にはしたくない。)

22:30~【寝る前温度チェック】

3番手入れ1時間後、寝る前に、一番温度が高い部分が25℃(他は20℃前後)にまで回復。

温度が高い場所は、温度が低くなるように調整(麹を薄くする)、低いところに分散させる。

寝る前の温度を測る場合は、寝る1時間前にチェックし、手入れをして、さらに1時間後に確認に行くと、安心して寝れます。

※これで大丈夫と、手入れ後にすぐに寝ると、寒い夜間に低温になりすぎたり、高温になりすぎて納豆菌が繁殖したりして、早朝4~5時頃に、規定温度以上になってしまうので、寝る前の手入れはぞの1時間後チェックをしておくと、麹のご機嫌がとれてよい。経験より

11/23(火)4日目

醤油造り4日目「醤油もろみ作り」

★午前9~10時 出麹(麹完成) ※72時間後

★午前11時頃 醤油(麹・塩切り)+加水⇒醤油もろみ化

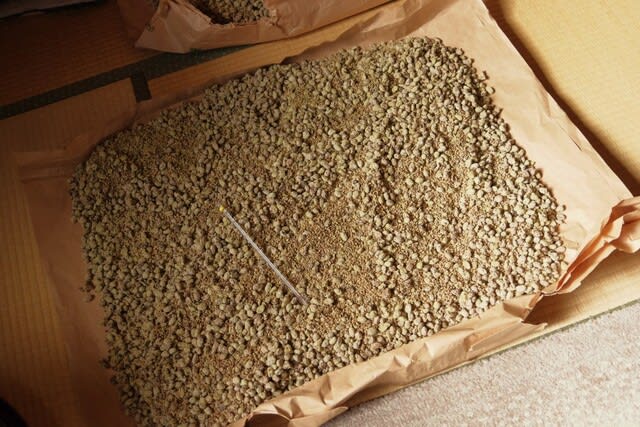

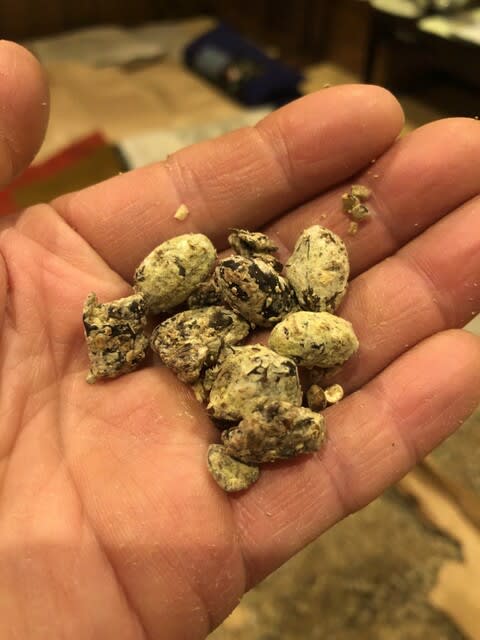

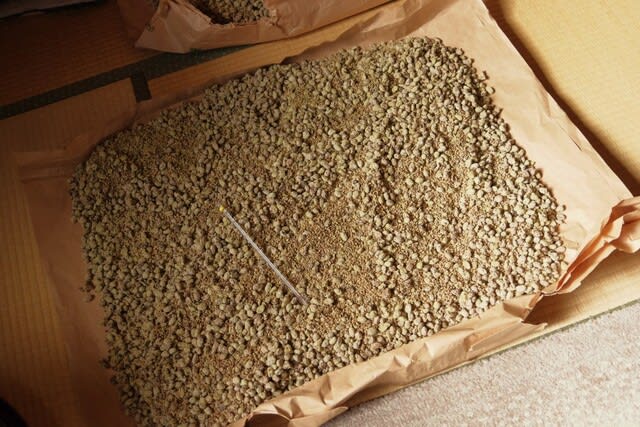

10:00~【出麹】

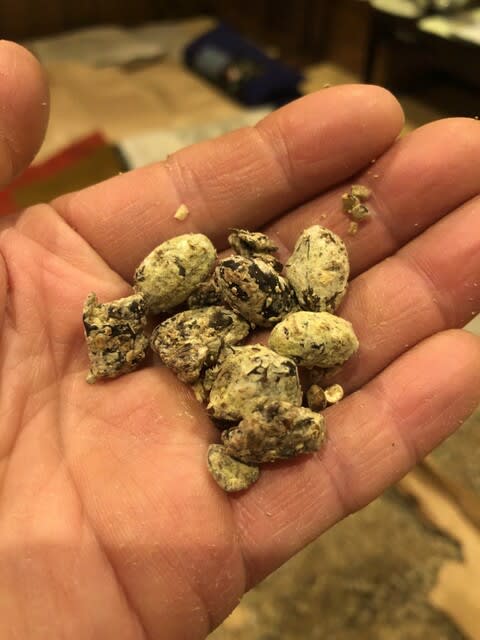

いよいよ「出麹」。つまり醤油用の豆麹完成です。

麹菌が白→黄緑色になり、胞子が飛び交うようになってきました。大豆の中も水分が抜けて、菌がはぜ込み(菌が内部に入り込んできている)がよく、味わいも栗のようにホクホクと良質な麹にお蔭様でなりました。

豆麹の仕上がりは、米麹のように塊にならず、きな粉のような粉が出て大豆、麦の合計量よりも20%位軽くなっていたら良い状態です。

そのままにしておくと、昼間に室温同様再加熱しかねないので、参加者で、手入れを行い、発酵しにくいように、薄く広げ、

涼しいところに置き直しました。

【動画】

2021 11 23 醤油&味噌(小麦&大豆)コース 実習3 ひなた醤油仕込み

https://youtu.be/8hqI5Ur0kUQ

11:30~【醤油仕込み】

◆レシピ◆

大豆(こうじいらず在来)7㎏、小麦(今回は裸大麦)7㎏、塩6㎏、水17ℓ

まずは「塩切り」。規定量の塩を完成した麹と一緒に混ぜます。

醤油の豆麹は、とても胞子が舞い上がるので、室内では、静かに動かし、塩切りは野外で行うとよいでしょう。

塩切した麹に規定量の水を入れれば醤油仕込みの完了!醤油モロミの発酵開始です。

今回は、動画でご紹介したように、贅沢にも絞り切れなかった3年熟成の醤油モロミを投入しました。

ひなた醤油は、塩分濃度が高く(水分が少ない)ので、塩が溶けにくいので、よく混ぜることが大切です。

※醤油仕込みから1か月後には、空いた樽に入れ直す(天地返し)することで、麹、塩、水の分離をなくし、均一になるようにします。

こちらが完成写真です。

ポイントは、3つ。

1)雨の吹き込まない日なた(20~38℃)に設置する。

2)雑菌が繁殖しないように、お手入れのたびに、樽の内側を良く拭いて、アルコール消毒する。

3)仕込んだ当初は、塩を溶かすために、3日に一度かき混ぜ(お手入れ)、その後1カ月に一度かき混ぜる。

2年目以降は、半年に1度かき混ぜる。

そして、

埃や落ち葉などが混入しないように、寒冷紗で覆っておきます。

醤油の絞り方は、こちら

※2~3日目に、1樽全部絞って、火入れ、保存。別サイトにまとめてあります。パスコードは同じです。