茅の輪をくぐり身を清め、牛頭天王が祀られる本殿に到着しました。ここに祀られる牛頭天王は、インド祇園精舎の守護神といわれ、中国に入り、密教、道教、陰陽思想の習合があり、日本に伝わったとされています。さらに陰陽道との関りを深め、また「蘇民将来伝説」とも結びつき、素戔嗚尊と同体とされています。

本尊の右手には斧、左手には縄を持ち、その脇には八王子(牛頭天皇の八人の王子)が祀られ、十二年に一度、丑年の年に本殿内の宮殿が開扉されます(以上竹寺寺号より引用)。

本尊の守護神のイラストが竹寺時報に掲載されていたので引用しておきます。前の記事で紹介した牛頭明王とはかなりイメージが異なります。

拝殿前の扁額。

拝殿中の様子を少し拝見。

向かって右側の狛犬(阿形)。手前には御開帳の案内。3月13日から12月12日までとなっています。

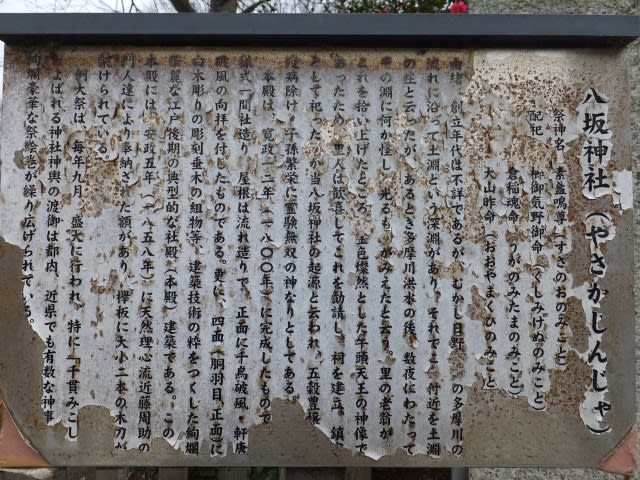

向かって左側の狛犬(吽形)。手前に牛頭天王本殿の説明がありました。

本殿は平成11年に焼失、平成15年に再建されたものです。今年の牛頭天王例大祭は7月15日に仏式にて厳修されるようです。

最後にもう一度拝礼。開帳の時期にもう一度来てみたいですね。

本殿は標高490mの山の中腹にあります。歴史と風格を感じます。

本殿の近くに稲荷大明神が祀られています。鳥居をくぐります。

八王寺医王稲荷社にもお参りします。

稲荷社から本殿に戻り、山の上の鐘楼堂を目指します。懐かしい看板ですね。

裏山を登り本殿を見下ろします。平成15年の再建なので茅葺屋根の苔もまばらな印象。風格が出てくるのはあと数十年先ですかね。

途中にある名栗小殿。比較的新しそうです。

続いて金毘羅権現。

本殿から約10分。50mほど登り鐘楼堂に到着。

鐘楼には、牛頭天王宝前 名栗村と刻まれています。反対側には、天王山八王寺 平和の鐘 と刻まれていました。

山頂からは飯能市街の先に関東平野を一望できます。昨日は霞の中で遠望がききません。反対側には名栗方面を見下ろします。

眼下に観音様と三層の塔を見下ろします。帰宅後に調べたところ、白雲山にある救世大観音と玄奘三蔵塔でした。玄奘三蔵塔には、孫悟空の活躍で知られる物語「西遊記」の三蔵法師、正式名は玄奘三蔵法師の霊骨が祀られているそうです。

救世大観音をさらにズーム。大観音の堂宇内には阿弥陀如来像など多数の仏像が安置され、永代供養の悲願を込めた高さ33センチの観音一万体が奉られているそうです。左右に小さな観音様が従い、中央の大観音の高さ23m。右側にちょこっと見えているのは納経塔です。

山頂の鐘楼堂で折り返し、山を下り、本坊へ向かいます。

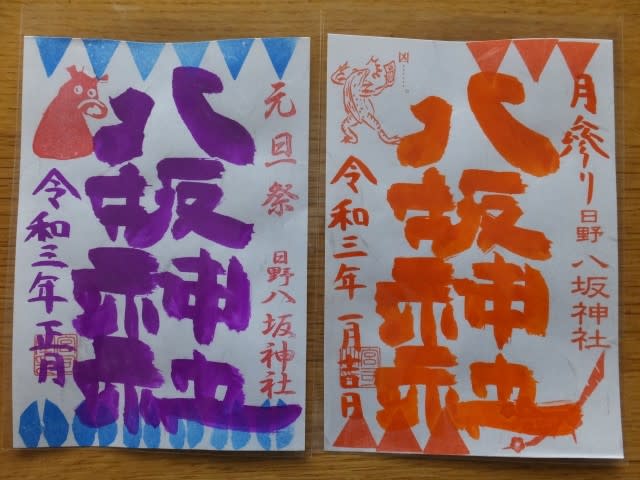

本坊で購入したお土産の一部です。御朱印、茅の輪の御守り、そして木製の蘇民将来の護符。護符は住職が一つ一つ手書きで文字を記入したこけしのような御守りで、災厄避けとして人気があるそうです。丑年の今年は年末から売れ行き好調らしく、最後の一つ(大サイズ)が残っていました。迷わず購入しました。

六角柱の護符には朱と墨で「蘇民将来子孫長久門戸祈攸」と書かれてあります。旅の途中で宿を借りた蘇民将来の家に、牛頭天王が茅の輪による災難除けを伝授した伝承に基づくお守りです。実は、この御守りが男性を、茅の輪が女性を象徴し、両者併せて“子孫繁栄”を意味する、とも言われているそうです。となると、茅の輪が小さすぎた・・・(汗)

ところで、一昨日の朝日新聞夕刊に、丑年にたとる信仰というテーマで異形の神「牛頭天王」が特集されていました。昨年のアマビエに続いてブームになりそうです。