今週水曜日の城里町探索の続きとなります。清音寺に続いて訪れたのは小松寺。ここは本堂前の枝垂れ桜がとても綺麗で、何回か桜の季節に訪れて本ブログでも紹介したことがあります。水戸黄門お手植えの桜でも名が知られています。

梅雨時に訪れるのは初めてです。今回は県道に面した社号標のある参道を参拝します。小松寺は真言宗智山派の寺院。山号の白雲山は寺の裏山の名称です。

階段を上るとヒノキ?の参道

階段の先の唐門を見上げます

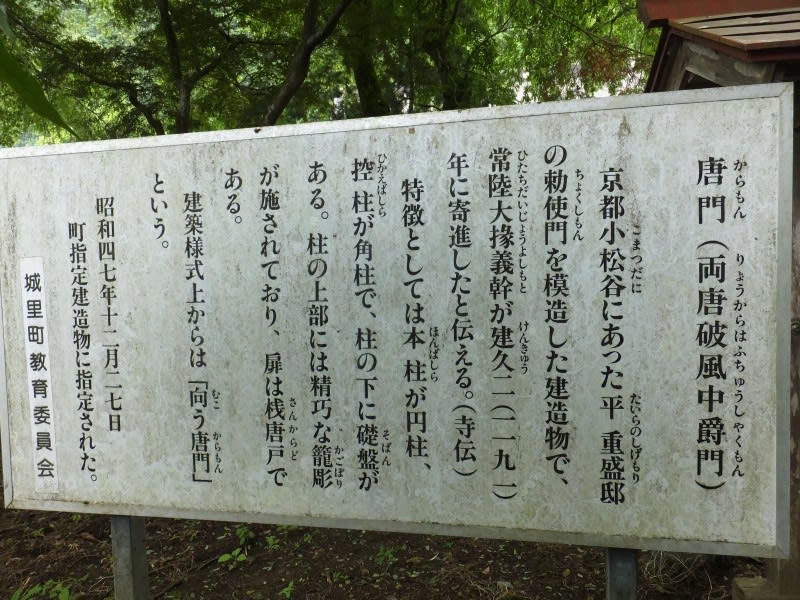

唐門に到着。1191年に寄進された歴史ある建造物のようです。

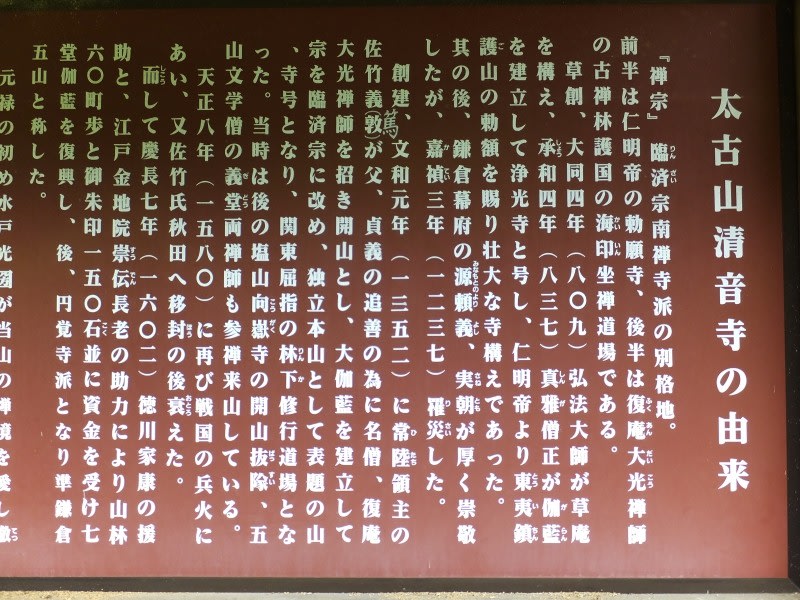

唐門の紹介です。京都小松谷にあった平重盛邸の勅使門を模造した建造物です。

上部には精巧な籠彫が施されています

小松寺の紹介です。一部前回お寺でもらった冊子からも引用します。小松寺は天平17年(745年)、行基菩薩の開山と伝えられています。白雲山山頂に大御堂を建立し、十一面観世音を本尊として開山。白雲山普明院と称しました。1179年に平重盛が京都東山の小松谷邸宅で死去。翌年、遺言により家臣の平貞能が重盛の遺骨とともに、重盛夫人、妹らを伴い紀州高野山にのがれ出家。その後、元平家の一族であった大掾氏を頼って常陸へ入り、大掾義幹の案内により白雲山普明院に重盛の遺骨を埋葬。のちに宝篋印塔を建て、重盛をとむらうために伽藍を建立し小松寺と名づけ開山。

天正13年(1585年)、戦乱により伽藍は焼失。寛文3年(1663年)に水戸光圀が本堂書院を寄進。観音堂も白雲山頂より現在の位置に移し建てられた。その後もたびたびこの寺を訪れ、境内にはお手植えの枝垂れ桜があります。後の水戸藩主、徳川斉昭も墓参りに訪れ「みやこより 引し小松の 墓なれば 千歳のすえものこるとぞ見る」と重盛について詠んでいます。

唐門をくぐると正面に立派な本堂。ここは東日本大震災で大きく損傷し、数年前に復旧されたと前回訪れたときに伺いました。

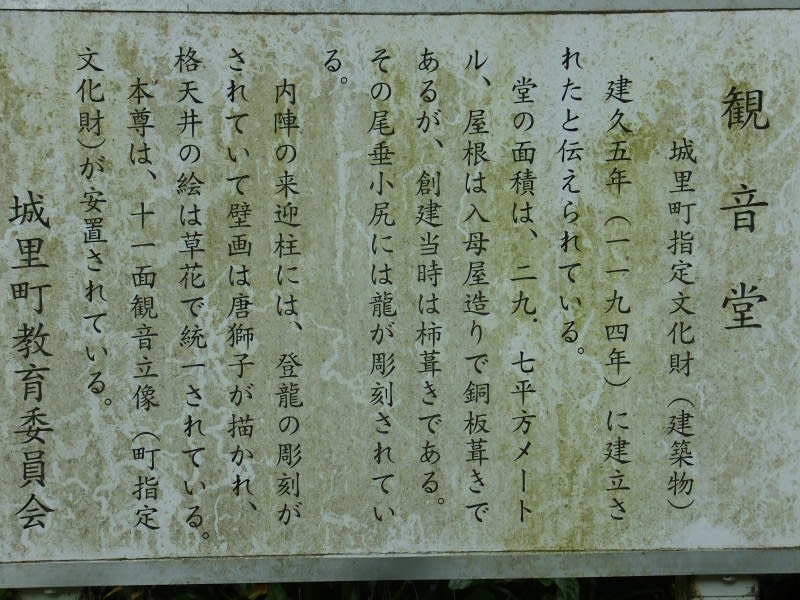

本堂の右手には観音堂。堂内には同じく町指定文化財の十一面観音像が安置されています。

観音堂の説明です。

立派な彫刻が施されています

本堂裏手の階段を上り、白雲山の中腹へ向かいます。

中腹の墓地にやってきました。正面奥が平重盛公のお墓。一段下に平貞能と重盛夫人(得律禅尼)のお墓が左右にあります。

墳墓の説明です。経緯は先ほど小松寺のところで紹介した内容となっています。

お墓の近くで見つけた白い花。名前はツルアリドオシ。初めて見ました。高尾山近辺では見かけない花です。

最後に小松寺の案内図を紹介しておきます。