.

今日は、大阪府と奈良県の県境に位置する二上山の健康山歩きです

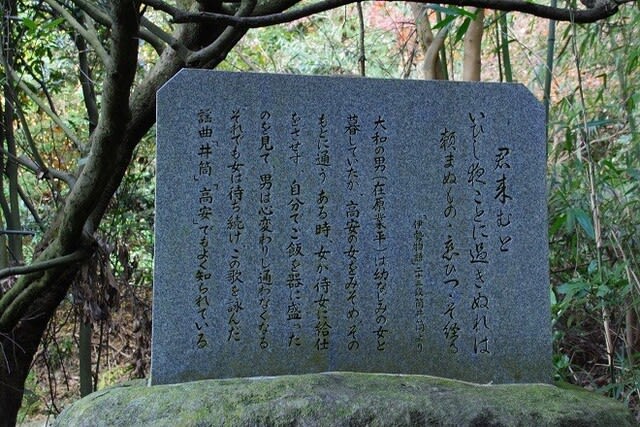

麓の当麻寺近くにある歌碑

" うつそみの人なるわれや明日よりは

二上山をいろせとわが見む "

謀反の罪に問われ処刑された大津皇子の姉である大伯皇女が詠んだ歌、悲しい話です

今日の二上山

大池に写り込む二上山

今日は鳥谷口古墳からのコースを歩く

久しぶりにこのコースを歩いたら、途中から新しいコースが出来ていた、二上山の愛好家がいろんなコースを造っているようです

以前からのコース途中から分岐して、 「 タケヤブトンネル道 トトロコース 」 の案内板がある、こっちへ行ってみよう

MERRY CHRISTMAS の飾りも付いている

こんな斜面の落ち葉道を上って行くと

竹藪のトンネルが現れる、

竹藪のクネクネ曲がった坂道を登って行く

休憩所が現れた、「 かくれ坂 」 の名札が掛かっている

東方面の視界が開ける、大和高田市・橿原市・葛城市・御所市方面のようだ

木の上にこんな方がいらっしゃる、こちらを見つめています

ここにも MERRY CHRISTMAS

大和平野はかなり霞んでる

遠くの山並みは弥山八経山系か? 台高山系か? 知りません

こんな路を歩いて 「ながめ坂」 へ

誰かが綺麗な飾りをつけたのだろう

近鉄大阪線 下田駅付近の眺め

右上に見える池は 香芝市良福寺の千股池

二上山が眺望できる千股池湖畔 は、奈良県景観資産になっている

千股池は二上山の特徴的な形が楽しめ、池に映る二上山は絵になる風景です。二上山の雄岳と雌岳の間に夕日が落ちる写真の撮影スポットでもあります。

MERRY CHRISTMAS 雰囲気の竹藪&トトロルート、ゆっくりユックリ、3時間弱の健康山歩きのひと時でした。

.

今日は、大阪府と奈良県の県境に位置する二上山の健康山歩きです

麓の当麻寺近くにある歌碑

" うつそみの人なるわれや明日よりは

二上山をいろせとわが見む "

謀反の罪に問われ処刑された大津皇子の姉である大伯皇女が詠んだ歌、悲しい話です

今日の二上山

大池に写り込む二上山

今日は鳥谷口古墳からのコースを歩く

久しぶりにこのコースを歩いたら、途中から新しいコースが出来ていた、二上山の愛好家がいろんなコースを造っているようです

以前からのコース途中から分岐して、 「 タケヤブトンネル道 トトロコース 」 の案内板がある、こっちへ行ってみよう

MERRY CHRISTMAS の飾りも付いている

こんな斜面の落ち葉道を上って行くと

竹藪のトンネルが現れる、

竹藪のクネクネ曲がった坂道を登って行く

休憩所が現れた、「 かくれ坂 」 の名札が掛かっている

東方面の視界が開ける、大和高田市・橿原市・葛城市・御所市方面のようだ

木の上にこんな方がいらっしゃる、こちらを見つめています

ここにも MERRY CHRISTMAS

大和平野はかなり霞んでる

遠くの山並みは弥山八経山系か? 台高山系か? 知りません

こんな路を歩いて 「ながめ坂」 へ

誰かが綺麗な飾りをつけたのだろう

近鉄大阪線 下田駅付近の眺め

右上に見える池は 香芝市良福寺の千股池

二上山が眺望できる千股池湖畔 は、奈良県景観資産になっている

千股池は二上山の特徴的な形が楽しめ、池に映る二上山は絵になる風景です。二上山の雄岳と雌岳の間に夕日が落ちる写真の撮影スポットでもあります。

MERRY CHRISTMAS 雰囲気の竹藪&トトロルート、ゆっくりユックリ、3時間弱の健康山歩きのひと時でした。

.