定年退職してから十二支を一巡.ときどきはまだレフェリー依頼とか,ワークショップの論文募集とかが舞い込むが,先日 有名学術誌 (よく見りゃそれとよく似た名前の雑誌) のエディターから,レビューの依頼メールが来た.

この雑誌は何だろう.当たるべきは,"Scholarly Open Access" いわゆる

"Beall's List of Predatory Publishers" というサイト,ここには

怪しいオープンアクセス学術誌のブラックリストがあったはず...しかしアクセスしたら,中身は空であった.ちなみに Beall はコロラド大の Jeffrey Beall 氏.perdatory は

weblio によれば,「生物を捕らえて食う、捕食性の、略奪する、略奪を目的とする、(自分の利益・性的目的で)人を食いものにする」という意味がある.

このサイトが閉じられたのは1月中旬らしく,ネットにはその経緯について憶測が飛び交っている.例えば

Why did Beall’s List of potential predatory publishers go dark?

mystery-controversial-list-predatory-publishers-disappears

など.ブラックリストに載せられた側からの圧力が臭う.

とりあえずの目的は,メール元の雑誌について知ることなので,そちらでググったら,

Academia Stack Exchange に同じ疑問を投稿した人がいた.それに対する回答にはやはり Beall's List が登場していた.

XXX Journals was listed as a predatory publisher on the now-defunct Beall's List of Predatory Publishers. Looking at the description, "all disciplines of physics, with a focus on new research" [what research isn't new?] it doesn't seem like this new journal is filling any niche.

Looking at their archives, the journal has published a total of two articles since 2015 (both in 2015). Neither full text appears to be available anywhere. I would run the other way, and quickly.

ところで,言われた通りにレビューを書くとどうなるんだろう.次には掲載料を払え,と来るんだろうか.

依頼されたレビューのテーマは退職後日本の学会の欧文誌 JJAP に書いたこと.先方の情報収集法にも興味がある.

20世紀初頭に婦人雑誌者が水彩による風俗画集の一葉ずつにピアノ曲をそえるという企画を起てた.まずスクラヴィンスキーに話が入ったが,報酬が安すぎると折り合わなかった.次に声をかけられたのがサティだったが,この作曲家は報酬が高すぎる! とごねたらしい.

20世紀初頭に婦人雑誌者が水彩による風俗画集の一葉ずつにピアノ曲をそえるという企画を起てた.まずスクラヴィンスキーに話が入ったが,報酬が安すぎると折り合わなかった.次に声をかけられたのがサティだったが,この作曲家は報酬が高すぎる! とごねたらしい.

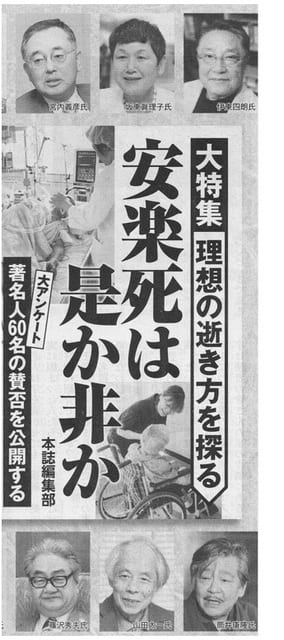

文藝春秋 vol95 no3 (2017) に「安楽死は是か否か」と言う特集.目玉は著名人 60 人へのアンケートがあり,3択の結果は

文藝春秋 vol95 no3 (2017) に「安楽死は是か否か」と言う特集.目玉は著名人 60 人へのアンケートがあり,3択の結果は

山下澄人著.文藝春秋 2017 年 3 月号.

山下澄人著.文藝春秋 2017 年 3 月号.