【こちら特報部・01.26】:クルド人ヘイトに使われる20年前の「出稼ぎ報告書」が犯したタブー 「重大な人権侵害」と法務省は批判を浴びた

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【こちら特報部・01.26】:クルド人ヘイトに使われる20年前の「出稼ぎ報告書」が犯したタブー 「重大な人権侵害」と法務省は批判を浴びた

埼玉県川口市などに暮らすクルド人へのヘイトスピーチが問題となる中、法務省入国管理局(現・出入国在留管理庁)の2004年の報告書が、交流サイト(SNS)などで排斥の新たな材料にされている。報告書は、クルド人の来日目的が出稼ぎであることなどを確認するため、職員がトルコのクルド人の集住地域を現地調査してまとめた。ところが、調査手法に問題があり、当初から内容の信ぴょう性も含め批判されてきた、いわくつきの報告書だった。(池尾伸一、森本智之、飯田克志)

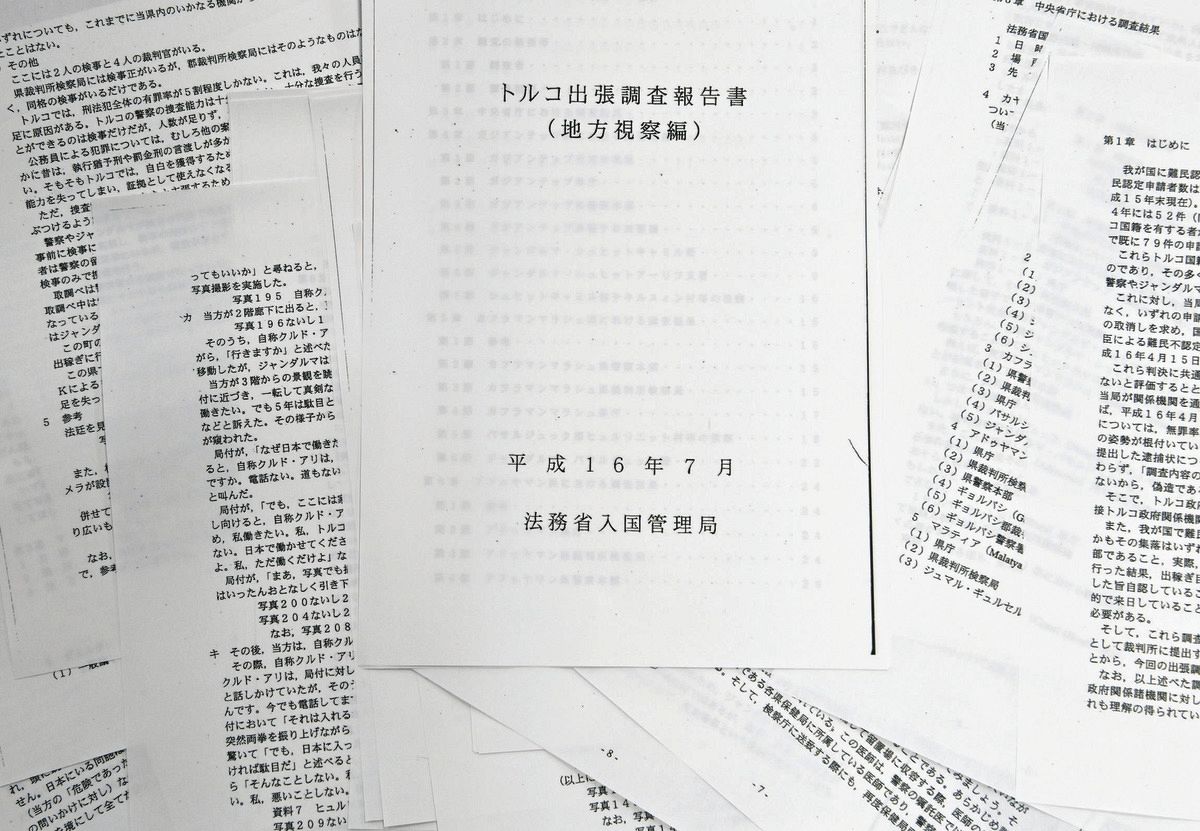

◆「入管が『出稼ぎ』と断定する報告書」

「トルコ出張調査報告書(地方視察編)」で、添付資料を含めて約200ページある。昨年11月、産経新聞が「入管が『出稼ぎ』と断定する報告書をまとめていたことが分かった」と報じ、SNSでは「偽装難民」「さっさと強制送還を」などの書き込みが相次いだ。「国会で追及する」と表明する国会議員まで現れた。

報告書によると、当時は、東京と名古屋の地裁で、トルコ国籍のクルド人を難民と認める判決が続き、訴訟対策のためにまとめられた。世界各国で難民認定されたトルコ国籍者は2022年までの10年で約7万4000人に上り、多くのクルド人も含まれているとみられる。一方、日本では裁判で国が負けて2022年に認定した1人を除き、一貫してクルド人を難民と認めていない。

◆迫害から逃げる人の個人情報を迫害側に

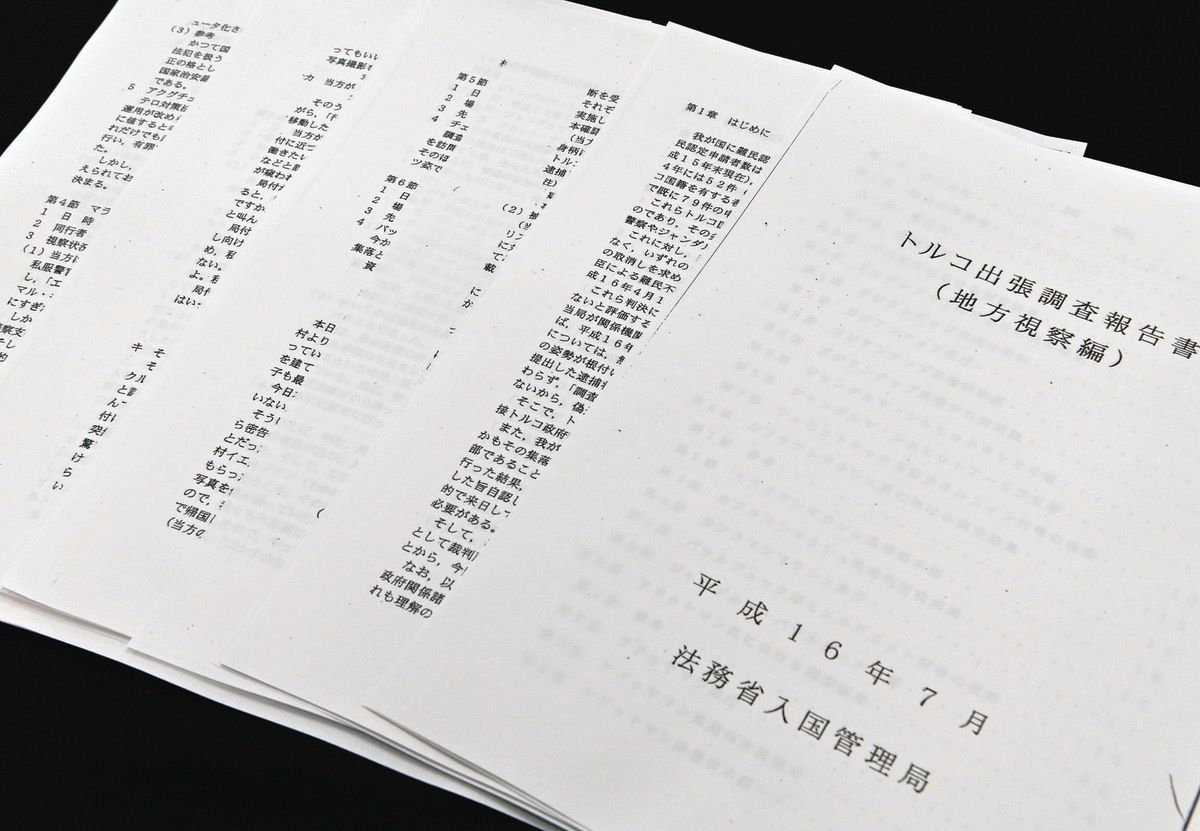

ジャンダルマの男性(中央)や入管職員らと撮影された写真(報告書から)

2004年6〜7月、職員2人が来日クルド人の主な出身地である南部のガジアンテプ県などの村落を訪ねた。問題はその手法だ。

2人は「ジャンダルマ」と呼ばれる憲兵や警察官など現地の治安当局の協力の下、一緒に難民申請者の実家などを訪ねた。当局には一部の申請者の名前なども照会。迫害から逃げている人の個人情報を迫害する側に伝えたことになる。

こうした情報提供は本人や家族への迫害の恐れを高めるとして国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)も原則禁じる。全国難民弁護団連絡会議代表の渡辺彰悟弁護士は「これが横行したら、怖くて誰も難民申請できない。入管は難民認定機関としてあるまじきことをした」と批判する。

◆「来日の理由は、私たちが土地や家や田畑から追い出されたことにあります」

内容にも疑念がある。報告書は、来日理由を問われた複数の人の「お金を稼ぐ」との証言を記載。「出稼ぎ」を印象付けるような書きぶりだが、渡辺氏は「迫害している側を前に『あなたの息子は何のために日本に行ったのか』と問われ、正直に答えられるわけがない」とあきれる。

実際、報告書で「金を稼ぐ。他に何がある」と述べた、ある村長は後に知人への手紙で「来日の理由は、私たちが土地や家や田畑から追い出されたことにあります」と記していたことがクルド人を支援する弁護団の調査で判明した。

報告書では村人と治安当局者を並べて記念写真を撮り、「村人はいずれも笑顔で警察署長と握手しており緊張感はみじんも感じられなかった」と迫害がないことを強調するような記述も複数ある。これについても住人の一人が後日、弁護団に当日の状況を証言した。

◆演出や強要の疑いがある「笑顔」

「ジャンダルマが笑うように指示した。私は笑わなかった。銃を持っている人と一緒に立って楽しい人はいない。子どもたちを撮るときは日本人が笑顔を見せるように言った」。友好ムードの裏には演出や強要の疑いがあるのだ。

報告書は直後から批判にさらされた。UNHCR駐日地域事務所(当時)は2005年、「出身国当局とのいかなる情報の共有も控えなければならない」とする意見を公表。日本弁護士連合会も同年、「新たな迫害を生む恐れがあり、重大な人権侵害」と法相あての警告文を出した。

◆「このままだと大変なことになる」

現実に報告書は難民申請者を危険にさらした。名前などを漏えいされたクルド人の男性(53)は直後からトルコの警察に呼び出され、「日本人から難民申請したと聞いた。なぜ申請したのか」と連日深夜に及ぶ取り調べを受けた。

現地調査により、トルコ警察から取り調べを受け、一家で逃げることを余儀なくされたクルド人の男性=埼玉県内で

男性は日本で難民申請をした経験があった。トルコの警察から反政府組織との関係を疑われ、殴られたり、電気ショックを与えられたりするなど、激しい暴行を受け、日本に逃れたためだ。申請は認められず、2003年にやむなく帰国していた。

男性によると、警察内部のクルド人の知人から...、

■有料記事です。残り 1411/3184 文字

元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社会 【話題・埼玉県川口市などに暮らすクルド人へのヘイトスピーチが問題となる】 2025年01月26日 06:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。