池上通りを通るたび、東海道本線で大森付近を通過するたび、氣になってゐた「大森貝塚」の記念碑を訪ねる。

明治十年(1877年)六月、貝類の研究のため来日した米國人學者エドワード・シルベスター・モースが、橫濱から東京へ向かふ汽車の車窓よりこの貝塚を發見した

話しは、我々も學校の授業で習った通り。

(※東海道本線の車窓より見た現在の大森貝塚)

鐵道と云ふ最先端の文明から縄文古代の文明を發見し、縄文期と云ふ古代の研究が明治と云ふ新しい時代に曙を迎へたことに、私は文明が時空を超えて一直線に結ばれてゐる事を知る。

(※明治十年の大森貝塚發掘風景)

その記念碑が東京都大田區山王一丁目と、隣接する品川區大井六丁目の二ヶ所の線路沿ひに、それぞれ線路に向かって建つ。

↑前者は昭和四年(1929年)、

↑後者は翌五年(1930年)の建立云々、後者の品川區大井六丁目には發掘現場跡が「大森貝塚遺跡庭園」として整備されて石碑に接し、要するに食べた後のゴミ捨て場だった貝塚の發見當時の再現や、

當地における縄文時代の生活ぶり云々が紹介されてゐる。

が、ここではモース氏が研究報告書で触れてゐる「食人習慣」については、しっかり避けてゐる。

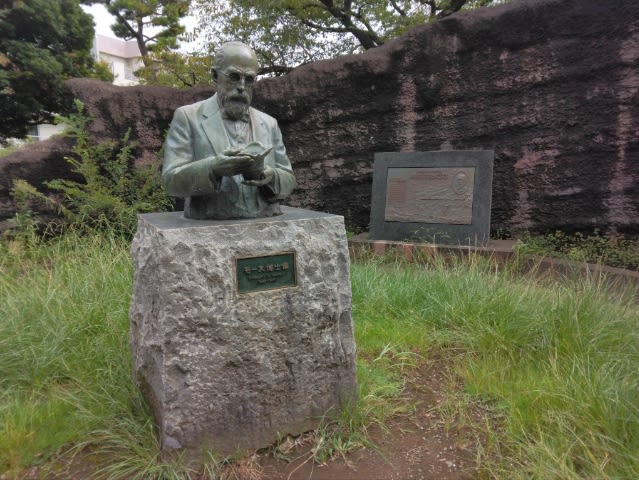

(※大森貝塚遺跡庭園に建つモース氏の像)

私は古代史は門外漢であり、今回は石碑を見たくて訪れただけなので、縄文人の生活習慣は云々などしないが、その道の人たちにとって古代史は持論を武器に研究結果を巡って大ゲンカする格好の學問らしく、件の大森貝塚についても、同名の岩波文庫版にはその華々しいやり取りも収められてゐて、むしろ本文の研究報告より付録のそちらのはうが、讀んでゐて面白い。

鐵道と縁のある大森貝塚を記念した石碑は、JR京濱東北線の大森驛ホームにもあり、

モース氏の發見から百年を記念して建てられたもので、ふだん利用しない驛と云ふこともあり、これは今回初めて氣が付いた歴史。