演劇鑑賞団体に入った。

毎月会費を払って年に6回の公演を観る。

自分で演目を選んでみるわけではないので、好みと合わないこともある。

けれど、東京や遠くまで行かなくても観られるメリットがある。

こういう鑑賞団体がなければ、なかなか地方にまで劇団が来てくれない。

これまで6回観たからようやく1年ということになるが、3勝3敗。

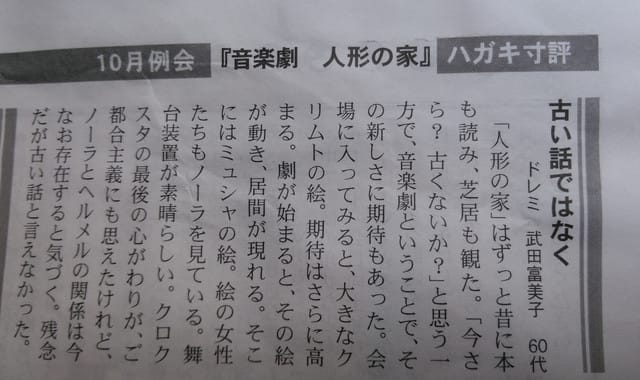

「音楽劇 人形の家」の感想を送ったら会誌に掲載され、しかも出演者たちのサイン色紙をいただいた。

気を良くして、2月24日に見た「マクベス」の感想も書いておこう。

*****

暗闇にスポットが当たり、最初に目に入るのは5人の男たち。

千手観音のような力強くも不思議な美しさ。その人間彫刻に度肝を抜かれる。

後頭部に仮面をつけ、あたかも背中が腹側であるかのように動く彼ら。

この男たちは魔女。本来は3人の魔女のはずだが、今回はロシア人演じる魔女の女王ヘカテと二人の魔女に加え、通訳も兼ねて2人の日本人魔女が加わる。

マクベスは、いつ謀反を思いついたのか。

妻に魔女との遭遇を語り今がチャンスとそそのかされたときか、それともその前に魔女に囁かれたときだろうか。

これまで、私は魔女との遭遇が引き金になっていたと考えていた。

魔女に合うまでは、他の人々が語るような「高潔の騎士」であったのだと。

今回、それは違ったと思いいたる。

「高潔の騎士」と同時に「権力欲にまみれた謀反者」はずっと彼の中にあったのだ。

「人々がなんと思うだろうか」という弱さや常識が「権力欲にまみれた謀反者」を奥深くに閉じ込めていただけだ。

「悪は善、善は悪」という魔女のことば。見ているうちに、腹なのか背中なのか分からなくなってくる不思議な身体によって、はたとその意味に気づく。「二つの面」ではなく「二つは一体」であると。相反するようで、実はひとつの身体として混然と内在する。

あのときたまたま魔女に出会ったのではなく、魔女は常に自分の中にいるのだ。

それはマクベスに限ったことではない。

だから魔女たちは最初から登場し、マクベスに予言するときだけでなく、頻繁に現れ、扉を動かし、場面を展開していく。最後も魔女たちのパフォーマンスで締めくくられる。

『マクベス』をはじめシェークスピアはこれまでも何度も観ている。

しかし、いつみても古くはない。

それぞれに演出が異なる。

なにがしか現代に通じるもの、あるいは人間の持つ普遍性に触れる。

だからシェークスピアは偉大なのだ。

*****

それに引き換え「平和が大事だ」「環境を守れ」とストレートに訴えられる芝居は

その主張に共感しても、心に響かない。

今回のマクベスの演出に感動しながら

「やはり台本が大事」と思った次第。