去年8月8日出雲大社へ行った時、賜った翡翠タイプ勾玉のストラップです。

翡翠が1500円で買えるわけもなく、グリーンアベンチュリンかと思います。

ただ単に記念に何かと思っただけで、

その時は下図↓の翡翠勾玉の重要文化財が出雲大社にあることは知らなかった。

奈良の飛鳥寺にも↑

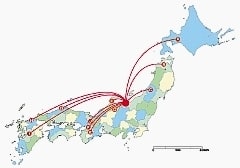

全国各地で出土する縄文の翡翠(硬玉)の大半は、新潟県の糸魚川周辺で産出したものだったのです。

5000年前の縄文時代から古墳時代まで硬玉の翡翠が勾玉の材料とされてきました。

大珠・勾玉・丸玉・丸輪などが作られ、翡翠の加工をしていた遺跡も見つかっています。

これまで青森県内の縄文遺跡から出土た翡翠は、650点以上に及び、糸魚川産という分析結果が出ています。

糸魚川産の翡翠は硬玉(ジェダイト)で有名でアジア各地に運ばれていたそうです。

朝鮮半島の三国時代の遺跡からも翡翠の勾玉が遺物として発掘され、糸魚川産の翡翠が、朝鮮半島に渡った事が証明されています。

古くは瑪瑙やその他の宝石とともに「玉」とよばれ、ことに翡翠は金以上に珍重されたそうです。

秦の始皇帝の遺体も玉で覆われていたとか。

翡翠は硬度こそダイヤに劣るけれども堅度(粘度)のある鉱物で、非常に壊れにくく、ヨーロッパ先史時代で翡翠製の石斧が出土するそうだ。

中国では精細な彫刻をほどこした置物や実用品が多数作られ、玉の玉彫工芸は今でも重要な位置をしめています。

北京オリンピックのメダルにも玉が使われていましたね。

これは2002年上海で購入したお土産の残りです。

翡翠といえば中国と思い込んでいますが、中国では硬玉(ジェダイト)は産出しません。

13世紀に今のミャンマーで鉱脈が見つかったジェダイト。

それまで玉と云われてきたネフライトに似てはいるがもっと美しい石だったので、雲南商人によって持ち込まれ、19世紀には2つは全く別の鉱物だということが判明したのでした。

翡翠と書いて「ヒスイ」とも「カワセミ」とも読みます。

ミャンマーで産出する翡翠には、その地域特有の赤い土に長い間埋もれていたために、石の表面が赤く染まっていることがあります。

ところが切断すると緑色。

そこで背が青緑で、腹が赤い鳥「カワセミ」になぞらえられました。

「翡」は雄のカワセミ、「翠」は雌のカワセミという漢字で、麒麟とか鳳凰とか鴛鴦も、前が雄の名・後ろが雌の名の熟語になってるって面白い。

この大昔より大切にされてきた玉、ギョクと呼びますがかつては「カシュ」と呼ばれたようです。

ネフライトの有名産地はタクラマカン砂漠の和田(ホータン)付近、あのウイグル自治区のカシュガルは「カシュ」が語源だそうです。

「カシュ」は西方に渡り→クシュ→ヤシュ→ヤスピス(ギリシャ語)、ラピス(ラテン語)に。

翡翠の産地は世界でも限られ、日本のほか、ミャンマー、ロシア、アメリカ、中米などが主な産地として知られています。

糸魚川はミャンマー・中米と共に、世界三大翡翠産地の一つに数えられています。

翡翠の代表産地である新潟県、越後は古代の「越(こし・高志)の国」「カシュ」が訛ってコシになったとも考えられるそうですが、真逆に「コシの国」産がカシュになまったのではないかしら。

ところが奈良時代以降その翡翠の存在は全く顧みられなくなった。

翡翠の産出が再発見されたのは1938年(昭和13年)

日本で翡翠が採れていたという事実は千年以上も忘れられていたのです。

約5000年間も続いた翡翠の文化は、古墳時代中期から後期にかけて衰退し6世紀ごろには姿を消してしまいます。

マヤ文明パカル王の翡翠仮面

マヤ文明パカル王の翡翠仮面

人類が翡翠に注目し、加工と精神生活に取り込んだ文化圏が世界にもう一カ所あります。

オルメカ・マヤ・アステカ文化圏では、紀元前1200年ごろから紀元前後にわたって文明が栄え、遺跡からは翡翠の仮面などが発見されています。

中米の翡翠は、グアテマラやコスタリカで産出したものだったことも分かっています。

メキシコ南部ユカタン半島中央・パレンケの密林にあるマヤの遺跡。

ここで見つかった古代王朝第11代の太陽王パカル・ヴォタンの翡翠の仮面、これがまた興味深い。

長くなるのでまた次回に。