10年以上前になりますが、ある植物にたいそう嵌っていた事が有ります。

実は美味しく頂き、葉はお茶や温シップに・・・

そして種は毎日3粒ずつ食べ、残りはお酒に漬けてと全て利用していました。

それはこれ””☟””ビワです。

”アミグダリンと言う成分が含まれ”抗がん作用”が有ると言われていたのです。

大島では、道路脇などでもたわわに実った木を目にします。

デパ地下等で売られている高級品と比べずいぶん小粒ですが、普通に美味しいです。

当時、畑の中に生えている木を一本丸ごと頂いた事が有ります。

生食で食べきれない分はジャムにして、種も大切に冷凍保存。

その種を取る際、幾つかは家の周辺に意図せずばら撒かれ

やがて芽が出てきました。 (ビワは簡単に芽が出ますね。)

何本か残し、実が生るのを楽しみにしていました。

しかし、10年以上経ち3メートル程に成長したのですが、実は付きません。

植物に詳しい知人に話すと、挿し木が主で種からだと中々難しいとの事でした。

「成る程」と納得していると、なんとその木が昨年の台風15号で根元から倒れてしまいました。

ますます実が生るのを望む術もなく、半ば諦めて放置していました。

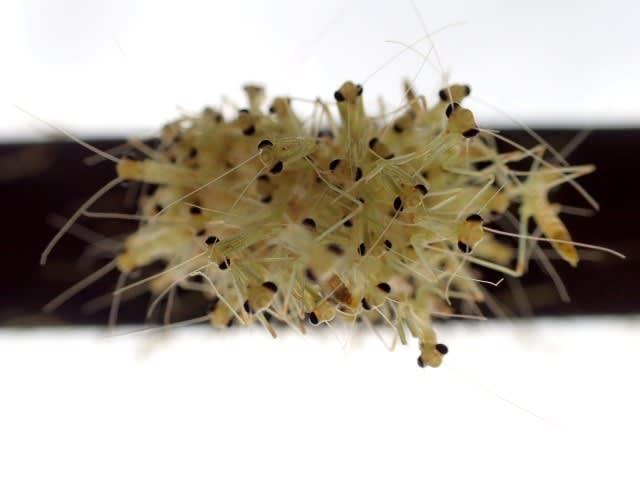

ところが今朝家に行くと・・・・・ 実が生ってるではありませんか!!!

最初に見付けてくれたのは”Yoshikiさん”の奥様”Yukariさん”です。

私が「いや~何年も実が付かないので半分諦めていたんですよ」と言うと

彼女曰く・・・

「昨年の台風で根こそぎ倒れ、これはヤバイ!って慌てて実を付けたんじゃないですか?」

植物なりに? 危機を感じたのですね。

早速起こして、こんな感じにしてみました。

ちなみに聞いた話では、今年は花の付きが悪く店頭に余り出なかったそうです。

数か所見て回ったのですが、実を付けた木は殆ど見付けられませんでした。 By GIBA