都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「大正イマジュリィの世界」 渋谷区立松濤美術館

渋谷区立松濤美術館(渋谷区松濤2-14-14)

「大正イマジュリィの世界 デザインとイラストレーションのモダーンズ」

2010/11/30-2011/1/23

渋谷区立松濤美術館で開催中の「大正イマジュリィの世界 デザインとイラストレーションのモダーンズ」へ行ってきました。

まずはそのイマジュリィとは何ぞやということですが、これはフランス語で図像を意味し、特に挿絵やポスター、それに広告などの大衆的な複製印刷の総称として用いられる言葉だそうです。

今回の展示ではそれを日本の大正期に当てはめ、新しい文化の芽生えた当時の商業的美術を紹介しています。挿絵や葉書などが中心とはいえ、出品総数全300点の展覧会です。見応えは満点でした。

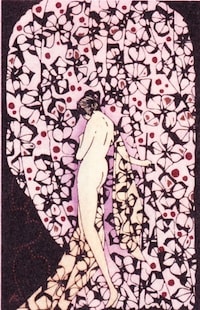

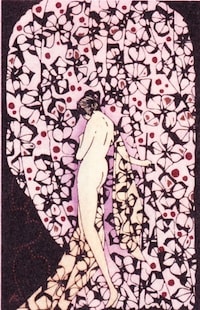

小林かいち「灰色のカーテン」

展示の構成は以下の通りです。

第1部 大正イマジュリィの13人

藤島武二、杉浦非水、橋口五葉、坂本繁二郎、竹久夢二、富本憲吉、高畠華宵、広川松五郎、岸田劉生、橘小夢、古賀春江、小林かいち、蕗谷虹児

第2部 さまざまな意匠

エラン・ヴィタルのイマジュリィ、浮世絵のイマジュリィ、震災のイマジュリィ、子ども・乙女のイマジュリィ、怪奇美のイマジュリィ、京都アールデコのイマジュリィ、尖端都市のイマジュリィ

はじめに大正期活躍した挿絵画家などを13名挙げた上で、次に社会現象や芸術運動の動向と関連したテーマを設けてイマジュリィの諸相を分析していました。

岸田劉生「或る人々」

個性派揃いの画家たちの意匠に富んだ作品を見るだけでも、いかに大正イマジュリィが多様だったのかがよくわかります。画家としても有名な藤島武二はもとより、かの劉生も白樺派の繋がりで多数の書籍や雑誌の装丁を出かけていたとは知りませんでした。

ちなみに劉生は雑誌の仕事に際し、「図案を余技ではなく、それを知ることで思わぬ美を知る。」という言葉を残しているそうです。いわば付け焼き刃ではなく、こうした仕事を通すことで、また油画制作とは違った何かを探っていたのかもしれません。

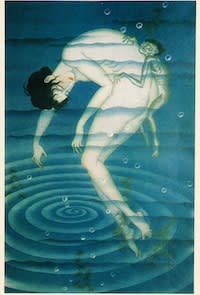

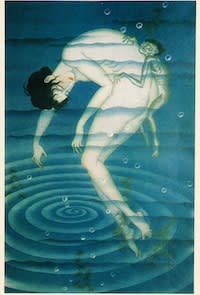

一人の画家に強い衝撃を受けました。この時代に多く見られる少女趣味や抒情性を大きく通り越し、エキゾチックとも怪奇的とも言える画風を展開した橘小夢です。「さゆめ選画集 嫉妬」ではそれこそ怨念が乗り移ったかのように対峙する女性の妖しげな姿を、また「水魔」では海の中にぷかりと浮かぶ裸女をエロチックに表しています。

橘小夢「水魔」

この「水魔」は当時、発禁処分を受けた曰く付きの一枚だそうですが、その艶めかしい描写には思わず背筋がゾクゾクしてしまいました。小夢の一連の作品を見るだけでも展覧会へ行く価値は十分にあります。

音楽好きにとって嬉しいのは、クラシックをはじめ当時のポピュラー音楽の楽譜の表紙がいくつも紹介されているところです。中でも多く展示されているのが、大正ロマンと言えば右に出る者はいない竹久夢二でした。ヴェルディの「椿姫」表紙に登場する優男風の人物デザインは、いかにも夢二ならではの抒情性を楽しむことが出来ます。椿姫の世界観とも妙にマッチしていました。

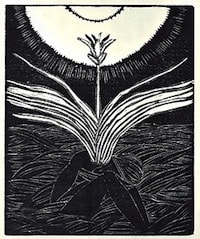

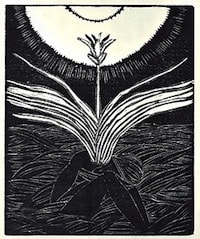

田中恭吉「冬虫夏草」

生の跳躍を意味するエラン・ヴィタルも大正イマジュリイの重要なキーワードです。荒野に意思を持って敢然と立つかのように生える田中恭吉の「冬虫夏草」の儚くとも力強い生命感には心打たれました。

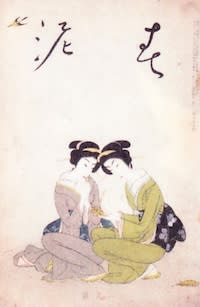

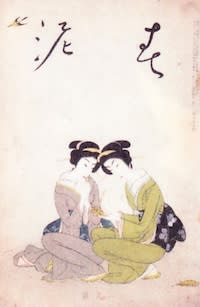

小村雪岱「春泥」

その他にもニューオータニの回顧展が懐かしい小林かいちや、埼玉県美の同じく回顧展が見事だった小村雪岱などの見どころは多数です。あくまでも複製芸術がメインと言うことでいわゆる本画は殆どありませんが、大正イマジュリィの魅力に虜となること間違いありません。

「大正イマジュリィの世界/ピエブックス」

「大正イマジュリィの世界/ピエブックス」

1月23日までの開催です。自信を持っておすすめします。

「大正イマジュリィの世界 デザインとイラストレーションのモダーンズ」

2010/11/30-2011/1/23

渋谷区立松濤美術館で開催中の「大正イマジュリィの世界 デザインとイラストレーションのモダーンズ」へ行ってきました。

まずはそのイマジュリィとは何ぞやということですが、これはフランス語で図像を意味し、特に挿絵やポスター、それに広告などの大衆的な複製印刷の総称として用いられる言葉だそうです。

今回の展示ではそれを日本の大正期に当てはめ、新しい文化の芽生えた当時の商業的美術を紹介しています。挿絵や葉書などが中心とはいえ、出品総数全300点の展覧会です。見応えは満点でした。

小林かいち「灰色のカーテン」

展示の構成は以下の通りです。

第1部 大正イマジュリィの13人

藤島武二、杉浦非水、橋口五葉、坂本繁二郎、竹久夢二、富本憲吉、高畠華宵、広川松五郎、岸田劉生、橘小夢、古賀春江、小林かいち、蕗谷虹児

第2部 さまざまな意匠

エラン・ヴィタルのイマジュリィ、浮世絵のイマジュリィ、震災のイマジュリィ、子ども・乙女のイマジュリィ、怪奇美のイマジュリィ、京都アールデコのイマジュリィ、尖端都市のイマジュリィ

はじめに大正期活躍した挿絵画家などを13名挙げた上で、次に社会現象や芸術運動の動向と関連したテーマを設けてイマジュリィの諸相を分析していました。

岸田劉生「或る人々」

個性派揃いの画家たちの意匠に富んだ作品を見るだけでも、いかに大正イマジュリィが多様だったのかがよくわかります。画家としても有名な藤島武二はもとより、かの劉生も白樺派の繋がりで多数の書籍や雑誌の装丁を出かけていたとは知りませんでした。

ちなみに劉生は雑誌の仕事に際し、「図案を余技ではなく、それを知ることで思わぬ美を知る。」という言葉を残しているそうです。いわば付け焼き刃ではなく、こうした仕事を通すことで、また油画制作とは違った何かを探っていたのかもしれません。

一人の画家に強い衝撃を受けました。この時代に多く見られる少女趣味や抒情性を大きく通り越し、エキゾチックとも怪奇的とも言える画風を展開した橘小夢です。「さゆめ選画集 嫉妬」ではそれこそ怨念が乗り移ったかのように対峙する女性の妖しげな姿を、また「水魔」では海の中にぷかりと浮かぶ裸女をエロチックに表しています。

橘小夢「水魔」

この「水魔」は当時、発禁処分を受けた曰く付きの一枚だそうですが、その艶めかしい描写には思わず背筋がゾクゾクしてしまいました。小夢の一連の作品を見るだけでも展覧会へ行く価値は十分にあります。

音楽好きにとって嬉しいのは、クラシックをはじめ当時のポピュラー音楽の楽譜の表紙がいくつも紹介されているところです。中でも多く展示されているのが、大正ロマンと言えば右に出る者はいない竹久夢二でした。ヴェルディの「椿姫」表紙に登場する優男風の人物デザインは、いかにも夢二ならではの抒情性を楽しむことが出来ます。椿姫の世界観とも妙にマッチしていました。

田中恭吉「冬虫夏草」

生の跳躍を意味するエラン・ヴィタルも大正イマジュリイの重要なキーワードです。荒野に意思を持って敢然と立つかのように生える田中恭吉の「冬虫夏草」の儚くとも力強い生命感には心打たれました。

小村雪岱「春泥」

その他にもニューオータニの回顧展が懐かしい小林かいちや、埼玉県美の同じく回顧展が見事だった小村雪岱などの見どころは多数です。あくまでも複製芸術がメインと言うことでいわゆる本画は殆どありませんが、大正イマジュリィの魅力に虜となること間違いありません。

「大正イマジュリィの世界/ピエブックス」

「大正イマジュリィの世界/ピエブックス」1月23日までの開催です。自信を持っておすすめします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )