都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

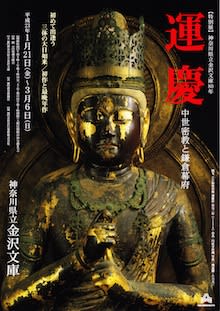

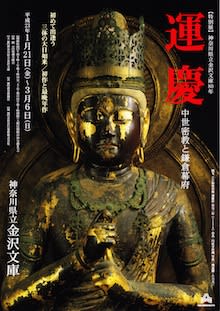

「運慶 - 中世密教と鎌倉幕府 - 」 神奈川県立金沢文庫

神奈川県立金沢文庫(横浜市金沢区金沢町142)

「神奈川県立金沢文庫80年 特別展 運慶 - 中世密教と鎌倉幕府 - 」

1/21-3/6

神奈川県立金沢文庫創立80年を記念し、各地の運慶仏を一堂に展観します。「運慶 中世密教と鎌倉幕府」へ行ってきました。

その抜群の知名度にも関わらず、実際には僅か約30体ほどしか真作のない運慶仏ですが、今回は平成19年に称名寺(金沢文庫)で「大威徳明王坐像」が新たに運慶作と確認されたことにも関連し、同作を含む計7体の揃う展覧会が実現しました。

重文「厨子入大日如来坐像」 鎌倉初期 栃木・光得寺所蔵

本展に出品の仏像は以下の通りです。 (主要展示品一覧)

国宝「大日如来坐像」 運慶作 (1176年) 奈良・円成寺所蔵

重文「毘沙門天立像」 運慶作 (1189年) 神奈川・浄楽寺所蔵(期間:1/21~2/27)

重文「不動明王立像」 運慶作 (1189年) 神奈川・浄楽寺所蔵(期間:1/21~2/27)

重文「帝釈天立像」 伝運慶・湛慶作 (1201年頃) 愛知・滝山寺所蔵

重文「厨子入大日如来坐像」 鎌倉初期 栃木・光得寺所蔵

重文「大日如来坐像」 鎌倉初期 東京・真如苑所蔵(期間:2/8~3/6)

重文「大威徳明王坐像」 運慶作 (1216年) 神奈川・光明院所蔵(神奈川県立金沢文庫保管)

会期後半には2008年にNYのクリスティーズで約14億円で落札され、東博での展示も大変な話題となった「大日如来坐像」が登場し、計3体の大日如来が集います。そちらも待たれている方も多いかもしれません。

さて仏像展というと点数云々ではなく、その個々の美しさなどに感じ入ってついつい長居してしまいますが、今回も同様に一体一体の美しさや力強さに引込まれて自分でも思わぬほどに充実した時間を過ごすことが出来ました。

ともかくまず目に飛び込んでくるのが運慶の最初期の作、奈良・円成寺の「大日如来坐像」(ちらし表紙)です。比較的多く残った表面の金色は大変に鮮やかでしたが、その比較的端正なフォルムや衣文など、まさに溌剌とした造形美には心打たれるものがありました。またやや両目の近い面持ちはあたかも煩悶としているかのようで、どこか複雑な感情が表れているように思えてなりません。

重文「毘沙門天立像」 運慶作 (1189年) 神奈川・浄楽寺所蔵

前期中でのハイライトはやはり神奈川・浄楽寺の「毘沙門天立像」と「不動明王立像」の揃い踏みです。発願者はかの和田義盛とのことですが、先の大日如来より10数年経過した運慶の作風はほぼ洗練の域に達しています。とりわけまさに武士を思わせるような形相を見せながらも、振り上げた右手から邪鬼に降ろす左足へ向けてS字を描いた毘沙門天のプロポーションには見惚れました。

重文「大威徳明王坐像」 運慶作 (1216年) 神奈川・光明院所蔵

今回の展示開催の切っ掛けともなった神奈川・光明院の「大威徳明王坐像」は僅か全長20センチ強ほどの小さな仏像です。残念ながら損傷も激しく、顔や手の大部分はかなり欠落していますが、隆々とした肉体美やくわっと見開いた力強い目などからは運慶が晩年に到達した独自の境地を見ることが出来ました。

最初期の大日如来からこの「大威徳明王坐像」と、一概に運慶仏と言っても時代による変化を探っていくのも、この展覧会を楽しむ重要なポイントになりそうです。X線調査の結果など関連の資料も紹介されていました。

重文「不動明王立像」 運慶作 (1189年) 神奈川・浄楽寺所蔵

如何せん金沢文庫の建物は小さく、会場の展示室も非常に手狭ですが、これほどの運慶仏が揃う機会など当然ながら滅多にありません。会期2日目に出かけましたが、既に同館としては異例の人出とのことで、会場内は異様な熱気にも包まれていました。後半に進むにつれて更に混雑してくるのではないでしょうか。

展覧会を鑑賞した後は同館横の隧道を抜けて開ける称名寺を訪ねました。同寺は金沢北条氏の菩提寺とも知られ、その広々とした浄土式庭園は散策にも最適です。運慶展の際はこちらにも足を運ばれては如何でしょうか。

「芸術新潮/運慶 リアルを超えた天才仏師/2009年1月号/新潮社」

「芸術新潮/運慶 リアルを超えた天才仏師/2009年1月号/新潮社」

ところで一昨年に出版された雑誌ですが、お馴染み芸術新潮の「運慶 リアルを超えた天才仏師」(2009年1月号)が非常に良く出来ています。テキストは真如苑の大日如来を運慶作と紹介し、本展の監修もつとめる清泉女子大学の山本勉教授です。作品、図版とも、今回の展示にかなり準拠しています。是非ご覧になって下さい。これは絶対におすすめです。

お見逃しなきようご注意下さい。3月6日まで開催されています。なお巡回はありません。

*開館日時:火~日(月休) 9:00~16:30(入館は16時まで。)土・日・祝は17時閉館。(入館は16:30まで。)

「神奈川県立金沢文庫80年 特別展 運慶 - 中世密教と鎌倉幕府 - 」

1/21-3/6

神奈川県立金沢文庫創立80年を記念し、各地の運慶仏を一堂に展観します。「運慶 中世密教と鎌倉幕府」へ行ってきました。

その抜群の知名度にも関わらず、実際には僅か約30体ほどしか真作のない運慶仏ですが、今回は平成19年に称名寺(金沢文庫)で「大威徳明王坐像」が新たに運慶作と確認されたことにも関連し、同作を含む計7体の揃う展覧会が実現しました。

重文「厨子入大日如来坐像」 鎌倉初期 栃木・光得寺所蔵

本展に出品の仏像は以下の通りです。 (主要展示品一覧)

国宝「大日如来坐像」 運慶作 (1176年) 奈良・円成寺所蔵

重文「毘沙門天立像」 運慶作 (1189年) 神奈川・浄楽寺所蔵(期間:1/21~2/27)

重文「不動明王立像」 運慶作 (1189年) 神奈川・浄楽寺所蔵(期間:1/21~2/27)

重文「帝釈天立像」 伝運慶・湛慶作 (1201年頃) 愛知・滝山寺所蔵

重文「厨子入大日如来坐像」 鎌倉初期 栃木・光得寺所蔵

重文「大日如来坐像」 鎌倉初期 東京・真如苑所蔵(期間:2/8~3/6)

重文「大威徳明王坐像」 運慶作 (1216年) 神奈川・光明院所蔵(神奈川県立金沢文庫保管)

会期後半には2008年にNYのクリスティーズで約14億円で落札され、東博での展示も大変な話題となった「大日如来坐像」が登場し、計3体の大日如来が集います。そちらも待たれている方も多いかもしれません。

さて仏像展というと点数云々ではなく、その個々の美しさなどに感じ入ってついつい長居してしまいますが、今回も同様に一体一体の美しさや力強さに引込まれて自分でも思わぬほどに充実した時間を過ごすことが出来ました。

ともかくまず目に飛び込んでくるのが運慶の最初期の作、奈良・円成寺の「大日如来坐像」(ちらし表紙)です。比較的多く残った表面の金色は大変に鮮やかでしたが、その比較的端正なフォルムや衣文など、まさに溌剌とした造形美には心打たれるものがありました。またやや両目の近い面持ちはあたかも煩悶としているかのようで、どこか複雑な感情が表れているように思えてなりません。

重文「毘沙門天立像」 運慶作 (1189年) 神奈川・浄楽寺所蔵

前期中でのハイライトはやはり神奈川・浄楽寺の「毘沙門天立像」と「不動明王立像」の揃い踏みです。発願者はかの和田義盛とのことですが、先の大日如来より10数年経過した運慶の作風はほぼ洗練の域に達しています。とりわけまさに武士を思わせるような形相を見せながらも、振り上げた右手から邪鬼に降ろす左足へ向けてS字を描いた毘沙門天のプロポーションには見惚れました。

重文「大威徳明王坐像」 運慶作 (1216年) 神奈川・光明院所蔵

今回の展示開催の切っ掛けともなった神奈川・光明院の「大威徳明王坐像」は僅か全長20センチ強ほどの小さな仏像です。残念ながら損傷も激しく、顔や手の大部分はかなり欠落していますが、隆々とした肉体美やくわっと見開いた力強い目などからは運慶が晩年に到達した独自の境地を見ることが出来ました。

最初期の大日如来からこの「大威徳明王坐像」と、一概に運慶仏と言っても時代による変化を探っていくのも、この展覧会を楽しむ重要なポイントになりそうです。X線調査の結果など関連の資料も紹介されていました。

重文「不動明王立像」 運慶作 (1189年) 神奈川・浄楽寺所蔵

如何せん金沢文庫の建物は小さく、会場の展示室も非常に手狭ですが、これほどの運慶仏が揃う機会など当然ながら滅多にありません。会期2日目に出かけましたが、既に同館としては異例の人出とのことで、会場内は異様な熱気にも包まれていました。後半に進むにつれて更に混雑してくるのではないでしょうか。

展覧会を鑑賞した後は同館横の隧道を抜けて開ける称名寺を訪ねました。同寺は金沢北条氏の菩提寺とも知られ、その広々とした浄土式庭園は散策にも最適です。運慶展の際はこちらにも足を運ばれては如何でしょうか。

「芸術新潮/運慶 リアルを超えた天才仏師/2009年1月号/新潮社」

「芸術新潮/運慶 リアルを超えた天才仏師/2009年1月号/新潮社」ところで一昨年に出版された雑誌ですが、お馴染み芸術新潮の「運慶 リアルを超えた天才仏師」(2009年1月号)が非常に良く出来ています。テキストは真如苑の大日如来を運慶作と紹介し、本展の監修もつとめる清泉女子大学の山本勉教授です。作品、図版とも、今回の展示にかなり準拠しています。是非ご覧になって下さい。これは絶対におすすめです。

お見逃しなきようご注意下さい。3月6日まで開催されています。なお巡回はありません。

*開館日時:火~日(月休) 9:00~16:30(入館は16時まで。)土・日・祝は17時閉館。(入館は16:30まで。)

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )