都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「カンディンスキーと青騎士」 三菱一号館美術館

三菱一号館美術館(千代田区丸の内2-6-2)

「カンディンスキーと青騎士 レンバッハハウス美術館蔵」

2010/11/23-2011/2/6

世界屈指とも言われるミュンヘン市立レンバッハハウス美術館の「青騎士」コレクションを概観します。三菱一号館美術館で開催中の「カンディンスキーと青騎士」展へ行って来ました。

カンディンスキーと聞くと何かと後期の抽象画に人気が集まるところですが、今回の展覧会ではそれ以前、ドイツ表現主義の中核でもある「青騎士」と呼ばれた時代の作品を紹介しています。構成は以下の通りでした。

序章 レンバッハ、シュトゥックと芸術の都ミュンヘン

第1章 ファーランクスの時代 旅の時代 1901-1907年

第2章 ムルナウの発見 芸術的総合に向かって 1908-1910年

第3章 抽象絵画の誕生 青騎士展開催へ 1911-1913年

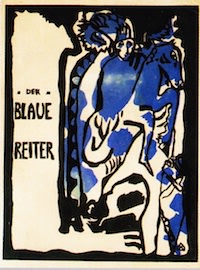

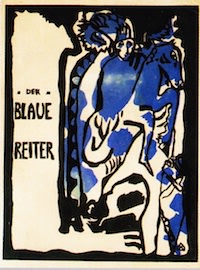

ヴァシリー・カンディンスキー、フランツ・マルク編「青騎士」年鑑 1912年ピーパー社、ミュンヘン(1976年複製版) レンバッハハウス美術館蔵

「青騎士」へ至る過程、つまりカンディンスキーとマルクが新しい芸術理念を掲げて1912年に出版した年鑑「青騎士」と、その理念に共鳴する画家たちによって開催された同名の展覧会への歩みを、グループに属したミュンターやマッケらの作品を含めた60点の作品によって明らかにしていました。

展示はカンディンスキーがミュンヘンに来た1896年当時、画壇の中心に君臨していたレンバッハの諸作品より始まります。レンバッハはミュンヘン芸術家協会を束ね、主に政治家などの肖像画などを制作して高い地位を得ていました。

そしてそのレンバッハに対抗したのがミュンヘン分離派と呼ばれるグループの一人、フランツ・フォン・シュトゥックです。分離派の象徴的アイコンでもあったパラス・アテナをモチーフにした「闘うアマゾン」(1867年)など、これまでにない作品で新たな表現の在り方を模索していました。

ヴァシリー・カンディンスキー「ガブリエーレ・ミュンターの肖像」1905年 油彩、カンヴァス レンバッハハウス美術館蔵

ミュンヘンへやって来たカンディンスキーは当初、そのシュトゥックに師事しますが、路線の違いから後に離れ、芸術家ファーランクスを結成します。ここで重要な存在として登場するのが、カンディンスキーと極めて親密な関係にあったガブリエーレ・ミュンターです。この時期のカンディンスキーは「彩色ドローイング」とも呼ばれる点描的表現を用い、このミュンターと旅しながら風景などを描き続けていました。

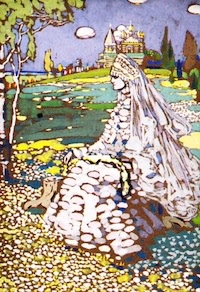

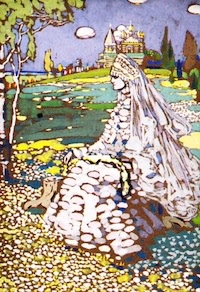

ヴァシリー・カンディンスキー「花嫁」1903年 グアッシュ、褐色のカードボード レンバッハハウス美術館蔵

この「花嫁」(1903年)こそ彩色ドローイング時代のカンディンスキーを知る上で欠かせない一枚と言えるかもしれません。粒状の絵具をペインティングナイフを用いて塗りこめています。後のカンディンスキーとは似ても似つかない画風ですが、その光輝く色彩には目を奪われました。

1908年、ミュンヘン郊外のムルナウに滞在したカンディンスキーは、表現主義の影響を受けたこともあってか、作風を徐々に変化させます。筆致は素早くなり、また色面は時に幾何学模様を描いて、後の抽象への道を切り開きました。

ヴァシリー・カンディンスキー「ムルナウ近郊の鉄道」1909年 鉛筆・クレヨンの上に油彩、 カードボード レンバッハハウス美術館蔵

この時期の作品として是非とも挙げておきたいのが「ムルナウ近郊の鉄道」(1909年)です。白い煙をはいて走り行く汽車の姿が、緑深きムルナウを背景に描かれています。ここにもはや彩色ドローイングの面影はありません。タッチはリズムをとるかように軽くなり、色と色とは互いに溶け合って瑞々しい面を構成していました。

ヴァシリー・カンディンスキー「印象3(コンサート)」1911年 オイルテンペラ、カンヴァス レンバッハハウス美術館蔵

マルクとの出会いを迎えた1911年まで来ると青騎士展はもう間近です。同年、シェーンベルクのコンサートで強い感銘を受けたカンディンスキーは「印象3 コンサート」(1911年)を描き、いよいよ新時代の扉を開きます。黒の面に還元されたステージ上のピアノ、そして単純な山型の線で表された聴衆の上を、鳴り響く音楽が黄色い煌めきを伴って広がっていました。

ヴァシリー・カンディンスキー「コンポジション7のための習作2」1913年 オイルテンペラ、カンヴァス レンバッハハウス美術館蔵

ラストには「コンポジション7のための習作」(1913年)も登場し、抽象画家カンディンスキーの行く末が示されます。2メートル×3メートルの完成作に最も近いというこの作品では、色や線はもはや何物にも束縛されることなく自由に踊っていました。

今回の展示ではいわゆるこの手の抽象は少なく、具象時代の小品が殆どですが、順を見ていくとカンディンスキーの半生を追体験しているような気分になります。ミュンターとの関係からハイライトの「青騎士」展へと至る展示構成はストーリー性も抜群でした。

アレクセイ・ヤウレンスキー「スペインの女」1913年 油彩、カードボード レンバッハハウス美術館蔵

マルクやマッケはもとより、私の好きなヤウレンスキーが何点か見られただけでも大きな収穫でした。作品は多くありませんが、比較的名前を耳にするわりには展覧会で紹介されることのなかった「青騎士」を知る絶好の機会であることは間違いありません。

「青騎士/カンディンスキー、フランツ・マルク/白水社」

「青騎士/カンディンスキー、フランツ・マルク/白水社」

[巡回スケジュール]

2011年2月15日(火)~4月17日(日)愛知県美術館

2011年4月26日(火)~6月26日(日)兵庫県立美術館

2011年7月5日(火)~9月4日(日)山口県立美術館

2月6日まで開催されています。

*開館日時 火~日(月休、祝日の場合は翌日火曜日休館。) 10:00~20:00(水木金)、10:00~18:00(火土日祝) 入場閉館の30分前まで。

「カンディンスキーと青騎士 レンバッハハウス美術館蔵」

2010/11/23-2011/2/6

世界屈指とも言われるミュンヘン市立レンバッハハウス美術館の「青騎士」コレクションを概観します。三菱一号館美術館で開催中の「カンディンスキーと青騎士」展へ行って来ました。

カンディンスキーと聞くと何かと後期の抽象画に人気が集まるところですが、今回の展覧会ではそれ以前、ドイツ表現主義の中核でもある「青騎士」と呼ばれた時代の作品を紹介しています。構成は以下の通りでした。

序章 レンバッハ、シュトゥックと芸術の都ミュンヘン

第1章 ファーランクスの時代 旅の時代 1901-1907年

第2章 ムルナウの発見 芸術的総合に向かって 1908-1910年

第3章 抽象絵画の誕生 青騎士展開催へ 1911-1913年

ヴァシリー・カンディンスキー、フランツ・マルク編「青騎士」年鑑 1912年ピーパー社、ミュンヘン(1976年複製版) レンバッハハウス美術館蔵

「青騎士」へ至る過程、つまりカンディンスキーとマルクが新しい芸術理念を掲げて1912年に出版した年鑑「青騎士」と、その理念に共鳴する画家たちによって開催された同名の展覧会への歩みを、グループに属したミュンターやマッケらの作品を含めた60点の作品によって明らかにしていました。

展示はカンディンスキーがミュンヘンに来た1896年当時、画壇の中心に君臨していたレンバッハの諸作品より始まります。レンバッハはミュンヘン芸術家協会を束ね、主に政治家などの肖像画などを制作して高い地位を得ていました。

そしてそのレンバッハに対抗したのがミュンヘン分離派と呼ばれるグループの一人、フランツ・フォン・シュトゥックです。分離派の象徴的アイコンでもあったパラス・アテナをモチーフにした「闘うアマゾン」(1867年)など、これまでにない作品で新たな表現の在り方を模索していました。

ヴァシリー・カンディンスキー「ガブリエーレ・ミュンターの肖像」1905年 油彩、カンヴァス レンバッハハウス美術館蔵

ミュンヘンへやって来たカンディンスキーは当初、そのシュトゥックに師事しますが、路線の違いから後に離れ、芸術家ファーランクスを結成します。ここで重要な存在として登場するのが、カンディンスキーと極めて親密な関係にあったガブリエーレ・ミュンターです。この時期のカンディンスキーは「彩色ドローイング」とも呼ばれる点描的表現を用い、このミュンターと旅しながら風景などを描き続けていました。

ヴァシリー・カンディンスキー「花嫁」1903年 グアッシュ、褐色のカードボード レンバッハハウス美術館蔵

この「花嫁」(1903年)こそ彩色ドローイング時代のカンディンスキーを知る上で欠かせない一枚と言えるかもしれません。粒状の絵具をペインティングナイフを用いて塗りこめています。後のカンディンスキーとは似ても似つかない画風ですが、その光輝く色彩には目を奪われました。

1908年、ミュンヘン郊外のムルナウに滞在したカンディンスキーは、表現主義の影響を受けたこともあってか、作風を徐々に変化させます。筆致は素早くなり、また色面は時に幾何学模様を描いて、後の抽象への道を切り開きました。

ヴァシリー・カンディンスキー「ムルナウ近郊の鉄道」1909年 鉛筆・クレヨンの上に油彩、 カードボード レンバッハハウス美術館蔵

この時期の作品として是非とも挙げておきたいのが「ムルナウ近郊の鉄道」(1909年)です。白い煙をはいて走り行く汽車の姿が、緑深きムルナウを背景に描かれています。ここにもはや彩色ドローイングの面影はありません。タッチはリズムをとるかように軽くなり、色と色とは互いに溶け合って瑞々しい面を構成していました。

ヴァシリー・カンディンスキー「印象3(コンサート)」1911年 オイルテンペラ、カンヴァス レンバッハハウス美術館蔵

マルクとの出会いを迎えた1911年まで来ると青騎士展はもう間近です。同年、シェーンベルクのコンサートで強い感銘を受けたカンディンスキーは「印象3 コンサート」(1911年)を描き、いよいよ新時代の扉を開きます。黒の面に還元されたステージ上のピアノ、そして単純な山型の線で表された聴衆の上を、鳴り響く音楽が黄色い煌めきを伴って広がっていました。

ヴァシリー・カンディンスキー「コンポジション7のための習作2」1913年 オイルテンペラ、カンヴァス レンバッハハウス美術館蔵

ラストには「コンポジション7のための習作」(1913年)も登場し、抽象画家カンディンスキーの行く末が示されます。2メートル×3メートルの完成作に最も近いというこの作品では、色や線はもはや何物にも束縛されることなく自由に踊っていました。

今回の展示ではいわゆるこの手の抽象は少なく、具象時代の小品が殆どですが、順を見ていくとカンディンスキーの半生を追体験しているような気分になります。ミュンターとの関係からハイライトの「青騎士」展へと至る展示構成はストーリー性も抜群でした。

アレクセイ・ヤウレンスキー「スペインの女」1913年 油彩、カードボード レンバッハハウス美術館蔵

マルクやマッケはもとより、私の好きなヤウレンスキーが何点か見られただけでも大きな収穫でした。作品は多くありませんが、比較的名前を耳にするわりには展覧会で紹介されることのなかった「青騎士」を知る絶好の機会であることは間違いありません。

「青騎士/カンディンスキー、フランツ・マルク/白水社」

「青騎士/カンディンスキー、フランツ・マルク/白水社」[巡回スケジュール]

2011年2月15日(火)~4月17日(日)愛知県美術館

2011年4月26日(火)~6月26日(日)兵庫県立美術館

2011年7月5日(火)~9月4日(日)山口県立美術館

2月6日まで開催されています。

*開館日時 火~日(月休、祝日の場合は翌日火曜日休館。) 10:00~20:00(水木金)、10:00~18:00(火土日祝) 入場閉館の30分前まで。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )