都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

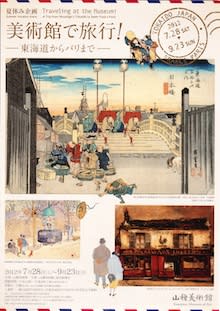

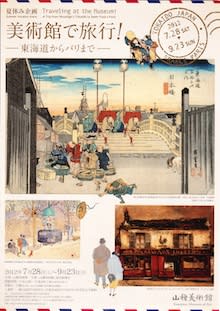

「美術館で旅行!」展 山種美術館

山種美術館

「美術館で旅行!~東海道からパリまで~」

7/28~9/23

山種美術館で開催中の「美術館で旅行!~東海道からパリまで~」展のプレスプレビューに参加してきました。

夏真っ盛り、8月に入り、いよいよ夏休み、そして旅行という方も多いかもしれません。

しかしながら長めの休暇を取るのもままならぬという方もおられるのも事実。

そんな忙しい方にはぴったり、浮世絵、日本画の名品で、国内はおろか、NYやパリへの旅行気分を味わえるという展覧会が、ここ山種美術館で始まりました。

その名もずばり「美術館で旅行!」展。

広重に始まり、古径、土牛、御舟らの近代日本画、さらには佐伯祐三など、「旅」をテーマに、名所各地、風景をモチーフとした作品がずらりと勢ぞろいしました。

第1章「広重と歩く東海道と名所」展示風景

さて初めは広重から、チラシ表紙でも大きく取り上げられた「東海道五拾三次」がお目見えします。

そもそも日本で旅行が盛んになったのは江戸時代のこと。広重はとりわけ人の往来の多かった江戸から京までの道程を情緒的に、また時に大胆なまでのデフォルメをもって表しました。

さてこの「東海道五拾三次」、ともかく有名な作品だけあって、もはや見慣れてしまったという方もおられるかもしれません。

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 御油・旅人留女」1833-36(天保4-7)年頃 大判錦絵 山種美術館 *後期展示

しかしながら「蔵の深い」山種美術館のコレクション、改めて広重に向き合うと、これまた美しい作品であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

というのもこの五拾三次はいわゆる初刷、もしくは比較的早い時期の作品であるのです。

そもそもセット物の表紙、「扉」が付いていることからしても貴重だそうですが、全編を通して初刷ならではの魅力があるのは言うまでもありません。

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 日本橋・朝之景」1833-36(天保4-7)年頃 大判錦絵 山種美術館 *前期展示

いくつかご紹介しましょう。まずは冒頭の「日本橋」、朝焼けの下、日本橋を魚売り達が行き交っていますが、注目は空、雲の描写です。

ようは比較的早い時期の刷りにだけ、この雲が描かれています。

また実際には雪が降ることもない地を雪景に仕上げたことでも知られる「蒲原」にも違いがあります。

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 蒲原・夜之雪」 1833-36(天保4-7)年頃 大判錦絵 山種美術館 *前期展示

初刷では上の方が黒く、後刷になるほど下の方が黒くなっています。(会場では展示パネルで紹介しています。)

またもう一つポイントになるのが広重による人間観察の視点ではないでしょうか。

例えば「丸子」では赤ん坊を背負いながら茶屋で給仕をする女性が描かれていることが分かります。

広重は必ずしも全ての場所へ出向いたわけではなく、先行例を参照して完成させた作品も多いそうですが、単に美しい風景だけでなく、こうした庶民の生活までを細かに描いたからこそ、今にも残る代表作になったのかもしれません。

さて広重の次は山種コレクションの核心とも言うべき近代日本画が続々登場します。

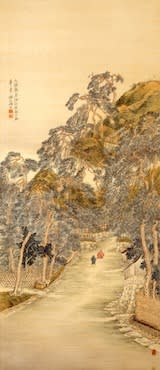

野口小ひん「箱根真景図」1907(明治40)年 紙本・彩色 山種美術館

まずは明治時代、宮内庁の命を受けて竹田宮家のために描いた野口小ひんの「箱根真景図」。

野口は当時としては初めて女性として帝室技芸員になった画家で、これは任命の直後に描いた作品です。

なお芦ノ湖に浮かぶ小島の上に注目してみて下さい。 洋館があることが分かりますが、これは宮家の離宮だったそうです。

椿椿山「久能山真景図」1837(天保8)年 絹本・彩色 山種美術館

またこうした真景図では重文指定を受けた椿椿山の「久能山真景図」も見逃せません。

その他ではお馴染みの土牛から2点、「那智」と「醍醐」も魅惑的な作品だと言えるのではないでしょうか。

奥村土牛「那智」1958(昭和33)年 紙本・彩色 山種美術館

ともかく今年の夏は暑い日が続きますが、土牛一流のたらしこみを用いた水面や水飛沫の表現、まさしく目でも涼を感じ取れる作品と言えそうです。

さて私として嬉しいのは、大好きな速水御舟が結構多く展示されていることです。

速水御舟「イタリア写生」他 1930(昭和5)年 紙本・インク・淡彩 山種美術館

御舟は昭和5年、ローマ日本美術展覧会の美術使節のために渡欧、ギリシャからエジプトにまで旅して、各地の風景をスケッチに残しました。

また日本人でヨーロッパを描き続けたと言えばパリの画家、佐伯祐三です。

佐伯祐三「レストラン(オ・レヴェイユ・マタン)」1927(昭和2)年 カンヴァス・油彩 山種美術館

日本画専門ともうたう山種美術館、しかしながらさり気なく洋画の名品が出ているのも、また今回の展示のポイントと言えそうです。

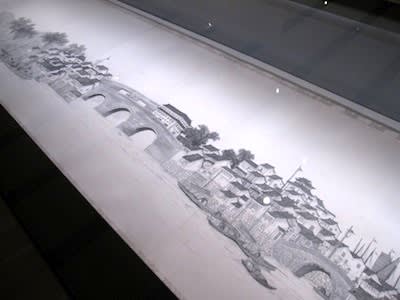

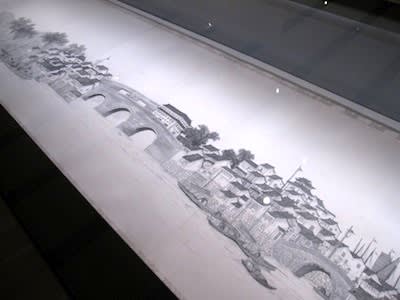

さて最後に一推しの作品です。それこそ先ほどの御舟とともに渡欧した大観も2点ほど展示されていますが、特に「楚水の巻」の見事な様と言ったら並大抵のものではありません。

横山大観「楚水の巻」 1910(明治43)年 紙本・墨画 山種美術館 *前後期で巻替え

同館顧問の山下先生をして「生々流転」に匹敵する名品、実は私も東近美で公開される際はほぼ欠かさず見に行くほど好きな作品ですが、卓越した水墨表現、確かにかの名作を思わせる部分がありました。

なお本作はスペースの都合もあり、途中一度の巻替えがあります。

またさらに冒頭の広重の「東海道五拾三次」も、前後期で半分ずつの展示です。

出品リスト:前期展示(7/28~8/26)/後期展示(8/28~9/23)

十分にご注意下さい。

第2章「日本を旅する」展示室風景

さてイベントの情報です。

前回の福田平八郎展の際にはFacebookを使ったフォトコンテストでも話題となりましたが、今回は「旅の絵」を募集し、同じくFacebookへアップ(希望者のみ)していこうという企画が行われています。

「アートイベント あなたの『旅』を描いてみませんか?」(山種美術館Facebookページ)

また小中学生向けのワークシートがWEBでも配布中です。

小中学生向け鑑賞ワークシート配布のお知らせ(PDFダウンロード)

これがかなり良く出来ています。大人でも十分に楽しめるので是非ともダウンロードしてみて下さい。

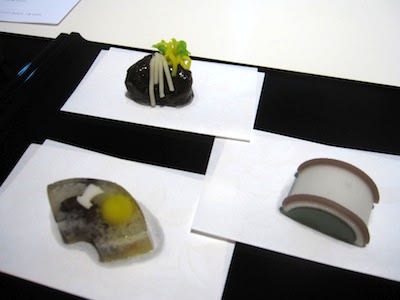

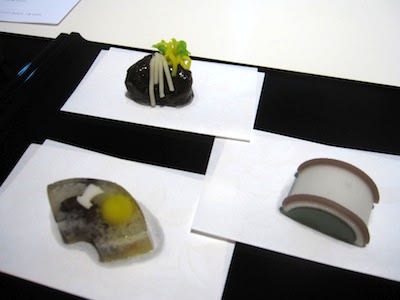

「美術館で旅行!」展、オリジナル特製和菓子(一部)

さらにカフェ椿のお馴染みの特製和菓子は今回5種、なおカフェでは「駄菓子つかみ取り」や「折り紙プレゼント」(折り紙絵本貸出付き!)などの各種親子キャンペーン企画も進行中。夏休みならではの楽しみ方も出来そうです。

9月23日まで開催されています。

「美術館で旅行!~東海道からパリまで~」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:7月28日(土)~9月23日(日) 前期:7/28-8/26 後期:8/28-9/23

休館:月曜日(但し9/17は開館、翌火曜日は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「美術館で旅行!~東海道からパリまで~」

7/28~9/23

山種美術館で開催中の「美術館で旅行!~東海道からパリまで~」展のプレスプレビューに参加してきました。

夏真っ盛り、8月に入り、いよいよ夏休み、そして旅行という方も多いかもしれません。

しかしながら長めの休暇を取るのもままならぬという方もおられるのも事実。

そんな忙しい方にはぴったり、浮世絵、日本画の名品で、国内はおろか、NYやパリへの旅行気分を味わえるという展覧会が、ここ山種美術館で始まりました。

その名もずばり「美術館で旅行!」展。

広重に始まり、古径、土牛、御舟らの近代日本画、さらには佐伯祐三など、「旅」をテーマに、名所各地、風景をモチーフとした作品がずらりと勢ぞろいしました。

第1章「広重と歩く東海道と名所」展示風景

さて初めは広重から、チラシ表紙でも大きく取り上げられた「東海道五拾三次」がお目見えします。

そもそも日本で旅行が盛んになったのは江戸時代のこと。広重はとりわけ人の往来の多かった江戸から京までの道程を情緒的に、また時に大胆なまでのデフォルメをもって表しました。

さてこの「東海道五拾三次」、ともかく有名な作品だけあって、もはや見慣れてしまったという方もおられるかもしれません。

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 御油・旅人留女」1833-36(天保4-7)年頃 大判錦絵 山種美術館 *後期展示

しかしながら「蔵の深い」山種美術館のコレクション、改めて広重に向き合うと、これまた美しい作品であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

というのもこの五拾三次はいわゆる初刷、もしくは比較的早い時期の作品であるのです。

そもそもセット物の表紙、「扉」が付いていることからしても貴重だそうですが、全編を通して初刷ならではの魅力があるのは言うまでもありません。

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 日本橋・朝之景」1833-36(天保4-7)年頃 大判錦絵 山種美術館 *前期展示

いくつかご紹介しましょう。まずは冒頭の「日本橋」、朝焼けの下、日本橋を魚売り達が行き交っていますが、注目は空、雲の描写です。

ようは比較的早い時期の刷りにだけ、この雲が描かれています。

また実際には雪が降ることもない地を雪景に仕上げたことでも知られる「蒲原」にも違いがあります。

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 蒲原・夜之雪」 1833-36(天保4-7)年頃 大判錦絵 山種美術館 *前期展示

初刷では上の方が黒く、後刷になるほど下の方が黒くなっています。(会場では展示パネルで紹介しています。)

またもう一つポイントになるのが広重による人間観察の視点ではないでしょうか。

例えば「丸子」では赤ん坊を背負いながら茶屋で給仕をする女性が描かれていることが分かります。

広重は必ずしも全ての場所へ出向いたわけではなく、先行例を参照して完成させた作品も多いそうですが、単に美しい風景だけでなく、こうした庶民の生活までを細かに描いたからこそ、今にも残る代表作になったのかもしれません。

さて広重の次は山種コレクションの核心とも言うべき近代日本画が続々登場します。

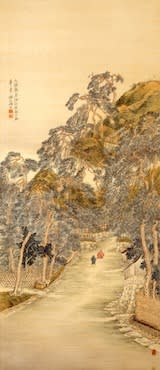

野口小ひん「箱根真景図」1907(明治40)年 紙本・彩色 山種美術館

まずは明治時代、宮内庁の命を受けて竹田宮家のために描いた野口小ひんの「箱根真景図」。

野口は当時としては初めて女性として帝室技芸員になった画家で、これは任命の直後に描いた作品です。

なお芦ノ湖に浮かぶ小島の上に注目してみて下さい。 洋館があることが分かりますが、これは宮家の離宮だったそうです。

椿椿山「久能山真景図」1837(天保8)年 絹本・彩色 山種美術館

またこうした真景図では重文指定を受けた椿椿山の「久能山真景図」も見逃せません。

その他ではお馴染みの土牛から2点、「那智」と「醍醐」も魅惑的な作品だと言えるのではないでしょうか。

奥村土牛「那智」1958(昭和33)年 紙本・彩色 山種美術館

ともかく今年の夏は暑い日が続きますが、土牛一流のたらしこみを用いた水面や水飛沫の表現、まさしく目でも涼を感じ取れる作品と言えそうです。

さて私として嬉しいのは、大好きな速水御舟が結構多く展示されていることです。

速水御舟「イタリア写生」他 1930(昭和5)年 紙本・インク・淡彩 山種美術館

御舟は昭和5年、ローマ日本美術展覧会の美術使節のために渡欧、ギリシャからエジプトにまで旅して、各地の風景をスケッチに残しました。

また日本人でヨーロッパを描き続けたと言えばパリの画家、佐伯祐三です。

佐伯祐三「レストラン(オ・レヴェイユ・マタン)」1927(昭和2)年 カンヴァス・油彩 山種美術館

日本画専門ともうたう山種美術館、しかしながらさり気なく洋画の名品が出ているのも、また今回の展示のポイントと言えそうです。

さて最後に一推しの作品です。それこそ先ほどの御舟とともに渡欧した大観も2点ほど展示されていますが、特に「楚水の巻」の見事な様と言ったら並大抵のものではありません。

横山大観「楚水の巻」 1910(明治43)年 紙本・墨画 山種美術館 *前後期で巻替え

同館顧問の山下先生をして「生々流転」に匹敵する名品、実は私も東近美で公開される際はほぼ欠かさず見に行くほど好きな作品ですが、卓越した水墨表現、確かにかの名作を思わせる部分がありました。

なお本作はスペースの都合もあり、途中一度の巻替えがあります。

またさらに冒頭の広重の「東海道五拾三次」も、前後期で半分ずつの展示です。

出品リスト:前期展示(7/28~8/26)/後期展示(8/28~9/23)

十分にご注意下さい。

第2章「日本を旅する」展示室風景

さてイベントの情報です。

前回の福田平八郎展の際にはFacebookを使ったフォトコンテストでも話題となりましたが、今回は「旅の絵」を募集し、同じくFacebookへアップ(希望者のみ)していこうという企画が行われています。

「アートイベント あなたの『旅』を描いてみませんか?」(山種美術館Facebookページ)

また小中学生向けのワークシートがWEBでも配布中です。

小中学生向け鑑賞ワークシート配布のお知らせ(PDFダウンロード)

これがかなり良く出来ています。大人でも十分に楽しめるので是非ともダウンロードしてみて下さい。

「美術館で旅行!」展、オリジナル特製和菓子(一部)

さらにカフェ椿のお馴染みの特製和菓子は今回5種、なおカフェでは「駄菓子つかみ取り」や「折り紙プレゼント」(折り紙絵本貸出付き!)などの各種親子キャンペーン企画も進行中。夏休みならではの楽しみ方も出来そうです。

9月23日まで開催されています。

「美術館で旅行!~東海道からパリまで~」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:7月28日(土)~9月23日(日) 前期:7/28-8/26 後期:8/28-9/23

休館:月曜日(但し9/17は開館、翌火曜日は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )