都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「青山杉雨の眼と書」 東京国立博物館

東京国立博物館

「青山杉雨の眼と書」

7/18-9/9

東京国立博物館で開催中の「青山杉雨の眼と書」へ行ってきました。

中国書法の普及、啓蒙に尽力し、昭和から平成にかけての書壇に一時代を画した書家、青山杉雨(1912-1993)。

と、チラシなどでは紹介されていますが、先に告白しておくと、書に疎い私は、その「あおやまさんう」というお名前すら全く存じ上げませんでした。

もちろん書には美術同様、何らかの知識なりがあればより深く入っていけることは事実。しかしながら日頃の展覧会巡りの中で、なかなかそこまで突っ込んでいくのも難しい面があるかもしれません。

前置きが長くなりました。端的に申し上げれば、私のように書の知識がなくとも、感覚的にその面白さに触れることが出来ます。

構成は以下の通りでした。

第1部 青山杉雨の眼~中国書跡・中国絵画~

第2部 青山杉雨の書

第3部 青山杉雨の素顔

さてこの展覧会、タイトルにもあるように、単に「青山杉雨展」ではなく、「眼と書」が付くのも注目すべきポイントかもしれません。

というのも、冒頭の「眼」では、杉雨が強くインスピレーションを受け、昭和20年代より収集し続けた明・清の書、さらには文人画を中心とする絵画が展示されているのです。

「霧中群峰図」こんざん 清時代・康煕2年(1663) 東京国立博物館 *展示期間: 8/21~9/9

つまり本展は書のみではなく、書+絵画の展覧会。これは絵画には多少なりとも親しみのある自分にとっては嬉しいところでした。

というわけで図版がないのが心苦しいところですが、いくつか作品をご紹介しましょう。

まずは「臨石鼓文軸」、実は作者の呉昌碩こそ、杉雨がら30代の頃に強く影響を受けた書家に他なりませんが、その自在な筆致は、確かに後の杉雨の快活なそれを思わせる面があるのではないでしょうか。

そしてもう一人、董其昌も重要です。

「董其昌・画禅室」青山杉雨 昭和51年(1976) 日本芸術院

こちらは同じく杉雨が今度は60代を過ぎてから知った書家で、晩年の彼に影響を与えています。

明清絵画では春草画を思わせる清明な銭杜の「墨梅図軸」、また颯爽としたタッチで赤い花を描いた陳鴻寿「花卉図軸」なども見どころではないでしょうか。

これらは主に東京国立博物館の所蔵作品ですが、東洋館改修休館中の今、こうしてまとめて出るのも滅多にないこと。ここはじっくりと見入りました。

「萬方鮮」青山杉雨 昭和52年(1977) 東京国立博物館

そして後半は青山杉雨の世界です。書はもちろん、各種資料、さらには書斎の再現展示までを通して、杉雨の全貌に迫る内容となっていました。

先にも触れましたが、30代の頃に呉昌碩、60代には董其昌の影響というように、杉雨は年代において作風がかなり変化していきます。

またもう一つ、杉雨の書を見る上で重要なのが中国の古代文字です。

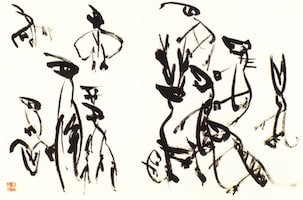

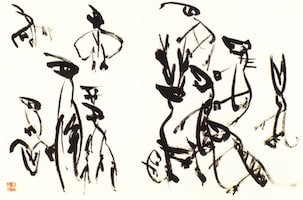

例えば「戦士図・図象文字集成」。これは殷代の図象文字から、そのイメージを行進する戦士たちに見立てた作品ですが、ここにはもはや絵画的地平というべき斬新な書の形態は現れているのではないでしょうか。

「殷文鳥獣戯画」青山杉雨 昭和44年(1969) 東京国立博物館

誤解を恐れずに言えば、書から絵画を行き来し、自由で斬新な書を確立させたことこそ、杉雨の最も魅力的な部分です。

言うまでもなく漢字は表語文字であり、一つ一つには元来の意味が込められていますが、杉雨はそのイメージを書を通して解放、さらには別の高みへのせることに成功しました。

無心で作品に接して見てください。文字が踊るようにリズムをとり、いつしかラスコーの壁画とも、ミショー、またクレーの抽象ともとれるようなイメージへと転化しています。

もちろんこれは書を理解する上では正しくないかもしれませんが、私は杉雨の書の中に文字を通しての変幻自在なイメージの源泉が無数にあるように思えてなりませんでした。

ラストの書斎の再現展示が驚くほど充実しています。臨場感に溢れた展示、すなわち重厚な卓に筆と硯、そして棚に積み上げられた書籍に接していると、今にも杉雨がここに現れるのではないかという錯覚を覚えるほどでした。ここは一推しです。*復元書斎については1089ブログをご参照下さい。

「青山杉雨の眼と書」の楽しみ方2─青山杉雨の素顔~書斎にまつわるエトセトラ~@1089ブログ(東京国立博物館)

また余談ですが、会場内は鉛筆であれば手帖なりにメモが可能です。

いくつかの杉雨の書、見ていると不思議にも真似して書いてみたくなります。

書のイメージを手元のメモ帖へ落として見ながら接する展示、もちろん下手の横好きに過ぎませんが、これが思いの他に楽しめました。 是非とも試してみて下さい。

夏の東博、上野の他所の喧騒とは一線を画し、非常に静かな環境で作品と向き合うことが出来ます。

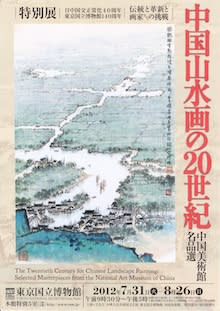

なお本館総合文化展(平常展)特別5室の「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」も、杉雨展と親和性の高い展示です。

「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」@東京国立博物館(本館特別5室) 7月31日(火)~ 8月26日(日)

それこそ杉雨に影響を与えた呉昌碩も出てきます。特別展のチケットで観覧可能なので、ここはあわせてご覧ください。

「青山杉雨/次世代に伝える21世紀の新古典/芸術新聞社」

「青山杉雨/次世代に伝える21世紀の新古典/芸術新聞社」

9月9日まで開催されています。

「生誕100年記念 青山杉雨の眼と書」 東京国立博物館

会期:7月18日(水)~9月9日(日)

休館:月曜日。但し8月13日(月)は開館。

料金:一般1400円(1100円)、大学生1100円(800円)、高校生800円(500円)、中学生以下無料

* ( )内は20名以上の団体料金。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *毎週金曜日は20時、土・日・祝・休日は18時まで開館。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「青山杉雨の眼と書」

7/18-9/9

東京国立博物館で開催中の「青山杉雨の眼と書」へ行ってきました。

中国書法の普及、啓蒙に尽力し、昭和から平成にかけての書壇に一時代を画した書家、青山杉雨(1912-1993)。

と、チラシなどでは紹介されていますが、先に告白しておくと、書に疎い私は、その「あおやまさんう」というお名前すら全く存じ上げませんでした。

もちろん書には美術同様、何らかの知識なりがあればより深く入っていけることは事実。しかしながら日頃の展覧会巡りの中で、なかなかそこまで突っ込んでいくのも難しい面があるかもしれません。

前置きが長くなりました。端的に申し上げれば、私のように書の知識がなくとも、感覚的にその面白さに触れることが出来ます。

構成は以下の通りでした。

第1部 青山杉雨の眼~中国書跡・中国絵画~

第2部 青山杉雨の書

第3部 青山杉雨の素顔

さてこの展覧会、タイトルにもあるように、単に「青山杉雨展」ではなく、「眼と書」が付くのも注目すべきポイントかもしれません。

というのも、冒頭の「眼」では、杉雨が強くインスピレーションを受け、昭和20年代より収集し続けた明・清の書、さらには文人画を中心とする絵画が展示されているのです。

「霧中群峰図」こんざん 清時代・康煕2年(1663) 東京国立博物館 *展示期間: 8/21~9/9

つまり本展は書のみではなく、書+絵画の展覧会。これは絵画には多少なりとも親しみのある自分にとっては嬉しいところでした。

というわけで図版がないのが心苦しいところですが、いくつか作品をご紹介しましょう。

まずは「臨石鼓文軸」、実は作者の呉昌碩こそ、杉雨がら30代の頃に強く影響を受けた書家に他なりませんが、その自在な筆致は、確かに後の杉雨の快活なそれを思わせる面があるのではないでしょうか。

そしてもう一人、董其昌も重要です。

「董其昌・画禅室」青山杉雨 昭和51年(1976) 日本芸術院

こちらは同じく杉雨が今度は60代を過ぎてから知った書家で、晩年の彼に影響を与えています。

明清絵画では春草画を思わせる清明な銭杜の「墨梅図軸」、また颯爽としたタッチで赤い花を描いた陳鴻寿「花卉図軸」なども見どころではないでしょうか。

これらは主に東京国立博物館の所蔵作品ですが、東洋館改修休館中の今、こうしてまとめて出るのも滅多にないこと。ここはじっくりと見入りました。

「萬方鮮」青山杉雨 昭和52年(1977) 東京国立博物館

そして後半は青山杉雨の世界です。書はもちろん、各種資料、さらには書斎の再現展示までを通して、杉雨の全貌に迫る内容となっていました。

先にも触れましたが、30代の頃に呉昌碩、60代には董其昌の影響というように、杉雨は年代において作風がかなり変化していきます。

またもう一つ、杉雨の書を見る上で重要なのが中国の古代文字です。

例えば「戦士図・図象文字集成」。これは殷代の図象文字から、そのイメージを行進する戦士たちに見立てた作品ですが、ここにはもはや絵画的地平というべき斬新な書の形態は現れているのではないでしょうか。

「殷文鳥獣戯画」青山杉雨 昭和44年(1969) 東京国立博物館

誤解を恐れずに言えば、書から絵画を行き来し、自由で斬新な書を確立させたことこそ、杉雨の最も魅力的な部分です。

言うまでもなく漢字は表語文字であり、一つ一つには元来の意味が込められていますが、杉雨はそのイメージを書を通して解放、さらには別の高みへのせることに成功しました。

無心で作品に接して見てください。文字が踊るようにリズムをとり、いつしかラスコーの壁画とも、ミショー、またクレーの抽象ともとれるようなイメージへと転化しています。

もちろんこれは書を理解する上では正しくないかもしれませんが、私は杉雨の書の中に文字を通しての変幻自在なイメージの源泉が無数にあるように思えてなりませんでした。

ラストの書斎の再現展示が驚くほど充実しています。臨場感に溢れた展示、すなわち重厚な卓に筆と硯、そして棚に積み上げられた書籍に接していると、今にも杉雨がここに現れるのではないかという錯覚を覚えるほどでした。ここは一推しです。*復元書斎については1089ブログをご参照下さい。

「青山杉雨の眼と書」の楽しみ方2─青山杉雨の素顔~書斎にまつわるエトセトラ~@1089ブログ(東京国立博物館)

また余談ですが、会場内は鉛筆であれば手帖なりにメモが可能です。

いくつかの杉雨の書、見ていると不思議にも真似して書いてみたくなります。

書のイメージを手元のメモ帖へ落として見ながら接する展示、もちろん下手の横好きに過ぎませんが、これが思いの他に楽しめました。 是非とも試してみて下さい。

夏の東博、上野の他所の喧騒とは一線を画し、非常に静かな環境で作品と向き合うことが出来ます。

なお本館総合文化展(平常展)特別5室の「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」も、杉雨展と親和性の高い展示です。

「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」@東京国立博物館(本館特別5室) 7月31日(火)~ 8月26日(日)

それこそ杉雨に影響を与えた呉昌碩も出てきます。特別展のチケットで観覧可能なので、ここはあわせてご覧ください。

「青山杉雨/次世代に伝える21世紀の新古典/芸術新聞社」

「青山杉雨/次世代に伝える21世紀の新古典/芸術新聞社」9月9日まで開催されています。

「生誕100年記念 青山杉雨の眼と書」 東京国立博物館

会期:7月18日(水)~9月9日(日)

休館:月曜日。但し8月13日(月)は開館。

料金:一般1400円(1100円)、大学生1100円(800円)、高校生800円(500円)、中学生以下無料

* ( )内は20名以上の団体料金。

時間:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) *毎週金曜日は20時、土・日・祝・休日は18時まで開館。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )