都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「チョコレート展」 国立科学博物館

国立科学博物館

「チョコレート展」

2012/11/3-2013/2/24

国立科学博物館で開催中の「チョコレート展」のプレスプレビューに参加してきました。

誰もが大好きチョコレート。日頃、持ち歩いているという方もおられるかもしれませんが、意外なことにその歴史、また製法などはあまり知られていません。

そこで登場したのが科博のチョコレート展。そうしたチョコレートをカカオの歴史から紐解き、取り巻く文化、さらには製造工程までを体感的に知ることが出来ます。

「プロローグ」チョコレート・ゲート

まずはプロローグ、早速出迎えてくれるのがチョコレートの巨大ゲートです。写真を見ても分かりにくいかもしれませんが、近付けば全て本物のチョコレートで出来ていることが分かります。

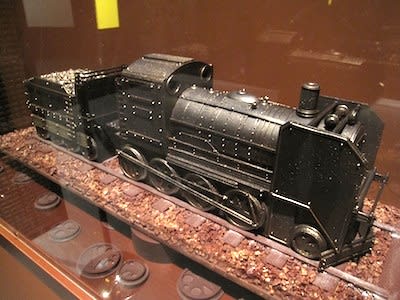

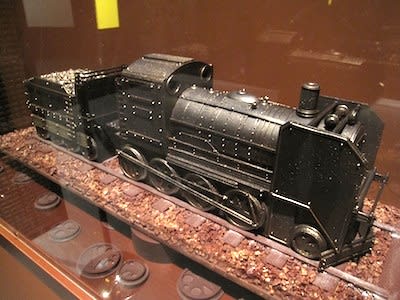

チョコレート製の機関車

それに脇に目を向けると科博でお馴染みのシロナガスクジラのチョコレート仕立てが。精巧な機関車もチョコレート製でした。

ZONE1「チョコレートの原点~カカオ」

さてさらに奥へ。中央には大きな木がそびえ立ちます。これがまさしくチョコレートの原料のカカオ。実はカカオは一年間に何千もの花を付けるものの、実になるのは僅かだとか。

「カカオの実」各種

展示ではそうしたカカオの実を触ることも出来ました。

続いてはカカオからチョコレートの史的変遷、今から4000年前、中米の古代文明マヤに遡ります。

ZONE2「チョコレートをめぐる歴史」マヤ、アステカ文明

当時のチョコレートは飲料です。カカオは神聖なもの、時に神への捧げものとして珍重されていました。そして紀元後200~600年頃には中米全域にカカオが広まり、さらに15世紀のアステカ文明へと至ります。

グアテマラ「土器」600-800年(複製)他

また面白いのは通貨としても用いられていたことです。アステカの支配者はカカオの成育地に住む人たちに年貢としてカカオを要求します。展示では当時使われたカカオの容器などのレプリカが紹介されていました。

ZONE2「チョコレートをめぐる歴史」ヨーロッパへ

さてチョコレートといえば本場はヨーロッパ、言うまでもなくカカオが西欧に渡ったのは、スペインがアステカを滅ぼした16世紀のことです。

この時に初めて我々の知る甘いチョコレートが誕生、スペイン人はカカオに砂糖を加えることを思いつき、以来フランスからヨーロッパ全域にチョコレート文化が広がりました。

「チョコレートポット/チョコレートカップ」のコレクション

18世紀から現在までのチョコレートポットやチョコレートカップもずらり。陶製や銀製と様々ですが、国や地域によりデザインが違うのも興味深いところでした。

「チョコレートポット/チョコレートカップ」のコレクション(拡大)

さて飲料だったチョコレートが固形になったのは何時のことでしょうか。

その答えは1847年のイギリス。ジョセフ・フライという人物が、カカオマスにココアバターを混ぜた固形チョコレートの原型を発明しました。

チョコレートが日本に渡って来たのは江戸後期、ご覧の通り、今では様々なお菓子メーカーから多種多様なチョコレート製品が生み出されています。

ZONE3「チョコレートと日本」

会場では森永、明治、不二家など、各メーカーのチョコレート製品のパッケージ、またポスターがいくつも展示。

ZONE3「チョコレートと日本」チョコボール

1967年に発売されたチョコボールのデザインなどは懐かしいと感じる方もおられるのではないでしょうか。そう言えば私もおもちゃの缶詰を目的に、一生懸命に食べたものでした。

ZONE4「チョコレートができるまで」

ラストは科博にチョコレート工場が出現。ずばり「チョコレートが出来るまで」と題し、カカオからチョコレートへの製造過程が紹介されています。

ここではカカオ豆になったつもりでいざ進入。体験コースの表示に従いながら風選、焙しょう、磨砕などの工程を追いかけましょう。

「風選」ウィノーイング

ちなみに展示はちょっと凝った作り、強い風をカカオ豆へ当てて外皮を飛ばす風選では実際に風も出ています。

また面白いのは調温と呼ばれる工程。チョコレートに含まれるココアバターは極めてデリケートな性質のため、安定した結晶にするためには三段階に温度を調整する必要があるとか。

「調温」テンパリング

初めは50度、次に25度、最後は30度、そして冷却です。またココアバター30度になると溶け出す、つまり口に含んだ時に溶け始めるという性質を持っています。ここもココアバターになったつもりで、それぞれに設定された温度スペースを通りました。

チョコレート製の「トリケラトプス」

出口にはチョコレートのビンテージコレクションや大きな恐竜も。もちろんこれもチョコレート製、言われなければ分からないほど精巧に出来ています。

ショップには展覧会オリジナルのチョコレートから、通常、通販のみでしか手に入らないチョコレートなどがずらり。

特設ショップ「巨大チョコレート」

驚きなのがこちらのチョコ、横30センチ以上はあろうかという巨大サイズ、価格もなんと17850円です。もちろん業務用。小売されることはまずないそうですが、展覧会にあわせて特別に販売されたとのことでした。

会場内での試食などは一切ありません。科博らしい実直でかつ学究的にチョコレートに向き合った展覧会です。

2013年2月24日まで開催されています。

「チョコレート展」 国立科学博物館

会期:2012年11月3日(土・祝)~2013年2月24日(日)

休館:毎週月曜日。但し12月25日は開館。年末年始(12/28~1/1)。

時間:9:00~17:00。金曜は20時まで。

料金:一般・大学生1400(1200)円、小・中・高校生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「チョコレート展」

2012/11/3-2013/2/24

国立科学博物館で開催中の「チョコレート展」のプレスプレビューに参加してきました。

誰もが大好きチョコレート。日頃、持ち歩いているという方もおられるかもしれませんが、意外なことにその歴史、また製法などはあまり知られていません。

そこで登場したのが科博のチョコレート展。そうしたチョコレートをカカオの歴史から紐解き、取り巻く文化、さらには製造工程までを体感的に知ることが出来ます。

「プロローグ」チョコレート・ゲート

まずはプロローグ、早速出迎えてくれるのがチョコレートの巨大ゲートです。写真を見ても分かりにくいかもしれませんが、近付けば全て本物のチョコレートで出来ていることが分かります。

チョコレート製の機関車

それに脇に目を向けると科博でお馴染みのシロナガスクジラのチョコレート仕立てが。精巧な機関車もチョコレート製でした。

ZONE1「チョコレートの原点~カカオ」

さてさらに奥へ。中央には大きな木がそびえ立ちます。これがまさしくチョコレートの原料のカカオ。実はカカオは一年間に何千もの花を付けるものの、実になるのは僅かだとか。

「カカオの実」各種

展示ではそうしたカカオの実を触ることも出来ました。

続いてはカカオからチョコレートの史的変遷、今から4000年前、中米の古代文明マヤに遡ります。

ZONE2「チョコレートをめぐる歴史」マヤ、アステカ文明

当時のチョコレートは飲料です。カカオは神聖なもの、時に神への捧げものとして珍重されていました。そして紀元後200~600年頃には中米全域にカカオが広まり、さらに15世紀のアステカ文明へと至ります。

グアテマラ「土器」600-800年(複製)他

また面白いのは通貨としても用いられていたことです。アステカの支配者はカカオの成育地に住む人たちに年貢としてカカオを要求します。展示では当時使われたカカオの容器などのレプリカが紹介されていました。

ZONE2「チョコレートをめぐる歴史」ヨーロッパへ

さてチョコレートといえば本場はヨーロッパ、言うまでもなくカカオが西欧に渡ったのは、スペインがアステカを滅ぼした16世紀のことです。

この時に初めて我々の知る甘いチョコレートが誕生、スペイン人はカカオに砂糖を加えることを思いつき、以来フランスからヨーロッパ全域にチョコレート文化が広がりました。

「チョコレートポット/チョコレートカップ」のコレクション

18世紀から現在までのチョコレートポットやチョコレートカップもずらり。陶製や銀製と様々ですが、国や地域によりデザインが違うのも興味深いところでした。

「チョコレートポット/チョコレートカップ」のコレクション(拡大)

さて飲料だったチョコレートが固形になったのは何時のことでしょうか。

その答えは1847年のイギリス。ジョセフ・フライという人物が、カカオマスにココアバターを混ぜた固形チョコレートの原型を発明しました。

チョコレートが日本に渡って来たのは江戸後期、ご覧の通り、今では様々なお菓子メーカーから多種多様なチョコレート製品が生み出されています。

ZONE3「チョコレートと日本」

会場では森永、明治、不二家など、各メーカーのチョコレート製品のパッケージ、またポスターがいくつも展示。

ZONE3「チョコレートと日本」チョコボール

1967年に発売されたチョコボールのデザインなどは懐かしいと感じる方もおられるのではないでしょうか。そう言えば私もおもちゃの缶詰を目的に、一生懸命に食べたものでした。

ZONE4「チョコレートができるまで」

ラストは科博にチョコレート工場が出現。ずばり「チョコレートが出来るまで」と題し、カカオからチョコレートへの製造過程が紹介されています。

ここではカカオ豆になったつもりでいざ進入。体験コースの表示に従いながら風選、焙しょう、磨砕などの工程を追いかけましょう。

「風選」ウィノーイング

ちなみに展示はちょっと凝った作り、強い風をカカオ豆へ当てて外皮を飛ばす風選では実際に風も出ています。

また面白いのは調温と呼ばれる工程。チョコレートに含まれるココアバターは極めてデリケートな性質のため、安定した結晶にするためには三段階に温度を調整する必要があるとか。

「調温」テンパリング

初めは50度、次に25度、最後は30度、そして冷却です。またココアバター30度になると溶け出す、つまり口に含んだ時に溶け始めるという性質を持っています。ここもココアバターになったつもりで、それぞれに設定された温度スペースを通りました。

チョコレート製の「トリケラトプス」

出口にはチョコレートのビンテージコレクションや大きな恐竜も。もちろんこれもチョコレート製、言われなければ分からないほど精巧に出来ています。

ショップには展覧会オリジナルのチョコレートから、通常、通販のみでしか手に入らないチョコレートなどがずらり。

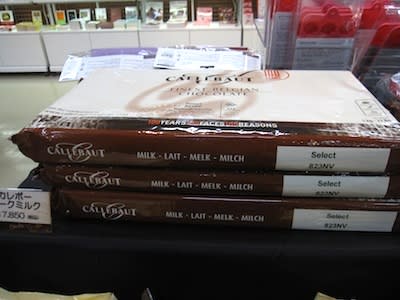

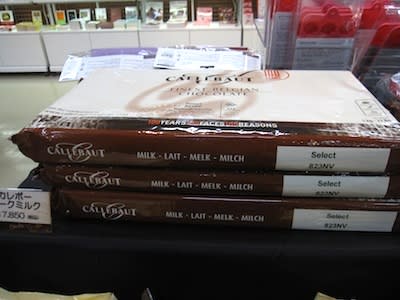

特設ショップ「巨大チョコレート」

驚きなのがこちらのチョコ、横30センチ以上はあろうかという巨大サイズ、価格もなんと17850円です。もちろん業務用。小売されることはまずないそうですが、展覧会にあわせて特別に販売されたとのことでした。

会場内での試食などは一切ありません。科博らしい実直でかつ学究的にチョコレートに向き合った展覧会です。

2013年2月24日まで開催されています。

「チョコレート展」 国立科学博物館

会期:2012年11月3日(土・祝)~2013年2月24日(日)

休館:毎週月曜日。但し12月25日は開館。年末年始(12/28~1/1)。

時間:9:00~17:00。金曜は20時まで。

料金:一般・大学生1400(1200)円、小・中・高校生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )