都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

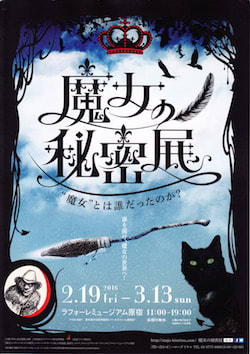

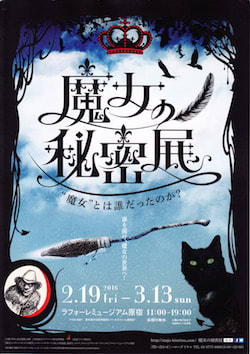

「魔女の秘密展」 ラフォーレミュージアム原宿

ラフォーレミュージアム原宿

「魔女の秘密展」

2/19~3/13

ラフォーレミュージアム原宿で開催中の「魔女の秘密展」のプレスプレビューに参加してきました。

ヨーロッパの中世から近世にかけて人々に信じられてきた魔女。例えば魔法使いというような漠然としたイメージこそあれども、そもそも魔女とはどのような存在であったかについてはあまり知られていないかもしれません。

ベースは2009年にドイツのプファルツ歴史博物館で開催された「魔女ー伝説と真実」展です。それを同博物館の協力を得て日本向けにアレンジしています。当然ながら魔女に関する資料は、ドイツほか、ヨーロッパ各地の博物館のコレクションばかり。テーマはシンプルに「信じる」、「妄信する」、「裁く」、「想う」の4つです。これらの観点から魔女の歴史や有り様について紹介しています。

冒頭は「信じる」。ヨーロッパにおいて魔女という言葉が一般化したのは中世です。日常的な現象を魔術や神の論理で説明した同時代。人々は不可解で悪い出来事が起きると、その影響が自分に及ぶことを避けるため、魔術の力に頼るようになりました。そのような概念の一端から魔女が誕生します。元は黒魔術師です。超自然的な力を使っては人に悪さをする存在だと捉えられていました。

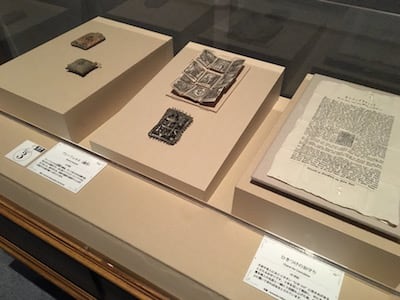

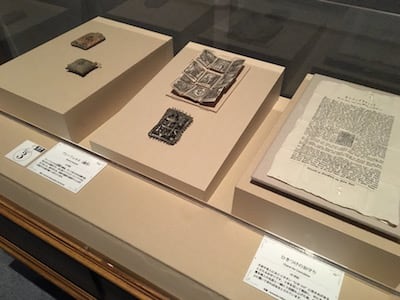

左:「ブレーフェルル(護符)」 18世紀 リート、インフィアトラー民俗学ハウス

ブレーフェルルはいわばお守り。悪霊や災難や病気から守る護符です。主にドイツとオーストリアで広まりました。袋の中には宗教や魔術の図柄や言葉が縫いこまれています。ほかメダルや人形なども魔除け用です。マリア像の小像を削った粉は病気に効く薬としても珍重されました。

左:伝ダフィット・テニールス(父)「錬金術師の研究室」 17世紀 カルカソンヌ美術館

書籍資料が目立ちます。例えば「人間の異形について」は人の異形の原因を悪魔や動物に求めたもの。また錬金術も一種の魔法として認識されていました。伝テニールスの「錬金術師の研究室」が象徴的ではないでしょうか。椅子に座っては瓶を振るのが錬金術師です。何かを調合しているのでしょう。周囲に珍奇な道具も散乱。どこか怪し気な雰囲気を醸し出しています。

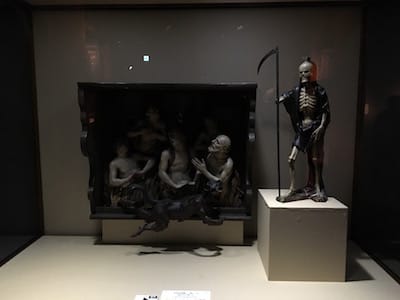

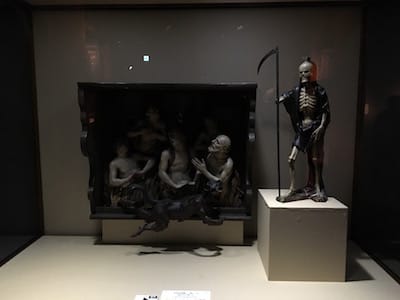

ヨハン・ペーター・シュヴァンターラー(父)「死神や悪魔と一緒にいる哀れな亡者たち」 1780年頃 リート、インフィアトラー民俗学ハウス

次第に魔女は迫害の対象と化します。キリスト教の影響です。魔女は異端。つまり悪魔に従属するのが魔女だと考えられるようになりました。シュヴァンターラーの「死神や悪魔と一緒にいる哀れな亡者たち」は煉獄にいる亡者たちを表現したレリーフです。大きな鎌を持った悪魔。炎に包まれた亡者たちは懇願するかのように手を合わせています。

魔女迫害、ないし魔女狩りは何も中世だけに起こったわけではありません。いわゆる科学が勃興し始めた近世への移行期にこそむしろ体系的に行われていきます。

小氷期による寒冷化は農業に影響を与えました。ようは不作です。それゆえの貧困。人々は魔女の仕業だと考えるようになります。またペストも蔓延。同じように一部は魔女が原因だとされました。

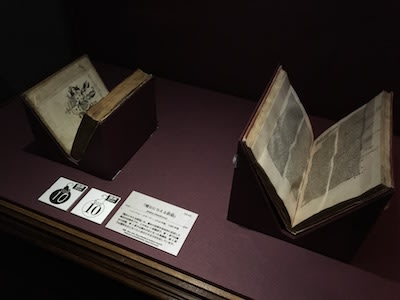

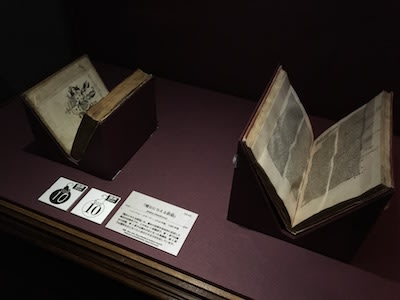

ハインリヒ・クラーマー「魔女に与える鉄槌」 1519年 ミステルバッハ牧師館

こうした魔女のイメージを社会に伝えたのはメディアです。印刷機が発明されると、紙媒体を通して情報が伝達しやすくなります。当時、魔女や魔女裁判、さらに魔女が原因とされる家畜の畸形などがセンセーショナルなニュースとして取り上げられました。それに神学者や法律家による「魔女論」も一般的な広がりを見せます。ここでは魔女の「悪行」を批判するとともに、魔女の見分け方や告発の仕方などが記されていました。人々はそうした「魔女論」を手に取ることで、魔女とは何たるかについての認識を共有するようにもなったわけです。

「手枷、身体用リング、轡つき頭部用リング」 16-17世紀 ツイッタウ市立博物館

「裁く」。つまり魔女裁判こそが展覧会の核心と言っても良いでしょう。人々は元々、幻想に過ぎなかった魔女を実体化。つまりスケープゴートです。悪いことは魔女のせい。社会的な弱者を魔女に仕立てて糾弾します。何も女性だけはありません。子どもや男性もいました。そして裁判での証拠は自白が全てです。ゆえに拷問が正当化されました。

「棘のある椅子」 19世紀 ローテンブルク、中世犯罪博物館

「バンベルク重罪裁判規定」は国や教会による拷問を定めたもの。魔女裁判は必ずしも私刑ではありません。法的なやり方で執り行われました。当時、実際に用いられた拘束具も展示。見るも痛々しいものばかりです。極め付けは「刺のある椅子」。つまり拷問椅子です。ただし時代はかなり下った19世紀のもの。オリジナルは現存していません。当時の銅版画に描かれた椅子を頼りに制作したコピーだと考えられています。

「フランケンタールの斬首用の剣」 1600年頃 シュパイヤー、プファルツ歴史博物館 ほか

さらに「斬首用の剣」や「死刑執行人の剣」、そして「処刑用車輪」なども生々しい。こちらは17~18世紀のもの。おそらくは実際に使われたのでしょう。鈍い青白い光を放つ剣はまさに血に塗られた歴史を物語っています。ちなみに魔女の処刑が最も最後に行われたのは1795年のポーランド。18世紀も末でした。

左:「処刑用車輪」 1775年 ツイッタウ市立博物館

一方で魔女狩りがピークに達したのは1600年前後です。ドイツを筆頭にフランス、ポーランド、スイスなど神聖ローマ帝国を中心とする地域で行われました。結果的に約6万名もの人が犠牲になったと言われています。

左:ルイ=モーリス・ブーテ・ド・モンヴェル「サバトへ行く前のレッスン」 1880年 スムール城美術館

ラストは「想う」。近世以降における魔女イメージの拡大です。時代を経ては変容していく魔女の姿。それを19世紀ないし20世紀絵画や彫刻、さらには日本の浮世絵までを参照して追っています。

「魔女の秘密展」会場風景

ほかにも魔女裁判や火あぶりを追体験出来る映像インスタレーションや、人気漫画家が魔女をモチーフとした原画などを展示するコーナーもあります。この辺は体感的に引きつけて楽しめそうです。

「魔女の秘密展」は昨年春の大阪に始まり、新潟、名古屋、浜松、広島を経て、ここ東京へと巡回して来た展覧会です。さらに東京展終了後は最終開催地である福岡へと巡回します。

[魔女の秘密展 今後の巡回予定]

福岡市博物館:2016年4月8日(金)~5月29日(日)

会場は原宿ラフォーレの6階。さほど広いスペースではありません。それでも資料は100点ほど。少なくとも網羅的に魔女、ないし魔女裁判のプロセスを知るには良い機会と言えそうです。

「魔女の秘密展」会場風景

会期は1ヶ月もありません。3月13日まで開催されています。

「魔女の秘密展」 ラフォーレミュージアム原宿

会期:2月19日(金)~3月13日(日)

休館:月曜日。(但し祝日にあたる3月21日は開館)、3月22日は休館。

時間:11:00~19:00

*入場は閉場の30分前まで。最終日は17時閉場。

料金: 一般・大学生1200円、高校・中学生1000円、小学生200円。

住所:渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階

交通:東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前(原宿)駅5番出口より徒歩1分。JR原宿駅 表参道口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「魔女の秘密展」

2/19~3/13

ラフォーレミュージアム原宿で開催中の「魔女の秘密展」のプレスプレビューに参加してきました。

ヨーロッパの中世から近世にかけて人々に信じられてきた魔女。例えば魔法使いというような漠然としたイメージこそあれども、そもそも魔女とはどのような存在であったかについてはあまり知られていないかもしれません。

ベースは2009年にドイツのプファルツ歴史博物館で開催された「魔女ー伝説と真実」展です。それを同博物館の協力を得て日本向けにアレンジしています。当然ながら魔女に関する資料は、ドイツほか、ヨーロッパ各地の博物館のコレクションばかり。テーマはシンプルに「信じる」、「妄信する」、「裁く」、「想う」の4つです。これらの観点から魔女の歴史や有り様について紹介しています。

冒頭は「信じる」。ヨーロッパにおいて魔女という言葉が一般化したのは中世です。日常的な現象を魔術や神の論理で説明した同時代。人々は不可解で悪い出来事が起きると、その影響が自分に及ぶことを避けるため、魔術の力に頼るようになりました。そのような概念の一端から魔女が誕生します。元は黒魔術師です。超自然的な力を使っては人に悪さをする存在だと捉えられていました。

左:「ブレーフェルル(護符)」 18世紀 リート、インフィアトラー民俗学ハウス

ブレーフェルルはいわばお守り。悪霊や災難や病気から守る護符です。主にドイツとオーストリアで広まりました。袋の中には宗教や魔術の図柄や言葉が縫いこまれています。ほかメダルや人形なども魔除け用です。マリア像の小像を削った粉は病気に効く薬としても珍重されました。

左:伝ダフィット・テニールス(父)「錬金術師の研究室」 17世紀 カルカソンヌ美術館

書籍資料が目立ちます。例えば「人間の異形について」は人の異形の原因を悪魔や動物に求めたもの。また錬金術も一種の魔法として認識されていました。伝テニールスの「錬金術師の研究室」が象徴的ではないでしょうか。椅子に座っては瓶を振るのが錬金術師です。何かを調合しているのでしょう。周囲に珍奇な道具も散乱。どこか怪し気な雰囲気を醸し出しています。

ヨハン・ペーター・シュヴァンターラー(父)「死神や悪魔と一緒にいる哀れな亡者たち」 1780年頃 リート、インフィアトラー民俗学ハウス

次第に魔女は迫害の対象と化します。キリスト教の影響です。魔女は異端。つまり悪魔に従属するのが魔女だと考えられるようになりました。シュヴァンターラーの「死神や悪魔と一緒にいる哀れな亡者たち」は煉獄にいる亡者たちを表現したレリーフです。大きな鎌を持った悪魔。炎に包まれた亡者たちは懇願するかのように手を合わせています。

魔女迫害、ないし魔女狩りは何も中世だけに起こったわけではありません。いわゆる科学が勃興し始めた近世への移行期にこそむしろ体系的に行われていきます。

小氷期による寒冷化は農業に影響を与えました。ようは不作です。それゆえの貧困。人々は魔女の仕業だと考えるようになります。またペストも蔓延。同じように一部は魔女が原因だとされました。

ハインリヒ・クラーマー「魔女に与える鉄槌」 1519年 ミステルバッハ牧師館

こうした魔女のイメージを社会に伝えたのはメディアです。印刷機が発明されると、紙媒体を通して情報が伝達しやすくなります。当時、魔女や魔女裁判、さらに魔女が原因とされる家畜の畸形などがセンセーショナルなニュースとして取り上げられました。それに神学者や法律家による「魔女論」も一般的な広がりを見せます。ここでは魔女の「悪行」を批判するとともに、魔女の見分け方や告発の仕方などが記されていました。人々はそうした「魔女論」を手に取ることで、魔女とは何たるかについての認識を共有するようにもなったわけです。

「手枷、身体用リング、轡つき頭部用リング」 16-17世紀 ツイッタウ市立博物館

「裁く」。つまり魔女裁判こそが展覧会の核心と言っても良いでしょう。人々は元々、幻想に過ぎなかった魔女を実体化。つまりスケープゴートです。悪いことは魔女のせい。社会的な弱者を魔女に仕立てて糾弾します。何も女性だけはありません。子どもや男性もいました。そして裁判での証拠は自白が全てです。ゆえに拷問が正当化されました。

「棘のある椅子」 19世紀 ローテンブルク、中世犯罪博物館

「バンベルク重罪裁判規定」は国や教会による拷問を定めたもの。魔女裁判は必ずしも私刑ではありません。法的なやり方で執り行われました。当時、実際に用いられた拘束具も展示。見るも痛々しいものばかりです。極め付けは「刺のある椅子」。つまり拷問椅子です。ただし時代はかなり下った19世紀のもの。オリジナルは現存していません。当時の銅版画に描かれた椅子を頼りに制作したコピーだと考えられています。

「フランケンタールの斬首用の剣」 1600年頃 シュパイヤー、プファルツ歴史博物館 ほか

さらに「斬首用の剣」や「死刑執行人の剣」、そして「処刑用車輪」なども生々しい。こちらは17~18世紀のもの。おそらくは実際に使われたのでしょう。鈍い青白い光を放つ剣はまさに血に塗られた歴史を物語っています。ちなみに魔女の処刑が最も最後に行われたのは1795年のポーランド。18世紀も末でした。

左:「処刑用車輪」 1775年 ツイッタウ市立博物館

一方で魔女狩りがピークに達したのは1600年前後です。ドイツを筆頭にフランス、ポーランド、スイスなど神聖ローマ帝国を中心とする地域で行われました。結果的に約6万名もの人が犠牲になったと言われています。

左:ルイ=モーリス・ブーテ・ド・モンヴェル「サバトへ行く前のレッスン」 1880年 スムール城美術館

ラストは「想う」。近世以降における魔女イメージの拡大です。時代を経ては変容していく魔女の姿。それを19世紀ないし20世紀絵画や彫刻、さらには日本の浮世絵までを参照して追っています。

「魔女の秘密展」会場風景

ほかにも魔女裁判や火あぶりを追体験出来る映像インスタレーションや、人気漫画家が魔女をモチーフとした原画などを展示するコーナーもあります。この辺は体感的に引きつけて楽しめそうです。

「魔女の秘密展」は昨年春の大阪に始まり、新潟、名古屋、浜松、広島を経て、ここ東京へと巡回して来た展覧会です。さらに東京展終了後は最終開催地である福岡へと巡回します。

[魔女の秘密展 今後の巡回予定]

福岡市博物館:2016年4月8日(金)~5月29日(日)

会場は原宿ラフォーレの6階。さほど広いスペースではありません。それでも資料は100点ほど。少なくとも網羅的に魔女、ないし魔女裁判のプロセスを知るには良い機会と言えそうです。

「魔女の秘密展」会場風景

会期は1ヶ月もありません。3月13日まで開催されています。

「魔女の秘密展」 ラフォーレミュージアム原宿

会期:2月19日(金)~3月13日(日)

休館:月曜日。(但し祝日にあたる3月21日は開館)、3月22日は休館。

時間:11:00~19:00

*入場は閉場の30分前まで。最終日は17時閉場。

料金: 一般・大学生1200円、高校・中学生1000円、小学生200円。

住所:渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階

交通:東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前(原宿)駅5番出口より徒歩1分。JR原宿駅 表参道口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )