都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「天下を治めた絵師 狩野元信」 サントリー美術館

サントリー美術館

「天下を治めた絵師 狩野元信」

9/16~11/5

サントリー美術館で開催中の「天下を治めた絵師 狩野元信」を見てきました。

室町時代から江戸末期まで、「画壇の覇者としての地位を保ち続けた」(公式サイトより)狩野派を、工房として整備し、繁栄の礎を築いたのは、二代目の元信でした。

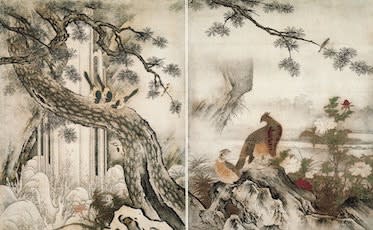

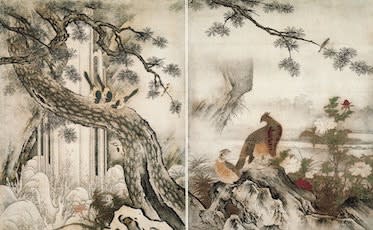

重要文化財「四季花鳥図」(部分) 狩野元信 室町時代・16世紀 京都・大仙院 *展示期間:9/16~10/2、10/18~11/5(ただし展示替あり)

いきなりのハイライトでした。それがチラシ表紙を飾り、京都・大仙院に由来する「四季花鳥図」です。全4図のうち、右の2図には水辺が広がり、鳥が水面の中に首を差し込む姿などを描いています。一方の左2図は、立派な松が伸びた大地で、岩の上には、羽を休める鳥の姿も見えました。さらに一番左の面では滝が流れ落ち、ごうごうと水しぶきを上げていました。モノクロームの水墨を基調としながらも、時に濃い紅色の花や、鳥の彩色がアクセントと化して、思いの外に華やいで見えました。

こうした障壁画は、元信が多く手掛けたもので、建物の建設と関連したことから、棟梁としての力量も試されました。おそらく評判に評判を呼んだのでしょう。その昇華した作品が「四季花鳥図」なのかもしれません。

さて元信の回顧展ではありますが、何も展示は、全て元信(工房を含む)の作品で占められているわけではありません。狩野派の学んだ中国の絵画が重要です。特に足利将軍家のコレクションは、漢画制作の規範と化し、絵師らは、南宋の馬遠、夏珪、牧谿、 玉澗らの作品に習い、構図や描法を真似て描きました。

それを「筆様」と言い、各画家に沿って「馬遠様」などと呼ばれてきましたが、実際には個人差があり、画風は相当に差があったそうです。それを整理したのが元信でした。

では、どのように整理したのでしょうか。元信は「筆様」ではなく、「真体」、「行体」、「草体」の三種の「画体」を作り、いわばマニュアル化して、規範としました。

まずは「真体」です。緻密な構図と描線を特徴とし、馬遠と夏珪の作を参考にしています。建物の中では、接客の空間に描かれました。元信印の「山水図屏風」などの例が挙げられます。

一方で「草体」は、崩した描写を特徴とするもので、玉澗を先例とし、京都・真珠庵の「草山水図襖」などのように、日常的な空間の中に描かれました。さらに「行体」は、「真体」と「草体」の中間で、牧谿を規範とし、元信印の「瀑布図」など、同じく日常の空間に用いられました。このように「画体」は、建物の様式や構造と連動していました。

この規範となった中国絵画を踏まつつ、各画体毎に、元信、ないし工房作を紹介しているのも、展覧会のポイントと言えるかもしれません。しかも中国絵画が粒ぞろいでした。 特に4面で四季の様子を表現した、呂紀の「四季花鳥図」は、先の元信の同作の画風に通じるかもしれません。

元信は実に器用な画家でした。元来の漢画のみならず、やまと絵の分野にも進出し、「和漢融合」(解説より)と呼ばれる、新たなスタイルを築き上げます。さらに障壁画だけでなく、絵巻や扇絵も手がけました。特に扇絵は、贈答品として重宝され、元信工房で盛んに制作されました。ようは売れ筋であったようです。

重要文化財「酒伝童子絵巻」(部分) 画/狩野元信 詞書/近衛尚通・定法寺公助・青蓮院尊鎮 室町時代・大永2年(1522) サントリー美術館

先の「四季花鳥図」のイメージからすると、同じ絵師の作品に思えないかもしれません。それが元信の「酒伝童子絵巻」でした。源頼光による怪物退治の物語で、鬼と化した酒伝童子の首が斬られる様子などを描いています。しかし童子も簡単には敗れません。首を斬られたのにも関わらず、反撃し、何と首ごと頼光の頭に噛み付いています。この後、やがて力を失い、頼光は勝利を収めるわけですが、一連の凄惨でかつ血みどろの情景を、元信は鮮やかな色彩を駆使しては、実に臨場感のある形で表現しています。見事な画力ではないでしょうか。

「月次風俗図扇面流し屛風」 「元信」印 室町時代・16世紀 京都・光圓寺 *展示期間:10/11~11/5

一転して雅やかなのが、「月次風俗図扇面流し屛風」でした。元信工房の制作とされ、1月から6月までの京都の行事や名所を、扇面に描いています。牛車が行き交い、寺院の姿があり、祇園祭の鉾の姿も見えました。なお扇には、使用した痕跡も残されているそうです。このように和漢の画題を使いこなす元信は、大いに評判となり、「本朝画伝」において、 「狩野家は是れ漢にして倭を兼る者なり」(解説より)と称されました。レパートリーの広さは並大抵ではありません。

そのレパートリーの1つが仏画です。うち目立つのが、ボストン美術館からやって来た「白衣観音像」でした。正面を見据える観音像の表情は穏やかで、どことなく人間味を帯びているようにも見えます。白衣の白も鮮やかで、金泥による細かな装身具も華やかでした。

重要文化財「禅宗祖師図」(部分) 狩野元信 室町時代・16世紀 東京国立博物館 *展示期間:9/16~10/23

父正信が、室町幕府や五山をパトロンとしていたのに対し、元信は禁裏や公家、さらに有力な町衆からも仕事を請け負うようになりました。一人の絵師でありながら、プロデューサーとしての才能も発揮しています。まさに天下を治めたならぬ、狩野派の天下取りのキーパーソンであった元信。その幅広い画業と才知を知ることが出来ました。

有名な白鶴美術館の「四季花鳥図屏風」が複製品でした。どこかで本物の作品を見る機会があればと思いました。

既に全ての展示替えを終え、最後の会期に入りました。11月5日まで開催されています。

「天下を治めた絵師 狩野元信」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:9月16日(土)~11月5日(日)

休館:火曜日。10月31日は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜、および9月17日(日)、10月8日(日)、11月2日(木)は20時まで開館。

*9月30日(土)は「六本木アートナイト2017」のため22時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

「天下を治めた絵師 狩野元信」

9/16~11/5

サントリー美術館で開催中の「天下を治めた絵師 狩野元信」を見てきました。

室町時代から江戸末期まで、「画壇の覇者としての地位を保ち続けた」(公式サイトより)狩野派を、工房として整備し、繁栄の礎を築いたのは、二代目の元信でした。

重要文化財「四季花鳥図」(部分) 狩野元信 室町時代・16世紀 京都・大仙院 *展示期間:9/16~10/2、10/18~11/5(ただし展示替あり)

いきなりのハイライトでした。それがチラシ表紙を飾り、京都・大仙院に由来する「四季花鳥図」です。全4図のうち、右の2図には水辺が広がり、鳥が水面の中に首を差し込む姿などを描いています。一方の左2図は、立派な松が伸びた大地で、岩の上には、羽を休める鳥の姿も見えました。さらに一番左の面では滝が流れ落ち、ごうごうと水しぶきを上げていました。モノクロームの水墨を基調としながらも、時に濃い紅色の花や、鳥の彩色がアクセントと化して、思いの外に華やいで見えました。

こうした障壁画は、元信が多く手掛けたもので、建物の建設と関連したことから、棟梁としての力量も試されました。おそらく評判に評判を呼んだのでしょう。その昇華した作品が「四季花鳥図」なのかもしれません。

さて元信の回顧展ではありますが、何も展示は、全て元信(工房を含む)の作品で占められているわけではありません。狩野派の学んだ中国の絵画が重要です。特に足利将軍家のコレクションは、漢画制作の規範と化し、絵師らは、南宋の馬遠、夏珪、牧谿、 玉澗らの作品に習い、構図や描法を真似て描きました。

それを「筆様」と言い、各画家に沿って「馬遠様」などと呼ばれてきましたが、実際には個人差があり、画風は相当に差があったそうです。それを整理したのが元信でした。

では、どのように整理したのでしょうか。元信は「筆様」ではなく、「真体」、「行体」、「草体」の三種の「画体」を作り、いわばマニュアル化して、規範としました。

まずは「真体」です。緻密な構図と描線を特徴とし、馬遠と夏珪の作を参考にしています。建物の中では、接客の空間に描かれました。元信印の「山水図屏風」などの例が挙げられます。

\この作品は真?行?草?/元信が生み出した3種の画体の中で、「草」は最も崩した描写✍️(写真右)「草山水図襖」 伝 狩野元信 京都・真珠庵https://t.co/j4cKFw4ZpZ pic.twitter.com/PZYFYXtj2u

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2017年10月25日

一方で「草体」は、崩した描写を特徴とするもので、玉澗を先例とし、京都・真珠庵の「草山水図襖」などのように、日常的な空間の中に描かれました。さらに「行体」は、「真体」と「草体」の中間で、牧谿を規範とし、元信印の「瀑布図」など、同じく日常の空間に用いられました。このように「画体」は、建物の様式や構造と連動していました。

この規範となった中国絵画を踏まつつ、各画体毎に、元信、ないし工房作を紹介しているのも、展覧会のポイントと言えるかもしれません。しかも中国絵画が粒ぞろいでした。 特に4面で四季の様子を表現した、呂紀の「四季花鳥図」は、先の元信の同作の画風に通じるかもしれません。

元信は実に器用な画家でした。元来の漢画のみならず、やまと絵の分野にも進出し、「和漢融合」(解説より)と呼ばれる、新たなスタイルを築き上げます。さらに障壁画だけでなく、絵巻や扇絵も手がけました。特に扇絵は、贈答品として重宝され、元信工房で盛んに制作されました。ようは売れ筋であったようです。

重要文化財「酒伝童子絵巻」(部分) 画/狩野元信 詞書/近衛尚通・定法寺公助・青蓮院尊鎮 室町時代・大永2年(1522) サントリー美術館

先の「四季花鳥図」のイメージからすると、同じ絵師の作品に思えないかもしれません。それが元信の「酒伝童子絵巻」でした。源頼光による怪物退治の物語で、鬼と化した酒伝童子の首が斬られる様子などを描いています。しかし童子も簡単には敗れません。首を斬られたのにも関わらず、反撃し、何と首ごと頼光の頭に噛み付いています。この後、やがて力を失い、頼光は勝利を収めるわけですが、一連の凄惨でかつ血みどろの情景を、元信は鮮やかな色彩を駆使しては、実に臨場感のある形で表現しています。見事な画力ではないでしょうか。

「月次風俗図扇面流し屛風」 「元信」印 室町時代・16世紀 京都・光圓寺 *展示期間:10/11~11/5

一転して雅やかなのが、「月次風俗図扇面流し屛風」でした。元信工房の制作とされ、1月から6月までの京都の行事や名所を、扇面に描いています。牛車が行き交い、寺院の姿があり、祇園祭の鉾の姿も見えました。なお扇には、使用した痕跡も残されているそうです。このように和漢の画題を使いこなす元信は、大いに評判となり、「本朝画伝」において、 「狩野家は是れ漢にして倭を兼る者なり」(解説より)と称されました。レパートリーの広さは並大抵ではありません。

そのレパートリーの1つが仏画です。うち目立つのが、ボストン美術館からやって来た「白衣観音像」でした。正面を見据える観音像の表情は穏やかで、どことなく人間味を帯びているようにも見えます。白衣の白も鮮やかで、金泥による細かな装身具も華やかでした。

重要文化財「禅宗祖師図」(部分) 狩野元信 室町時代・16世紀 東京国立博物館 *展示期間:9/16~10/23

父正信が、室町幕府や五山をパトロンとしていたのに対し、元信は禁裏や公家、さらに有力な町衆からも仕事を請け負うようになりました。一人の絵師でありながら、プロデューサーとしての才能も発揮しています。まさに天下を治めたならぬ、狩野派の天下取りのキーパーソンであった元信。その幅広い画業と才知を知ることが出来ました。

有名な白鶴美術館の「四季花鳥図屏風」が複製品でした。どこかで本物の作品を見る機会があればと思いました。

既に全ての展示替えを終え、最後の会期に入りました。11月5日まで開催されています。

「天下を治めた絵師 狩野元信」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:9月16日(土)~11月5日(日)

休館:火曜日。10月31日は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜、および9月17日(日)、10月8日(日)、11月2日(木)は20時まで開館。

*9月30日(土)は「六本木アートナイト2017」のため22時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )