都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

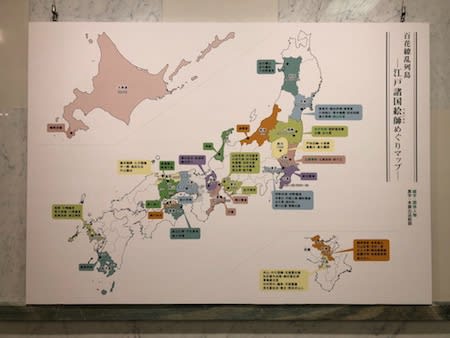

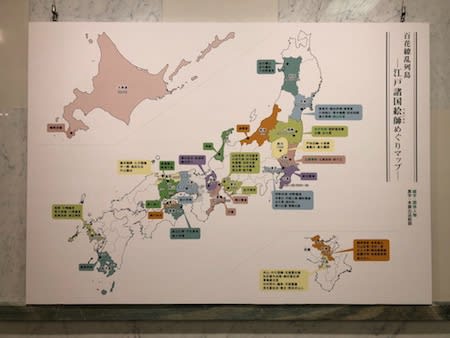

「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」 千葉市美術館

千葉市美術館

「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」

4/6~5/20

千葉市美術館で開催中の「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」を見てきました。

江戸時代の後期、全国各地には、地域の出身や藩の御用をつとめた、「ご当地絵師」と呼ばれる人々がいました。

その絵師の作品が千葉に集結しました。総勢は80名、作品にして約190点(展示替えあり)で、北は北海道の松前から、西は長崎、南は鹿児島にまで至っていました。中には北斎や応挙らといったビックネームもありましたが、生没年も不詳で、おおよそ現代では広く知られていると言い難い、マニアックな絵師も少なくありませんでした。

絵師めぐりは北からはじまりました。松前藩の12代藩主の五男である蠣崎波響で、同藩の家老を務めていました。とりわけアイヌの酋長を描いた「夷酋列像」で知られ、南蘋派に学び、宋紫石に師事し、応挙らとも交流をしていました。

「楚蓮香図」は中国の伝説の美女がモデルで、蝶を見やる女性の立ち姿を描いていました。アーチ型の眉に、絵師の特徴を見ることも出来るそうです。また「カスべ図」は、今も北海道などで食されるカスべ、すなわちエイがモチーフで、逆さ吊りになって、長い尾を垂らしたカスべを有り体に表現していました。

秋田の角館の生まれの小田野直武の「鷺図」にも目を引かれました。杭と鷺を前景におき、後景を対比的に表していて、鷺の精緻な羽毛は南蘋派風ながら、銅版画的な線も見られ、西洋の描法を取り入れていることも分かりました。また直武に学んだのが、角館の城代であった佐竹義躬でした。「松にこぶし図」では、やはり松の幹と後景を対比させ、空間に奥行きを与えていました。これら一連の作品は、オランダ風であったことから、「秋田蘭画」と称されました。

菅井梅関「梅月図」 仙台市博物館 *全期間展示

仙台に生まれ、14歳で江戸に移り、木挽町狩野家に出入りしては、江戸城の障壁画の制作にも関わった菊田伊州も、興味深いのではないでしょうか。「雨中瀧図」では、滝の白い筋を描き、墨を散らしては滝の周りの茂みなどを表現していました。当時、狩野派は、基本的に文人画派との交流を禁じていましたが、菊田は反いて、谷文晁や酒井抱一と関わっていました。小池曲江、菅井梅関、東東洋らとともに、仙台の四大画家として知られています。

その四大画家の1人の東東洋は登米の出身で、若い頃に京都や長崎などを巡っては、絵を学び、のちに仙台藩の御用絵師として活動しました。「河図図」は、中国の伝説上の竜馬である河図(かと)を描いたもので、当初は藩校の障壁画として制作されました。今は掛軸に改装されています。

小池曲江は塩竈の生まれで、南蘋派に学びました。唐子をあやす福禄寿を描いた「福禄寿三星像」のほか、優美な「孔雀図」、さらに松島の景観を3メートルもの画面に表した「塩竈松島絵巻」からは、いずれも細かな表現を見ることが出来ました。

同じく仙台の根元常南の「旭潮鯨波図」も魅惑的で、洋上で鯨が体を現し、大きく潮を吹き上げていました。白波を立てるグレーの海も美しく、彼方には赤い太陽が見られ、その光が写っているのか、波間も僅かに赤く染まっていました。解説に「ホエールウォッチング」とありましたが、その一言が全てを表しているかもしれません。

関東では、3人の藩主に仕えた水戸藩士、立原杏所の「芦雁図」に目が留まりました。水辺に集う雁の群れを描いた作品で、沼でうずくまっては、飛んだり、また泳ぐ雁の姿を、薄い墨を用い、柔らかい筆触で表現していました。江戸では谷文晁に師事していました。

下野の宇都宮の藩主だった戸田忠翰の「鸚鵡図」も優品で、胡粉を重ね、白い鸚鵡の姿を丁寧に捉えていました。また那須塩原に生まれた高久靄厓の「袋田滝真景図」も緻密で、細かい点描にて、有名な滝の姿を描いていました。池大雅に私淑しては、全国を歩いて、文人画を制作していたそうです。

同じく下野の益子の生まれである小泉斐は、特に鮎のモチーフを得意としていました。「鮎図」では藍色の水の中で泳ぐ数匹の鮎を描いていて、跳ねている魚もいました。那珂川に泳いでいた鮎をモデルにしたのかもしれません。

江戸にも多数の画家が集っていました。その1人が、先の菊田伊州も学んだ狩野栄信で、「家長図」では、青い背景の前に色鮮やかな花鳥を描いていました。また栄信の長男である養信の「鷹狩図屏風」も充実していて、高い地点から鷹狩りをする人々を俯瞰していました。同じ着物をまとう人物が複数に見られることから、異時同図法が取り入れられていて、おそらくは鷹狩りに随行して制作したと言われています。

司馬江漢も江戸の町家の生まれでした。「鉄砲洲富士遠望図」の舞台は、画家の長く住んだ新橋にも近い、築地付近の海辺でした。たくさんの帆船も浮かび、遠方には富士山が姿を見せる一方で、岸では石材に仔犬がじゃれ合っていました。可愛らしい姿ではないでしょうか。

千葉の絵師も登場します。下総国、現在の船橋に生まれた鈴木鵞湖で、「西園雅集図」などが展示されていました。なお鵞湖は子も画家として活動し、孫は洋画家の石井柏亭でした。

名古屋の医家に生まれた中林竹洞の「山水図襖」が充実していました。霞に包まれた山や木立の光景を、襖の4面で表現していて、楼閣こそ見えるものの、人の姿はなく、静けさに包まれていました。中央には水辺が開け、雁の群れが舞っていました。叙情的と言えるかもしれません。

山本梅逸「花卉草虫図」 名古屋市博物館 *展示期間:4/6-5/6

同じく名古屋で彫刻工の息子に生まれた山本梅逸の「花卉草虫図」も力作で、縦長の構図に、四季の草花を溢れんばかりに描いていました。また花の周りには蝶やトンボなどの昆虫の姿も見られ、いずれも写実的であり、「箱庭」(解説より)的な景観を見せていたかもしれません。

また「桜図」は、三幅の軸に、枝垂れや八重桜などの種類の異なる桜を描いていて、中央の八重桜には月の影も見えました。花弁の一枚一枚も細かく、背景に薄い墨が塗られていたのは、やはり夜の光景であるからかもしれません。

田中訥言も名古屋の出身で、有職故実に詳しかったため、古絵巻を模写するなどして活動しました。また松平定信の文化財調査にも抜擢され、「餓鬼草紙」を模して描きました。絵具の剥落までも細かに写していて、高い画力を伺えるのではないでしょうか。

「若竹鶺鴒図」も魅惑的な作品で、銀地の二曲一隻の中央に、青い若竹を描いていました。余白は広く、鶺鴒は上下に展開していて、瀟洒な味わいが感じられるかもしれません。

名古屋までで長くなりました。先を急ぎます。桑名の藩主を務めたのが増山雪斎で、「孔雀図」では、堂々とした羽を広げる孔雀の姿を、金銀に群青を多用して鮮やかに描いていました。また「虫豸図」は、主に昆虫を描いた画帳で、カマキリなどを精緻に写していました。雪斎は虫を好み、写生のための使った虫も、うち捨てることなく、大事に保管していたそうです。

上方では蕭白に惹かれました。それが「渓流図襖」で、右上の岩場から左の水辺へ向けて、滝が落ちていました。蕭白が34歳の頃、播州で描いたとされ、今回、兵庫県内の個人宅より発見されました。つまり新出の作品でもあります。

大阪の松好斎半兵衛は、歌舞伎役者の似顔で人気を博したアマチュアの画家でした。また、鴨川越しに南座方向を俯瞰した、岡田春燈斎の「四條大芝居顔見世霜曙之景」も魅惑的ではないでしょうか。小さな銅版の作品で、細密画ならぬ、細かな線で風景を描いていました。生没年不詳の画家で、京都市中で店を開いては、諸国名所図などを売って生計を立てていたそうです。それにしても初めて名を聞く絵師も少なくありません。まさに「あなたの知らないご当地絵師」(チラシより)が目白押しでした。

片山楊谷「猛虎図」(三幅対のうち左幅) 個人蔵 *全期間展示

酒井抱一の兄で、姫路藩主の酒井宗雅の「石楠花に山鳩図」も美しい一枚で、琳派ではなく、南蘋派の作風に近いかもしれません。また長崎の生まれで、鳥取で活動した片山楊谷の「猛虎図」にも驚きました。色の異なる3頭の虎を描いていますが、ともかく体毛を熱心に描いていて、独自の量感がありました。一連の虎の絵は、当時も評判を呼んでいたのか、「楊谷の毛描き」と呼ばれていたそうです。

江戸に生まれ、鳥取藩の御用絵師として活動した沖一蛾の「四季草花図」も、華やかではないでしょうか。朝顔、菊、牡丹、さらに芒などを色鮮やかに描いて、琳派を思わせなくはありません。実際に沖家は江戸の定詰であり、狩野派に学びつつ、南蘋派や抱一などの絵も吸収しては、多様な作品を生み出していきました。

さらに展示は西へ向かい、長崎、さらに鹿児島へと進みました。中国語の通訳として唐人屋敷に出入りし、沈南頻に直接学んだという熊斐ほか、昨年、板橋区立美術館の展覧会でも紹介された長崎版画も目を引きました。ラストは、薩摩藩11代藩主の島津斉彬の描いた「牡丹図」でした。

林十江「蝦蟇図」 東京国立博物館 *全期間展示

構成は地域別で、北から順に絵師を追っていましたが、作家、作品の解説が細かく、出身地や活動の経歴、ないし絵師同士の関係についての知見も得ることが出来ました。文晁らをはじめとする文人らのネットワークは、思いがけないほど広域に渡っていて、各絵師は時に互いに行き来し、学び合っていました。何も個別に活動していたわけではありません。

展示替えの情報です。会期は2期制です。GWを挟み、前後期でいくつかの作品が入れ替わります。

「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」(出品リスト)

前期:4月6日(金)〜5月6日(日)

後期:5月8日(火)〜5月20日(日)

一部の作品はこの限りではありません。詳しくは上記リンク先の出品リストをご覧ください。

美術館前、エントランスの外に、千葉市が3月26日から実証実験としてはじめた、シェアサイクルのステーションが設置されていました。現在、同市内の千葉都心エリアと幕張新都心エリアで運用されています。

ハローサイクリングへの事前登録が必要ですが、千葉駅前の大通りにもステーションがあり、ポートに空きがあれば乗り捨ても可能です。よって千葉駅前と美術館を自転車で行き来することも出来ます。(15分60円)

アクセスにやや難のある千葉市美術館ですが、駅からの徒歩のほかに、まちなか循環バスのC-bus、そしてシェアサイクルと、選択肢が増えました。また美術館から足を伸ばせば、千葉市立郷土博物館や千葉県立中央博物館もあります。自転車で巡るのも楽しいかもしれません。

引き続く所蔵作品展「菱川師宣とその時代展」も優品揃いでした。ともかく質量ともに膨大です。時間と体力に余裕をもってお出かけ下さい。

5月20日まで開催されています。おすすめします。

「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」 千葉市美術館(@ccma_jp)

会期:4月6日(金)~5月20日(日)

休館:5月7日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口よりC-bus(バスのりば16)にて「中央区役所・千葉市美術館前」下車。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」

4/6~5/20

千葉市美術館で開催中の「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」を見てきました。

江戸時代の後期、全国各地には、地域の出身や藩の御用をつとめた、「ご当地絵師」と呼ばれる人々がいました。

その絵師の作品が千葉に集結しました。総勢は80名、作品にして約190点(展示替えあり)で、北は北海道の松前から、西は長崎、南は鹿児島にまで至っていました。中には北斎や応挙らといったビックネームもありましたが、生没年も不詳で、おおよそ現代では広く知られていると言い難い、マニアックな絵師も少なくありませんでした。

絵師めぐりは北からはじまりました。松前藩の12代藩主の五男である蠣崎波響で、同藩の家老を務めていました。とりわけアイヌの酋長を描いた「夷酋列像」で知られ、南蘋派に学び、宋紫石に師事し、応挙らとも交流をしていました。

「楚蓮香図」は中国の伝説の美女がモデルで、蝶を見やる女性の立ち姿を描いていました。アーチ型の眉に、絵師の特徴を見ることも出来るそうです。また「カスべ図」は、今も北海道などで食されるカスべ、すなわちエイがモチーフで、逆さ吊りになって、長い尾を垂らしたカスべを有り体に表現していました。

秋田の角館の生まれの小田野直武の「鷺図」にも目を引かれました。杭と鷺を前景におき、後景を対比的に表していて、鷺の精緻な羽毛は南蘋派風ながら、銅版画的な線も見られ、西洋の描法を取り入れていることも分かりました。また直武に学んだのが、角館の城代であった佐竹義躬でした。「松にこぶし図」では、やはり松の幹と後景を対比させ、空間に奥行きを与えていました。これら一連の作品は、オランダ風であったことから、「秋田蘭画」と称されました。

菅井梅関「梅月図」 仙台市博物館 *全期間展示

仙台に生まれ、14歳で江戸に移り、木挽町狩野家に出入りしては、江戸城の障壁画の制作にも関わった菊田伊州も、興味深いのではないでしょうか。「雨中瀧図」では、滝の白い筋を描き、墨を散らしては滝の周りの茂みなどを表現していました。当時、狩野派は、基本的に文人画派との交流を禁じていましたが、菊田は反いて、谷文晁や酒井抱一と関わっていました。小池曲江、菅井梅関、東東洋らとともに、仙台の四大画家として知られています。

その四大画家の1人の東東洋は登米の出身で、若い頃に京都や長崎などを巡っては、絵を学び、のちに仙台藩の御用絵師として活動しました。「河図図」は、中国の伝説上の竜馬である河図(かと)を描いたもので、当初は藩校の障壁画として制作されました。今は掛軸に改装されています。

小池曲江は塩竈の生まれで、南蘋派に学びました。唐子をあやす福禄寿を描いた「福禄寿三星像」のほか、優美な「孔雀図」、さらに松島の景観を3メートルもの画面に表した「塩竈松島絵巻」からは、いずれも細かな表現を見ることが出来ました。

同じく仙台の根元常南の「旭潮鯨波図」も魅惑的で、洋上で鯨が体を現し、大きく潮を吹き上げていました。白波を立てるグレーの海も美しく、彼方には赤い太陽が見られ、その光が写っているのか、波間も僅かに赤く染まっていました。解説に「ホエールウォッチング」とありましたが、その一言が全てを表しているかもしれません。

関東では、3人の藩主に仕えた水戸藩士、立原杏所の「芦雁図」に目が留まりました。水辺に集う雁の群れを描いた作品で、沼でうずくまっては、飛んだり、また泳ぐ雁の姿を、薄い墨を用い、柔らかい筆触で表現していました。江戸では谷文晁に師事していました。

下野の宇都宮の藩主だった戸田忠翰の「鸚鵡図」も優品で、胡粉を重ね、白い鸚鵡の姿を丁寧に捉えていました。また那須塩原に生まれた高久靄厓の「袋田滝真景図」も緻密で、細かい点描にて、有名な滝の姿を描いていました。池大雅に私淑しては、全国を歩いて、文人画を制作していたそうです。

同じく下野の益子の生まれである小泉斐は、特に鮎のモチーフを得意としていました。「鮎図」では藍色の水の中で泳ぐ数匹の鮎を描いていて、跳ねている魚もいました。那珂川に泳いでいた鮎をモデルにしたのかもしれません。

江戸にも多数の画家が集っていました。その1人が、先の菊田伊州も学んだ狩野栄信で、「家長図」では、青い背景の前に色鮮やかな花鳥を描いていました。また栄信の長男である養信の「鷹狩図屏風」も充実していて、高い地点から鷹狩りをする人々を俯瞰していました。同じ着物をまとう人物が複数に見られることから、異時同図法が取り入れられていて、おそらくは鷹狩りに随行して制作したと言われています。

司馬江漢も江戸の町家の生まれでした。「鉄砲洲富士遠望図」の舞台は、画家の長く住んだ新橋にも近い、築地付近の海辺でした。たくさんの帆船も浮かび、遠方には富士山が姿を見せる一方で、岸では石材に仔犬がじゃれ合っていました。可愛らしい姿ではないでしょうか。

千葉の絵師も登場します。下総国、現在の船橋に生まれた鈴木鵞湖で、「西園雅集図」などが展示されていました。なお鵞湖は子も画家として活動し、孫は洋画家の石井柏亭でした。

名古屋の医家に生まれた中林竹洞の「山水図襖」が充実していました。霞に包まれた山や木立の光景を、襖の4面で表現していて、楼閣こそ見えるものの、人の姿はなく、静けさに包まれていました。中央には水辺が開け、雁の群れが舞っていました。叙情的と言えるかもしれません。

山本梅逸「花卉草虫図」 名古屋市博物館 *展示期間:4/6-5/6

同じく名古屋で彫刻工の息子に生まれた山本梅逸の「花卉草虫図」も力作で、縦長の構図に、四季の草花を溢れんばかりに描いていました。また花の周りには蝶やトンボなどの昆虫の姿も見られ、いずれも写実的であり、「箱庭」(解説より)的な景観を見せていたかもしれません。

また「桜図」は、三幅の軸に、枝垂れや八重桜などの種類の異なる桜を描いていて、中央の八重桜には月の影も見えました。花弁の一枚一枚も細かく、背景に薄い墨が塗られていたのは、やはり夜の光景であるからかもしれません。

田中訥言も名古屋の出身で、有職故実に詳しかったため、古絵巻を模写するなどして活動しました。また松平定信の文化財調査にも抜擢され、「餓鬼草紙」を模して描きました。絵具の剥落までも細かに写していて、高い画力を伺えるのではないでしょうか。

「若竹鶺鴒図」も魅惑的な作品で、銀地の二曲一隻の中央に、青い若竹を描いていました。余白は広く、鶺鴒は上下に展開していて、瀟洒な味わいが感じられるかもしれません。

名古屋までで長くなりました。先を急ぎます。桑名の藩主を務めたのが増山雪斎で、「孔雀図」では、堂々とした羽を広げる孔雀の姿を、金銀に群青を多用して鮮やかに描いていました。また「虫豸図」は、主に昆虫を描いた画帳で、カマキリなどを精緻に写していました。雪斎は虫を好み、写生のための使った虫も、うち捨てることなく、大事に保管していたそうです。

上方では蕭白に惹かれました。それが「渓流図襖」で、右上の岩場から左の水辺へ向けて、滝が落ちていました。蕭白が34歳の頃、播州で描いたとされ、今回、兵庫県内の個人宅より発見されました。つまり新出の作品でもあります。

大阪の松好斎半兵衛は、歌舞伎役者の似顔で人気を博したアマチュアの画家でした。また、鴨川越しに南座方向を俯瞰した、岡田春燈斎の「四條大芝居顔見世霜曙之景」も魅惑的ではないでしょうか。小さな銅版の作品で、細密画ならぬ、細かな線で風景を描いていました。生没年不詳の画家で、京都市中で店を開いては、諸国名所図などを売って生計を立てていたそうです。それにしても初めて名を聞く絵師も少なくありません。まさに「あなたの知らないご当地絵師」(チラシより)が目白押しでした。

片山楊谷「猛虎図」(三幅対のうち左幅) 個人蔵 *全期間展示

酒井抱一の兄で、姫路藩主の酒井宗雅の「石楠花に山鳩図」も美しい一枚で、琳派ではなく、南蘋派の作風に近いかもしれません。また長崎の生まれで、鳥取で活動した片山楊谷の「猛虎図」にも驚きました。色の異なる3頭の虎を描いていますが、ともかく体毛を熱心に描いていて、独自の量感がありました。一連の虎の絵は、当時も評判を呼んでいたのか、「楊谷の毛描き」と呼ばれていたそうです。

江戸に生まれ、鳥取藩の御用絵師として活動した沖一蛾の「四季草花図」も、華やかではないでしょうか。朝顔、菊、牡丹、さらに芒などを色鮮やかに描いて、琳派を思わせなくはありません。実際に沖家は江戸の定詰であり、狩野派に学びつつ、南蘋派や抱一などの絵も吸収しては、多様な作品を生み出していきました。

さらに展示は西へ向かい、長崎、さらに鹿児島へと進みました。中国語の通訳として唐人屋敷に出入りし、沈南頻に直接学んだという熊斐ほか、昨年、板橋区立美術館の展覧会でも紹介された長崎版画も目を引きました。ラストは、薩摩藩11代藩主の島津斉彬の描いた「牡丹図」でした。

林十江「蝦蟇図」 東京国立博物館 *全期間展示

構成は地域別で、北から順に絵師を追っていましたが、作家、作品の解説が細かく、出身地や活動の経歴、ないし絵師同士の関係についての知見も得ることが出来ました。文晁らをはじめとする文人らのネットワークは、思いがけないほど広域に渡っていて、各絵師は時に互いに行き来し、学び合っていました。何も個別に活動していたわけではありません。

展示替えの情報です。会期は2期制です。GWを挟み、前後期でいくつかの作品が入れ替わります。

「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」(出品リスト)

前期:4月6日(金)〜5月6日(日)

後期:5月8日(火)〜5月20日(日)

一部の作品はこの限りではありません。詳しくは上記リンク先の出品リストをご覧ください。

美術館前、エントランスの外に、千葉市が3月26日から実証実験としてはじめた、シェアサイクルのステーションが設置されていました。現在、同市内の千葉都心エリアと幕張新都心エリアで運用されています。

ハローサイクリングへの事前登録が必要ですが、千葉駅前の大通りにもステーションがあり、ポートに空きがあれば乗り捨ても可能です。よって千葉駅前と美術館を自転車で行き来することも出来ます。(15分60円)

アクセスにやや難のある千葉市美術館ですが、駅からの徒歩のほかに、まちなか循環バスのC-bus、そしてシェアサイクルと、選択肢が増えました。また美術館から足を伸ばせば、千葉市立郷土博物館や千葉県立中央博物館もあります。自転車で巡るのも楽しいかもしれません。

引き続く所蔵作品展「菱川師宣とその時代展」も優品揃いでした。ともかく質量ともに膨大です。時間と体力に余裕をもってお出かけ下さい。

本日4/6より「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり-」無事にスタートいたしました。前期(イレギュラー入れ替え数点含みます、ご注意ください!)だけで162点、総勢80人超の絵師を紹介しています。解説なども多く出ていますので、しっかり見ると2時間はかかるでしょうか…。ぜひじっくりご覧ください! pic.twitter.com/OOHsHVh6eM

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) 2018年4月6日

5月20日まで開催されています。おすすめします。

「百花繚乱列島-江戸諸国絵師めぐり」 千葉市美術館(@ccma_jp)

会期:4月6日(金)~5月20日(日)

休館:5月7日(月)。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口よりC-bus(バスのりば16)にて「中央区役所・千葉市美術館前」下車。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )