都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「ルーベンス展―バロックの誕生」 国立西洋美術館

国立西洋美術館

「ルーベンス展―バロックの誕生」

2018/10/16~2019/1/20

国立西洋美術館で開催中の「ルーベンス展―バロックの誕生」を見てきました。

バロック美術を代表する画家、ペーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)は、イタリアに憧れを抱き、同地の作品を研究することで、自らの芸術を発展させました。

そのルーベンスがイタリアへ向かったのは、1600年、時に23歳の頃で、途中、スペイン派遣による中断を除くと、1608年の秋まで滞在しました。そして、最初に滞在したヴェネツィアで北イタリアの美術を摂取し、次いでローマでは、古代彫刻から人体造形を学びました。

「ラオコーン群像の模写素描」は、ヴァチカンのベルヴェデーレの古代彫刻を模写した素描で、群像の彫刻を、チョークやクレヨンなどの細く淡い線で、巧みに捉えていました。ルーベンスは、彫刻を「生きているように描きとらなくてはいけない」と述べていて、ここに早くもルーベンスならではの人体、肉体造形を見ることが出来るかもしれません。

ペーテル・パウル・ルーベンス「セネカの死」 1615/16年 マドリード、プラド美術館

「セネカの死」もローマで目にした古代彫刻を参照していて、殉教者を彷彿させるセネカが、上空を見上げながら、盥の上で絶命する様子を描きました。ともかく目を引くのは、顔面の迫真に満ちた描写で、皮膚の下の肉体に流れる血までも生々しく表現していました。いわゆる工房の手が加わった作品で、顔面のみをルーベンスが制作したと考えられています。

ルーベンスが、生涯で最も影響を受けたのはティツィアーノでした。「毛皮を着た若い女性像」は、ティツィアーノの油彩画の模写で、元の作品を忠実に写した一方、やや肉付きを誇張させ、血の通った生身の女性を描きました。白い肌はもとより、毛皮の細かな質感までが、見事に表現されているのではないでしょうか。

ハイライトは「英雄としての聖人たちー宗教画とバロック」(第3章)にあると言って良いかもしれません。中でも階段下の一室に、「キリスト哀悼」や「法悦のマグダラのマリア」、さらには「聖アンデレの殉教」などの宗教画が並ぶ光景は、まさに圧巻の一言で、思わず息をのんでしまうほどでした。

「キリスト哀悼」は、ルーベンスが1600年代から10年代にかけて取り組んだ主題の1つで、両足を伸ばし、だらりと手を垂らしては絶命したキリストを描きました。キリストの身体はまだ血に染まっているものの、唇は既に色を失っていて、僅かに開いた眼をマリアが閉じようとしていました。ここで印象に深いのは、まるで彫刻を思わせるようなキリストの隆々とした肉体表現で、やはり先のイタリアの古代彫刻の学習成果を思わせてなりませんでした。また右足が突き出ているゆえか、さも足元で見ているような臨場感も得られるのではないでしょうか。悲しみに包まれた人々の感情が、切々と伝わってきました。

法悦により失神し、身体を投げ出したマリアを描いたのが「法悦のマグダラのマリア」で、先の「キリスト哀悼」よりも劇的で、なおかつ力強く表されていました。また「聖アンデレの殉教」は、さらに動きを伴うかのような幻視的な作品で、十字架の上のアンデレが、光とともに昇天する様子を、荒々しいまでの筆致で描きました。ともかく上へ上へと進むような、いわば上昇性を伴った作品で、高さは3メートルにも及び、ルーベンスの最後の宗教画の大作とも言われています。

何気ない肖像画ににも見逃せない作品がありました。それが「カスパー・ショッペの肖像」で、右手を腰のあたりにやってポーズをとった、ドイツの人文学者を細かに描いていました。堂々とした姿でありかつ、強い意志を伴った視線が印象的で、どこかモデルの高い気位が伝わるかのようでした。また左上から差し込む光には、カラヴァッジョ的な明暗も認められていて、ショッペ自身もルーベンスを高く評価していたそうです。

ペーテル・パウル・ルーベンス「パエトンの墜落」 1604/05年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

小画面ながら「パエトンの墜落」も迫力がありました。イタリア滞在中に描かれた作品で、ちょうどユピテルが雷でパエトンを打ち殺し、戦車から真っ逆さまに落ちる光景を表していました。空に光る稲妻が画面を支配する中、人物や馬は複雑に交錯しつつ、落下していて、映画のワンシーンさながらの映像的な表現とも呼べるかもしれません。こうした動きに溢れ、強烈なヴィジョンを生み出すルーベンスの絵画を、17世紀の美術理論家のベッローリは、「絵筆の熱狂」と称しました。確かにルーベンスの絵画には、どこか熱気、ないし活気が感じられないでしょうか。

ペーテル・パウル・ルーベンス「ヴィーナス、マルスとキューピッド」 1635年頃 ロンドン、ダリッジ絵画館

「ヴィーナス、マルスとキュービッド」も魅惑的でした。キュービットに授乳するヴィーナスを描いていて、側には兜を脱いでは、母子の様子を穏やかに見据える恋人のマルスの姿がありました。ヴィーナスは豊満な肉体を露わとしていて、ここにルーベンスは、以前の古代彫刻的な理想美ではなく、生身で自然でかつ官能的な女性像を示しました。

ペーテル・パウル・ルーベンス「エリクトニオスを発見するケプロプスの娘たち」 1615/16年 ウィーン、リヒテンシュタイン伯爵家コレクション

出展はルーベンス画40点を含む、全70点ほどあり、ルーベンスと同時代だけでなく、先行する作品も多数踏まえ、イタリアとの影響関係を丹念に読み込んでいました。このスケールでのルーベンス展は当面望めそうもありません。大変に充足感がありました。

最後に会場内の状況です。実は昨年に既に見てきましたが、年が明けてから再度、出向いて来ました。タイミング良く平日に観覧することが出来、昼過ぎに入館しましたが、思ったよりも賑わっていたものの、特に列もなく、どの作品も最前列で見られました。会期末にしては余裕がありました。

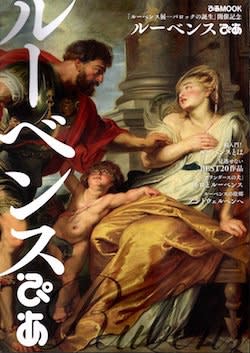

なお本展に際して刊行されたムック本、「ルーベンスぴあ」にコメントを寄稿させていただきました。

「ルーベンスぴあ/ぴあMOOK」

「ルーベンスぴあ/ぴあMOOK」

「ルーベンスぴあ」 ぴあMOOK(はろるど)

私のコメントはともかくも、ルーベンス展について準拠しつつ、画家の画業を分かりやすい形で追っていて、カタログを除けば、一般向けのルーベンス本の決定版と呼んでも良いかもしれません。お手にとってご覧いただければ嬉しいです。

会期も残すところあと1週間となりました。改めてお見逃しなきようおすすめします。

1月20日まで開催されています。

「ルーベンス展―バロックの誕生」(@rubensten2018) 国立西洋美術館(@NMWATokyo)

会期:2018年10月16日(火)~2019年1月20日(日)

休館:月曜日。但し12月24日、1月14日は開館。2018年12月28日(金)~2019年1月1日(火)、1月15日(火)。

時間:9:30~17:30

*毎週金・土曜日は20時まで開館。但し11月17日は17時半まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

「ルーベンス展―バロックの誕生」

2018/10/16~2019/1/20

国立西洋美術館で開催中の「ルーベンス展―バロックの誕生」を見てきました。

バロック美術を代表する画家、ペーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)は、イタリアに憧れを抱き、同地の作品を研究することで、自らの芸術を発展させました。

そのルーベンスがイタリアへ向かったのは、1600年、時に23歳の頃で、途中、スペイン派遣による中断を除くと、1608年の秋まで滞在しました。そして、最初に滞在したヴェネツィアで北イタリアの美術を摂取し、次いでローマでは、古代彫刻から人体造形を学びました。

「ラオコーン群像の模写素描」は、ヴァチカンのベルヴェデーレの古代彫刻を模写した素描で、群像の彫刻を、チョークやクレヨンなどの細く淡い線で、巧みに捉えていました。ルーベンスは、彫刻を「生きているように描きとらなくてはいけない」と述べていて、ここに早くもルーベンスならではの人体、肉体造形を見ることが出来るかもしれません。

ペーテル・パウル・ルーベンス「セネカの死」 1615/16年 マドリード、プラド美術館

「セネカの死」もローマで目にした古代彫刻を参照していて、殉教者を彷彿させるセネカが、上空を見上げながら、盥の上で絶命する様子を描きました。ともかく目を引くのは、顔面の迫真に満ちた描写で、皮膚の下の肉体に流れる血までも生々しく表現していました。いわゆる工房の手が加わった作品で、顔面のみをルーベンスが制作したと考えられています。

ルーベンスが、生涯で最も影響を受けたのはティツィアーノでした。「毛皮を着た若い女性像」は、ティツィアーノの油彩画の模写で、元の作品を忠実に写した一方、やや肉付きを誇張させ、血の通った生身の女性を描きました。白い肌はもとより、毛皮の細かな質感までが、見事に表現されているのではないでしょうか。

ハイライトは「英雄としての聖人たちー宗教画とバロック」(第3章)にあると言って良いかもしれません。中でも階段下の一室に、「キリスト哀悼」や「法悦のマグダラのマリア」、さらには「聖アンデレの殉教」などの宗教画が並ぶ光景は、まさに圧巻の一言で、思わず息をのんでしまうほどでした。

「キリスト哀悼」は、ルーベンスが1600年代から10年代にかけて取り組んだ主題の1つで、両足を伸ばし、だらりと手を垂らしては絶命したキリストを描きました。キリストの身体はまだ血に染まっているものの、唇は既に色を失っていて、僅かに開いた眼をマリアが閉じようとしていました。ここで印象に深いのは、まるで彫刻を思わせるようなキリストの隆々とした肉体表現で、やはり先のイタリアの古代彫刻の学習成果を思わせてなりませんでした。また右足が突き出ているゆえか、さも足元で見ているような臨場感も得られるのではないでしょうか。悲しみに包まれた人々の感情が、切々と伝わってきました。

今回の展覧会で1番最後に出品が決まったルーベンス作品。スペインからの借用。遠い。大きい。額も凄い。どうしようかと悩むこと1年。でもこの部屋にはこの聖アンデレがいなければ!ということで来日が叶いました。今だから言える話。#ルーベンス展 #国立西洋美術館 #年始は2日から pic.twitter.com/uaPf7CkCk0

— ルーベンス展ーバロックの誕生*1/20まで (@rubensten2018) 2018年12月31日

法悦により失神し、身体を投げ出したマリアを描いたのが「法悦のマグダラのマリア」で、先の「キリスト哀悼」よりも劇的で、なおかつ力強く表されていました。また「聖アンデレの殉教」は、さらに動きを伴うかのような幻視的な作品で、十字架の上のアンデレが、光とともに昇天する様子を、荒々しいまでの筆致で描きました。ともかく上へ上へと進むような、いわば上昇性を伴った作品で、高さは3メートルにも及び、ルーベンスの最後の宗教画の大作とも言われています。

何気ない肖像画ににも見逃せない作品がありました。それが「カスパー・ショッペの肖像」で、右手を腰のあたりにやってポーズをとった、ドイツの人文学者を細かに描いていました。堂々とした姿でありかつ、強い意志を伴った視線が印象的で、どこかモデルの高い気位が伝わるかのようでした。また左上から差し込む光には、カラヴァッジョ的な明暗も認められていて、ショッペ自身もルーベンスを高く評価していたそうです。

ペーテル・パウル・ルーベンス「パエトンの墜落」 1604/05年 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

小画面ながら「パエトンの墜落」も迫力がありました。イタリア滞在中に描かれた作品で、ちょうどユピテルが雷でパエトンを打ち殺し、戦車から真っ逆さまに落ちる光景を表していました。空に光る稲妻が画面を支配する中、人物や馬は複雑に交錯しつつ、落下していて、映画のワンシーンさながらの映像的な表現とも呼べるかもしれません。こうした動きに溢れ、強烈なヴィジョンを生み出すルーベンスの絵画を、17世紀の美術理論家のベッローリは、「絵筆の熱狂」と称しました。確かにルーベンスの絵画には、どこか熱気、ないし活気が感じられないでしょうか。

ペーテル・パウル・ルーベンス「ヴィーナス、マルスとキューピッド」 1635年頃 ロンドン、ダリッジ絵画館

「ヴィーナス、マルスとキュービッド」も魅惑的でした。キュービットに授乳するヴィーナスを描いていて、側には兜を脱いでは、母子の様子を穏やかに見据える恋人のマルスの姿がありました。ヴィーナスは豊満な肉体を露わとしていて、ここにルーベンスは、以前の古代彫刻的な理想美ではなく、生身で自然でかつ官能的な女性像を示しました。

ペーテル・パウル・ルーベンス「エリクトニオスを発見するケプロプスの娘たち」 1615/16年 ウィーン、リヒテンシュタイン伯爵家コレクション

出展はルーベンス画40点を含む、全70点ほどあり、ルーベンスと同時代だけでなく、先行する作品も多数踏まえ、イタリアとの影響関係を丹念に読み込んでいました。このスケールでのルーベンス展は当面望めそうもありません。大変に充足感がありました。

最後に会場内の状況です。実は昨年に既に見てきましたが、年が明けてから再度、出向いて来ました。タイミング良く平日に観覧することが出来、昼過ぎに入館しましたが、思ったよりも賑わっていたものの、特に列もなく、どの作品も最前列で見られました。会期末にしては余裕がありました。

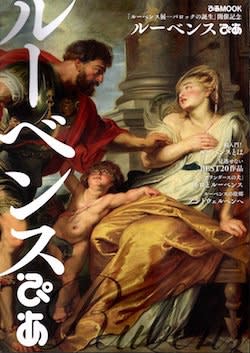

なお本展に際して刊行されたムック本、「ルーベンスぴあ」にコメントを寄稿させていただきました。

「ルーベンスぴあ/ぴあMOOK」

「ルーベンスぴあ/ぴあMOOK」「ルーベンスぴあ」 ぴあMOOK(はろるど)

私のコメントはともかくも、ルーベンス展について準拠しつつ、画家の画業を分かりやすい形で追っていて、カタログを除けば、一般向けのルーベンス本の決定版と呼んでも良いかもしれません。お手にとってご覧いただければ嬉しいです。

会期も残すところあと1週間となりました。改めてお見逃しなきようおすすめします。

1月20日まで開催されています。

「ルーベンス展―バロックの誕生」(@rubensten2018) 国立西洋美術館(@NMWATokyo)

会期:2018年10月16日(火)~2019年1月20日(日)

休館:月曜日。但し12月24日、1月14日は開館。2018年12月28日(金)~2019年1月1日(火)、1月15日(火)。

時間:9:30~17:30

*毎週金・土曜日は20時まで開館。但し11月17日は17時半まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )