都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

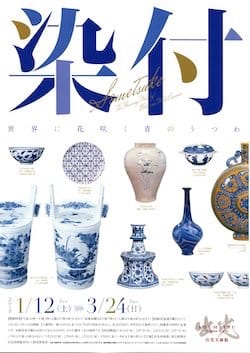

「染付─世界に花咲く青のうつわ」 出光美術館

出光美術館

「染付─世界に花咲く青のうつわ」

2019/1/12~3/24

出光美術館で開催中の「染付─世界に花咲く青のうつわ」を見てきました。

14世紀の中国で興り、17世紀に日本へ伝わった染付は、単に美術品としてだけでなく、「日常的な暮らしのうつわ」(解説より)として、人々に長く使われてきました。

一般的に染付と言えば、伊万里焼などを連想するかもしれませんが、単に日本の染付だけを展示しているわけではありません。

「藍釉金彩文字文タイル」 イラン 17世紀 出光美術館

タイトルの「世界」が重要でした。すなわち中国や日本、朝鮮の東アジアはもちろん、ベトナムなどの東南アジア、さらにはイスラム文化圏やヨーロッパにまで視野に入れ、染付の世界的展開を見定めるべく、各地域のうつわを紹介していました。さらにあわせて染付の「青」から、「青のうつわ」に注目していたのも特徴でした。

はじまりはオリエントの青のうつわでした。1世紀の東地中海地域の「マーブル装飾瓶」は、マーブル文様を描いた青色ガラスで、何とも優美な佇まいを見せていました。そもそも中国で「青花」と呼ばれた染付の完成には、中近東の文化や人々が大きな役割を果たしていたそうです。ともすると西アジアにこそ、染付の青の源流があるのかもしれません。

「青花龍涛文天球瓶」 中国 景徳鎮官窯 明・永楽時代

続くのは、中国の元・明・清の時代の景徳鎮でした。ここで興味深いのは、単に景徳鎮の優品を並べるだけでなく、イランやキプロスなどの器を参照し、形や文様を比較していることでした。さらに同じ中国の作品でも、例えば兎の文様の皿や香炉を並べていて、互いに見比べることが出来ました。

「大清雍正年製」の銘が記された、「青花瓜文鉢」も重要な作品と言えるかもしれません。瓜や歯の文様が広がる鉢ですが、目を凝らすと、随所に丸い滲みがたくさん現れていることが分かりました。しかし既に清の時代には、やきものの技術は完成していて、こうした「失敗」(解説より)は起こり得ません。一体、どういうことなのでしょうか。

結論からすれば、あえて明の時代の作例のような不完全な滲みを作り上げたのだそうです。清は、明という古典に回帰することで、中華としての王朝の正統性を謳ったとしています。実に興味深い指摘でした。

このほか元の時代の「青花牡丹唐草文輪花皿」も大皿も目を引きましたが、こうした大皿を使用する文化は、古来の中国にはなく、西アジアに源を辿ることが出来るそうです。現代の中華料理のスタイルからすると想像すら付きませんが、まさか染付から、中国の食文化にまで踏み込んでいるとは思いませんでした。

「青磁染付秋草文皿」 日本 鍋島藩窯 江戸時代中期 出光美術館

日本の伊万里や鍋島にも優品が少なくありません。「染付草花文樽形瓶」は、木製の祝樽を染付に仕立てた瓶で、草花の文様を精緻に写していました。また格子と花唐草の文様が交差した、「色絵更紗文皿」も典雅な味わいを見せていました。青だけではない、黄色や紅色などの織りなした、色彩のハーモニーも、鍋島の魅惑的と言えるかもしれません。

「白地藍彩犬形把手付水注」 オランダ デルフト窯 18世紀 出光美術館

日本や中国の染付が西洋の陶磁器に与えた影響を考察した、「旅する染付」と題したセクションも面白い展示でした。例えば、中国の清の「青花吉祥文扁壺」、フランスのセーブルの「黄地藍彩吉祥文扁壺」、そしてオランダのデルフトの「白地藍彩吉祥文扁壺」の3点の扁壺を並べていましたが、中国の作品は中心性が強い一方、セーブルやデルフトは周縁にも細かな文様が施されていて、より装飾性が高められていました。

そのほか、日本からの注文品の景徳鎮でも、細かな意匠が変化していることを紹介するなど、各地域で異なった意匠を知ることが出来ました。解説に「伝言ゲーム」とありましたが、世界へと広がった染付は、各地域に根ざしては、土地の文化を吸収していったのかもしれません。

「彩磁六方香爐」 日本 板谷波山 昭和時代前期 出光美術館

染付から広がるうつわの世界的展開を検証した好企画でした。出展も180件超と充実しています。(ごく一部に展示替えあり。)全て出光美術館のコレクションでした。

3月24日まで開催されています。おすすめします。

「染付─世界に花咲く青のうつわ」 出光美術館

会期:2019年1月12日(土)~3月24日(日)

休館:月曜日。但し1月14日、2月11日は開館。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

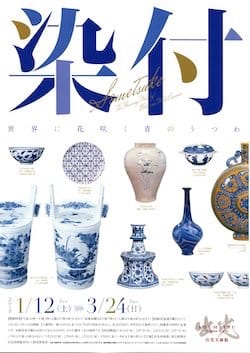

「染付─世界に花咲く青のうつわ」

2019/1/12~3/24

出光美術館で開催中の「染付─世界に花咲く青のうつわ」を見てきました。

14世紀の中国で興り、17世紀に日本へ伝わった染付は、単に美術品としてだけでなく、「日常的な暮らしのうつわ」(解説より)として、人々に長く使われてきました。

一般的に染付と言えば、伊万里焼などを連想するかもしれませんが、単に日本の染付だけを展示しているわけではありません。

「藍釉金彩文字文タイル」 イラン 17世紀 出光美術館

タイトルの「世界」が重要でした。すなわち中国や日本、朝鮮の東アジアはもちろん、ベトナムなどの東南アジア、さらにはイスラム文化圏やヨーロッパにまで視野に入れ、染付の世界的展開を見定めるべく、各地域のうつわを紹介していました。さらにあわせて染付の「青」から、「青のうつわ」に注目していたのも特徴でした。

はじまりはオリエントの青のうつわでした。1世紀の東地中海地域の「マーブル装飾瓶」は、マーブル文様を描いた青色ガラスで、何とも優美な佇まいを見せていました。そもそも中国で「青花」と呼ばれた染付の完成には、中近東の文化や人々が大きな役割を果たしていたそうです。ともすると西アジアにこそ、染付の青の源流があるのかもしれません。

「青花龍涛文天球瓶」 中国 景徳鎮官窯 明・永楽時代

続くのは、中国の元・明・清の時代の景徳鎮でした。ここで興味深いのは、単に景徳鎮の優品を並べるだけでなく、イランやキプロスなどの器を参照し、形や文様を比較していることでした。さらに同じ中国の作品でも、例えば兎の文様の皿や香炉を並べていて、互いに見比べることが出来ました。

「大清雍正年製」の銘が記された、「青花瓜文鉢」も重要な作品と言えるかもしれません。瓜や歯の文様が広がる鉢ですが、目を凝らすと、随所に丸い滲みがたくさん現れていることが分かりました。しかし既に清の時代には、やきものの技術は完成していて、こうした「失敗」(解説より)は起こり得ません。一体、どういうことなのでしょうか。

結論からすれば、あえて明の時代の作例のような不完全な滲みを作り上げたのだそうです。清は、明という古典に回帰することで、中華としての王朝の正統性を謳ったとしています。実に興味深い指摘でした。

このほか元の時代の「青花牡丹唐草文輪花皿」も大皿も目を引きましたが、こうした大皿を使用する文化は、古来の中国にはなく、西アジアに源を辿ることが出来るそうです。現代の中華料理のスタイルからすると想像すら付きませんが、まさか染付から、中国の食文化にまで踏み込んでいるとは思いませんでした。

「青磁染付秋草文皿」 日本 鍋島藩窯 江戸時代中期 出光美術館

日本の伊万里や鍋島にも優品が少なくありません。「染付草花文樽形瓶」は、木製の祝樽を染付に仕立てた瓶で、草花の文様を精緻に写していました。また格子と花唐草の文様が交差した、「色絵更紗文皿」も典雅な味わいを見せていました。青だけではない、黄色や紅色などの織りなした、色彩のハーモニーも、鍋島の魅惑的と言えるかもしれません。

「白地藍彩犬形把手付水注」 オランダ デルフト窯 18世紀 出光美術館

日本や中国の染付が西洋の陶磁器に与えた影響を考察した、「旅する染付」と題したセクションも面白い展示でした。例えば、中国の清の「青花吉祥文扁壺」、フランスのセーブルの「黄地藍彩吉祥文扁壺」、そしてオランダのデルフトの「白地藍彩吉祥文扁壺」の3点の扁壺を並べていましたが、中国の作品は中心性が強い一方、セーブルやデルフトは周縁にも細かな文様が施されていて、より装飾性が高められていました。

そのほか、日本からの注文品の景徳鎮でも、細かな意匠が変化していることを紹介するなど、各地域で異なった意匠を知ることが出来ました。解説に「伝言ゲーム」とありましたが、世界へと広がった染付は、各地域に根ざしては、土地の文化を吸収していったのかもしれません。

「彩磁六方香爐」 日本 板谷波山 昭和時代前期 出光美術館

染付から広がるうつわの世界的展開を検証した好企画でした。出展も180件超と充実しています。(ごく一部に展示替えあり。)全て出光美術館のコレクションでした。

【展覧会情報】陶磁器の展覧会が都内で開催。戸栗美術館では本日1/8より「初期伊万里 大陸への憧憬展」https://t.co/YW6odXA1Tzが、出光美術館では1/12より「染付 世界に花咲く青のうつわ」展https://t.co/C9QUc8GJLfが開催。いずれも器における青の美しさが鑑賞できる展覧会です。 pic.twitter.com/cepAXTvD5d

— 太田記念美術館 (@ukiyoeota) 2019年1月8日

3月24日まで開催されています。おすすめします。

「染付─世界に花咲く青のうつわ」 出光美術館

会期:2019年1月12日(土)~3月24日(日)

休館:月曜日。但し1月14日、2月11日は開館。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜日は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )