都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」 東京国立博物館

東京国立博物館

「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」

1/2~1/27

東京国立博物館で開催中の「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」を見て来ました。

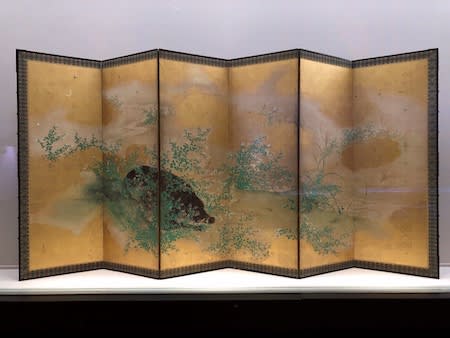

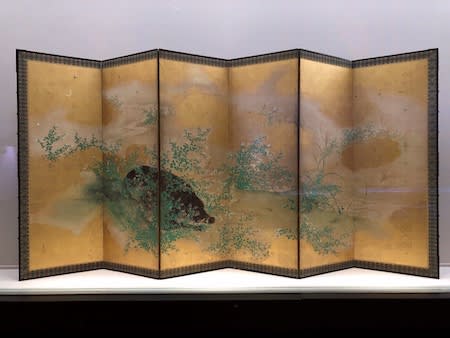

「曽我仇討図屏風」(右隻) 筆者不詳 江戸時代・17世紀 個人蔵

古くから人の身近にあった動物ゆえに、干支の「亥」に因む作品は少なくないと思いきや、意外と数が多いわけではありません。そのような中、まず目を引くのが、「曽我仇討図屏風」で、鹿や熊などの動物に交え、猪突猛進ならぬ、人に追われては、勢いよく飛び出する猪などを描いていました。

「曽我仇討図屏風」(右隻・部分) 筆者不詳 江戸時代・17世紀 個人蔵

新田四郎が猪の尾を手で束ね、刀を振り下ろす場面は、臨場感に溢れていて、動物の描写も写実的でした。江戸初期の作品で、作者は不詳なものの、岩佐又兵衛に関した絵師が制作したと考えられています。

「猪図」 岸連山筆 江戸時代・19世紀

岸連山の「猪図」は、疾走する猪を躍動感のある表現で描いていて、とりわけ体を覆う体毛を勢いのある筆で示していました。猪の眼光は鋭く、両脚とも飛び跳ねるようで、獲物を狙っては、一目散に進む姿を表しているのかもしれません。

「萩野猪図屏風」 望月玉泉筆 江戸~明治時代・19世紀

一転して臥して眠る猪を表したのが、望月玉泉の「萩野猪図屏風」で、猪は萩の生い茂る野の中、岩陰に身を隠しながら、実に気持ちよさそうに眠りこけていました。こうした眠る猪こと「臥猪」は、亥年を賀ぐ意味をこめ、「富寿亥」と表記され、いわゆる吉祥主題の作品として尊ばれました。

「富士の巻狩」 結城正明筆 明治30(1897)年 個人蔵

結城正明の「富士の巻狩」も個性的ではないでしょうか。富士山の裾野にて行われた巻狩りを描いていて、人々や動物と富士山の大きさが歪でもあり、なんとも不思議な景観を見せていました。結城正明は、幕末から明治に活動した日本画家、ないし銅版画家で、全体の陰影のある表現は、ともすると銅版画の描法に由来するのかもしれません。

「浮世七ツ目合・巳亥」 喜多川歌麿筆 江戸時代・19世紀

一風変わっていたのが、喜多川歌麿の「浮世七ツ目合・巳亥」で、団扇を持って座る女性へ、どこか嬉しそうに蛇の玩具を差し出す人物を描いていました。なにせ蛇が目立っていて、すぐには猪の姿を確認出来ないかもしれませんが、目を凝らすと、扇子の中に猪が描きこまれていることが分かりました。これは、ある干支と、そこから数えて7つ目の干支を組み合わせると幸福を招くとする風習を表したもので、歌麿は、干支の絵や玩具を合わせた6枚の揃いで制作しました。

「仏画図集」 江戸時代・17世紀

宗教美術にも猪が登場していました。その一例が、各地の寺院の仏像や仏画を写した「仏画図集」で、猪の上に乗っては矢を構える摩利支天の姿を描いてました。摩利支天は、主に武士の間で信仰を集めた神で、蓄財や勝利を司るとされています。

「灰陶豚」 中国 前漢時代・前2~前1世紀

そもそも猪は豚を家畜化した動物で、中国では豚に相当し、漢時代には豚の飼育が一般化していました。前漢時代の「灰陶豚」は、鼻を地面につけて立つ豚を象っていて、墓に納める副葬品として用いられました。中国の品では、このほかに、淡彩で仕上げた唐の時代の陶器、「褐釉豚」も目を引きました。

「野猪」 石川光明作 大正元(1912)年

石川光明の「野猪」に魅せられました。つぶらな瞳を前に向けては、愛らしく前足を出して座る猪を木彫で表現していて、豊かな毛並みのみならず、蹄なども実に細かく彫り出していました。明治時代の彫刻家である石川光明は、牙彫の技法も習得し、国内で近代彫刻の発展に尽力するほか、シカゴやパリの万国博覧会でも作品が評価されるなどして活動しました。

重要文化財「色絵月梅図茶壺」 仁清作 江戸時代・17世紀

このほか、「亥」関連の品以外にも、新春特別公開として、仁清の「色絵月梅図茶壺」や、「片輪車蒔絵螺鈿手箱」なども出展されていました。既に国宝「松林図屏風」の展示をはじめ、いけばなや獅子舞の演舞等のイベントは全て終了しましたが、お正月気分を味わうには不足ないかもしれません。

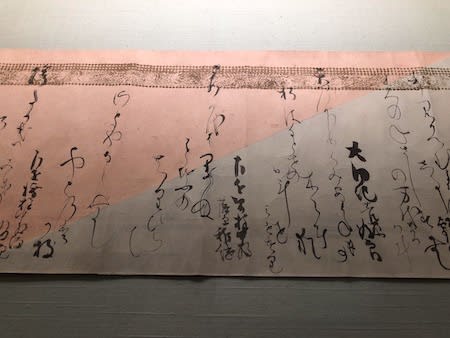

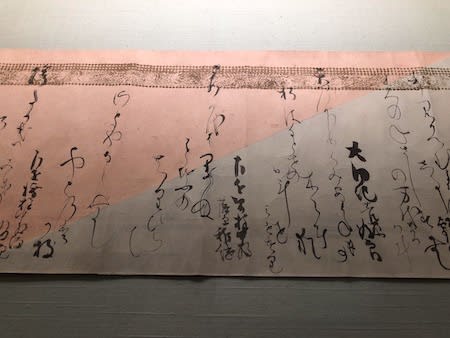

「聚楽第行幸和歌巻」 烏丸光広筆 江戸時代・17世紀

さて東博の「博物館で初もうで」も今年で16年目を迎えました。私自身、毎年、三が日に出向くのを常としていましたが、諸々と予定が重なり、遅れに遅れ、20日にようやく行くことが出来ました。とはいえ、平成館で「顔真卿 王羲之を超えた名筆」もはじまり、館内はそれなりの人出で賑わっていました。

特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」 平成館・特別展示室

会期:2019年1月16日(水)~2月24日(日)

なおその「顔真卿 王羲之を超えた名筆」ですが、台北の故宮博物院より、「奇跡の来日」(チラシより)とされる「祭姪文稿」がやって来ているからか、早々から混み合っています。

「紀泰山銘」 唐玄宗筆 中国 唐時代・開元14(726)年 東京国立博物館 *「顔真卿 王羲之を超えた名筆」会場より。本作のみ撮影可。

入場のための規制こそないものの、「祭姪文稿」の観覧に際しては、会期早々より土日で60分から80分もの待ち時間が発生しました。私が出かけた20日も、昼間の段階で60分待ちでした。

今のところ、平日は10分程度の待ち時間で見られるようです。混雑状況については、「顔真卿 王羲之を超えた名筆」(@ganshinkei2019)の公式アカウントをご参照下さい。

「博物館に初もうで イノシシ 勢いのある年に」は1月27日まで開催されています。

「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:2019年1月2日(水)~1月27日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。

*但し1月14日(月・祝)は開館し、翌15日(火)は休館。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」のチケットで観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」

1/2~1/27

東京国立博物館で開催中の「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」を見て来ました。

「曽我仇討図屏風」(右隻) 筆者不詳 江戸時代・17世紀 個人蔵

古くから人の身近にあった動物ゆえに、干支の「亥」に因む作品は少なくないと思いきや、意外と数が多いわけではありません。そのような中、まず目を引くのが、「曽我仇討図屏風」で、鹿や熊などの動物に交え、猪突猛進ならぬ、人に追われては、勢いよく飛び出する猪などを描いていました。

「曽我仇討図屏風」(右隻・部分) 筆者不詳 江戸時代・17世紀 個人蔵

新田四郎が猪の尾を手で束ね、刀を振り下ろす場面は、臨場感に溢れていて、動物の描写も写実的でした。江戸初期の作品で、作者は不詳なものの、岩佐又兵衛に関した絵師が制作したと考えられています。

「猪図」 岸連山筆 江戸時代・19世紀

岸連山の「猪図」は、疾走する猪を躍動感のある表現で描いていて、とりわけ体を覆う体毛を勢いのある筆で示していました。猪の眼光は鋭く、両脚とも飛び跳ねるようで、獲物を狙っては、一目散に進む姿を表しているのかもしれません。

「萩野猪図屏風」 望月玉泉筆 江戸~明治時代・19世紀

一転して臥して眠る猪を表したのが、望月玉泉の「萩野猪図屏風」で、猪は萩の生い茂る野の中、岩陰に身を隠しながら、実に気持ちよさそうに眠りこけていました。こうした眠る猪こと「臥猪」は、亥年を賀ぐ意味をこめ、「富寿亥」と表記され、いわゆる吉祥主題の作品として尊ばれました。

「富士の巻狩」 結城正明筆 明治30(1897)年 個人蔵

結城正明の「富士の巻狩」も個性的ではないでしょうか。富士山の裾野にて行われた巻狩りを描いていて、人々や動物と富士山の大きさが歪でもあり、なんとも不思議な景観を見せていました。結城正明は、幕末から明治に活動した日本画家、ないし銅版画家で、全体の陰影のある表現は、ともすると銅版画の描法に由来するのかもしれません。

「浮世七ツ目合・巳亥」 喜多川歌麿筆 江戸時代・19世紀

一風変わっていたのが、喜多川歌麿の「浮世七ツ目合・巳亥」で、団扇を持って座る女性へ、どこか嬉しそうに蛇の玩具を差し出す人物を描いていました。なにせ蛇が目立っていて、すぐには猪の姿を確認出来ないかもしれませんが、目を凝らすと、扇子の中に猪が描きこまれていることが分かりました。これは、ある干支と、そこから数えて7つ目の干支を組み合わせると幸福を招くとする風習を表したもので、歌麿は、干支の絵や玩具を合わせた6枚の揃いで制作しました。

「仏画図集」 江戸時代・17世紀

宗教美術にも猪が登場していました。その一例が、各地の寺院の仏像や仏画を写した「仏画図集」で、猪の上に乗っては矢を構える摩利支天の姿を描いてました。摩利支天は、主に武士の間で信仰を集めた神で、蓄財や勝利を司るとされています。

「灰陶豚」 中国 前漢時代・前2~前1世紀

そもそも猪は豚を家畜化した動物で、中国では豚に相当し、漢時代には豚の飼育が一般化していました。前漢時代の「灰陶豚」は、鼻を地面につけて立つ豚を象っていて、墓に納める副葬品として用いられました。中国の品では、このほかに、淡彩で仕上げた唐の時代の陶器、「褐釉豚」も目を引きました。

「野猪」 石川光明作 大正元(1912)年

石川光明の「野猪」に魅せられました。つぶらな瞳を前に向けては、愛らしく前足を出して座る猪を木彫で表現していて、豊かな毛並みのみならず、蹄なども実に細かく彫り出していました。明治時代の彫刻家である石川光明は、牙彫の技法も習得し、国内で近代彫刻の発展に尽力するほか、シカゴやパリの万国博覧会でも作品が評価されるなどして活動しました。

重要文化財「色絵月梅図茶壺」 仁清作 江戸時代・17世紀

このほか、「亥」関連の品以外にも、新春特別公開として、仁清の「色絵月梅図茶壺」や、「片輪車蒔絵螺鈿手箱」なども出展されていました。既に国宝「松林図屏風」の展示をはじめ、いけばなや獅子舞の演舞等のイベントは全て終了しましたが、お正月気分を味わうには不足ないかもしれません。

「聚楽第行幸和歌巻」 烏丸光広筆 江戸時代・17世紀

さて東博の「博物館で初もうで」も今年で16年目を迎えました。私自身、毎年、三が日に出向くのを常としていましたが、諸々と予定が重なり、遅れに遅れ、20日にようやく行くことが出来ました。とはいえ、平成館で「顔真卿 王羲之を超えた名筆」もはじまり、館内はそれなりの人出で賑わっていました。

特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」 平成館・特別展示室

会期:2019年1月16日(水)~2月24日(日)

なおその「顔真卿 王羲之を超えた名筆」ですが、台北の故宮博物院より、「奇跡の来日」(チラシより)とされる「祭姪文稿」がやって来ているからか、早々から混み合っています。

「紀泰山銘」 唐玄宗筆 中国 唐時代・開元14(726)年 東京国立博物館 *「顔真卿 王羲之を超えた名筆」会場より。本作のみ撮影可。

入場のための規制こそないものの、「祭姪文稿」の観覧に際しては、会期早々より土日で60分から80分もの待ち時間が発生しました。私が出かけた20日も、昼間の段階で60分待ちでした。

今のところ、平日は10分程度の待ち時間で見られるようです。混雑状況については、「顔真卿 王羲之を超えた名筆」(@ganshinkei2019)の公式アカウントをご参照下さい。

【本館特別4室】国宝「 #松林図 屛風」を見逃した!という方に朗報!? 高精細複製品を、映像インスタレーションとともに2月3日までご覧いただけます。うつろいゆく晩冬の松林の情景を、畳でゆったりお楽しみください。 pic.twitter.com/AFJhBzMQP1

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2019年1月18日

「博物館に初もうで イノシシ 勢いのある年に」は1月27日まで開催されています。

「博物館に初もうで2019 イノシシ 勢いのある年に」 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:2019年1月2日(水)~1月27日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。

*但し1月14日(月・祝)は開館し、翌15日(火)は休館。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*特別展「顔真卿 王羲之を超えた名筆」のチケットで観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )