今日は、珍しくYouTubeを視聴。

見始めるとキリがないので、なるべく見ないようにしている。

fbで、パナソニック汐留美術館で開催中のフランク・フロイド・ライト展についての、企画者による講義が見れることを知った。

何と、便利な世の中になったものだ。

まだ、展覧会には行けてないが、これで、準備万端。

講義の全体像を御理解いただくために、章立てを。

・モダン誕生 シカゴ―東京、浮世絵展世界観

・輝ける眉からの眺望

・進歩主義教育の環境を作る

・交差する世界に建つ帝国ホテル

・ミクロ/マクロのダイナミックな振れ幅

・上昇する建築と環境の向上

・多様な文化との邂逅

まさに、フランク・フロイド・ライトの思想・業績を俯瞰するトータルな内容だった。

私が、フランク・フロイド・ライトの名を初めて知ったのは、たぶん学生時代に行った明治村の帝国ホテルのフロントの建築を見た時。

当時まだ、移築途上だったのか、いまいちだったイメージはあったが、記憶には残った。

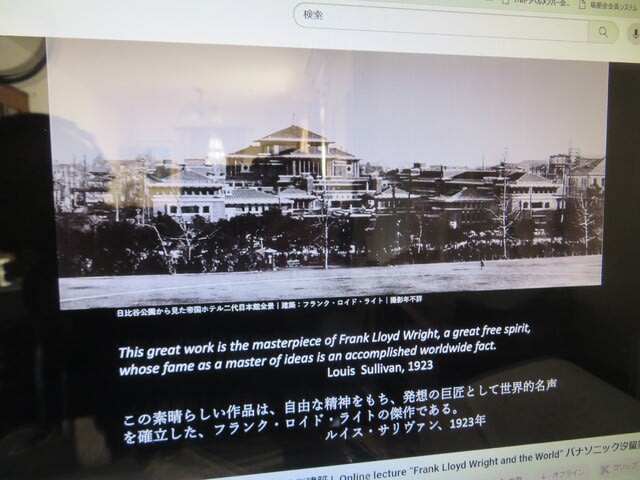

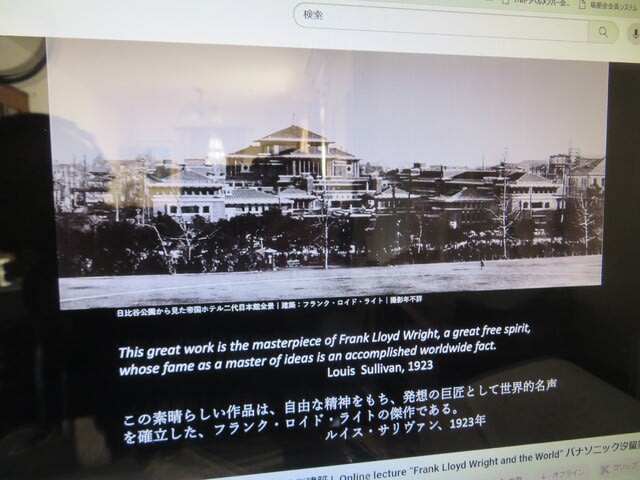

できた当時、回りはこんな感じだったというから、いかに時代を超えた壮大な建築であったかがわかる。

関東大震災に耐えたということでも、フランク・フロイド・ライトの名声を高めた。

フランク・フロイド・ライトが日本に興味が強かったことは知っていたが、1905年に7週間かけて、日本を周ったのだという。

そこで、日本の文化が自然に溶け込んでいる様子に感動し、その後の彼の作品に大きな影響を及ぼした。

浮世絵のコレクター、教師、ディーラーとしても有名で、自らシカゴ美術館で、浮世展を開いたのだという。

その際、展示室のデザインや、額なども手作りで、浮世絵を鑑賞するのに最適な展示にとことんこだわった。

自ら醍醐寺を撮った写真。

今と全く変わらない世界があった。

アメリカは、特に歴史が短いので、感動したということもあったかもしれない。

気づかなかったのだが、シカゴ大火は、1871年のことで、その再建は、明治維新後の日本の街作りと同時期だった。

フランク・フロイド・ライトはそのつながり・対比に大きな関心を持った。

もう一つイタリアのフィエーゾレという街にも、大きな関心を持ち、彼の作品に大きな影響を与えた。

私は、シカゴ駐在時代、オーク・パークにある彼の建築ツアーに参加したことがあり、そのツアーで回ったと思われる(細かな記憶はない)家の紹介もあった。

初期の作品が多く見れるツアーだった。

プレイリースタイルといい、アメリカの大平原にふさわしい、平屋で、横の線を強調したデザインが多かった。

土地さえあれば、多くの日本人もあこがれるデザインだろう。

Unity Temple は、間違いなく訪れたが、中のデザインが、日本の歌舞伎小屋の浮世絵の影響を受けていたとは知らなかった。

確かに似ている。

外から玄関が見えないようになっているのも、プレイリースタイルの特徴だ。

たぶん、風が直接家に入らないような工夫だろう。

ならず者から身を守る知恵だったかもしれない。

そして、タリアセン。

ここも、シカゴ駐在時代に行った。

ウィスコンシン州だから、ちょっとしたドライブにはなったけど。

このような当時の写真が展示されていたことも覚えている。

家族の悲劇の舞台にもなってしまったが、そのことについての、言及はなかった。

これは、ひばりが丘の自由学園。

行ったことはないが、日本にも数軒、フランク・フロイド・ライトの作品が残っている。

ボロブドゥール、コロッセオなど、古代建築の影響も受けた。

自ら撮った帝国ホテルの写真。

浮世絵を意識したトリミングであることがわかる。

家具や、食器などにも、ミクロにも気を配った。

一つ一つが芸術的だ。

これは、帝国ホテルのためにデザインした煉瓦。

煉瓦建築の耐久性を高めるため、鉄筋を入れた煉瓦建築手法を取り入れた。

水平方向を強調したデザインが、フランク・フロイド・ライトの建築の特徴と思っていたら、垂直方向にも力を入れていたことを知った。

この高層ビルも彼のデザイン。

デザインも、高さも、デュバイのブルジュ・ハリファに似ているような気がする。

彼のデザイン後、50年後に実現したということか。

帝国ホテルは現在建て替え中だが、できるのは、10年以上先。

新デザインは、フランク・フロイド・ライトの思想を受け継いでいるようにも見える。

ジョンソン・ワックス本社もウィスコンシン州の建物。

奇抜な柱の耐震性を証明するため、公開実験を行った話は有名だ。

タリアセン時代のフランク・フロイド・ライト。

弟子には、日本人の土浦夫妻も。

フランク・フロイド・ライトの思想を受け継いだプロジェクトは、今にも受け継がれている。

日本にも深い縁のあったフランク・フロイド・ライト。

面白かった。