山中教授も玉川さんもミスる陽性率、原因は東京都にあります。

山中教授のホームページからです。

世界的頭脳でも難渋する東京都の陽性率問題。

以下は転載です。

本当にややこしいです。

ーーーーーー

4月26日の下記の記事で東京のPCR検査陽性率が約40%であるという厚労省のデータを紹介しました。

その後、厚労省の陽性率(陽性人数/検査人数)の分母には健康保険適用の件数が含まれていないので、陽性率が高くなっていると指摘を頂きました。

私は、分子の陽性人数からも健康保険適用分は除外されているに違いないと思い込み、この陽性率を紹介しましたが、データを確認すると除外されていないことがわかりました。

ご指摘の通り、厚労省の発表している東京の陽性率は真の値より高くなっていると思われます。再び、お詫びして訂正いたします。

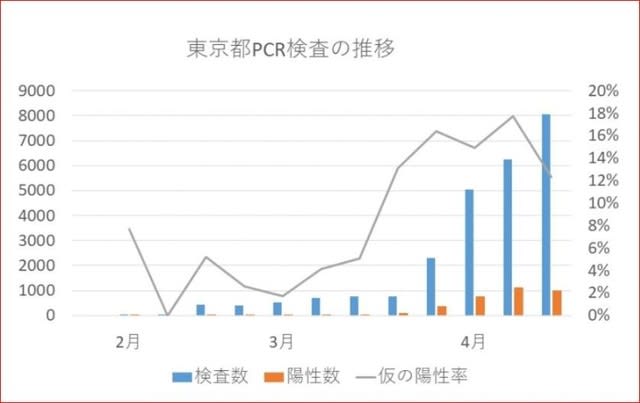

公表されている検査陽性者数と、保険適用分も入れた検査件数が公表されている4月22日までのデータから、1週間ごとの仮の陽性率を自分で計算してみました (図1)。

仮とする理由はこの後に説明します。

検査数が徐々に増加し、仮の陽性率は18%近くまで上昇していましたが、直近(4月16日から22日まで)では12%程度まで減少しているように見えます。

多くの方の外出自粛の効果が出ていると期待したいです。

ただ、厚労省の公表データとは逆に、この仮の陽性率は、真の陽性率より間違いなく小さな値となっています。

検査件数には、同じ人に複数回、検査した件数も含まれているからです。

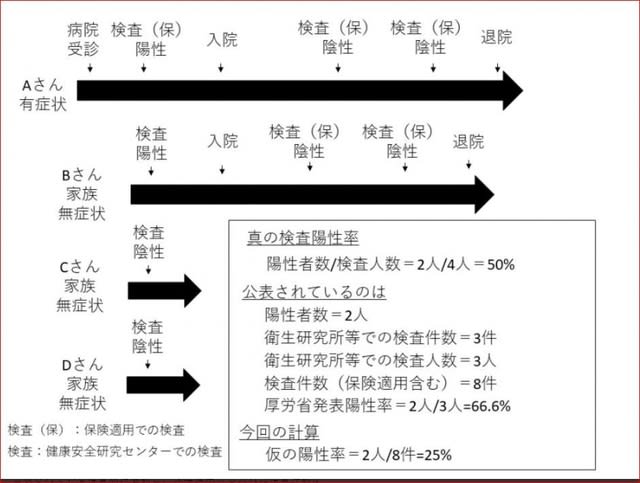

図2のようなモデルケースで考察しました。

Aさんが発熱・咳で病院を受診し、医師の判断でPCR検査(保険適用)で陽性になったとします。

この患者さんは入院し、症状は回復しましたが、退院できるのは2回連続でPCRが陰性になってからです(これも保険適用)。

Aさんには家族が3名おられ、保健所の指示で健康安全研究センターで検査を受け、Bさんのみが陽性となり入院したとします。

やはり退院は陰性が2回続いてからです(保険適用)。

残りのCさんとDさんは、健康安全研究センターの検査で陰性だったとします。

この例で、真の検査陽性率は、陽性人数(2人)/検査人数(4人)で、50%となります。

しかし、保険適用分の検査については検査件数のみが公表されており、検査人数は公表されていません。

したがって仮の陽性率の計算では陽性人数(2人)/検査件数(8件)で25%となり、真の陽性率より小さくなることがわかります。

厚労省の発表している陽性率は、陽性人数(2人)/健康安全研究センターでの検査人数(3人)で66.7%と真の陽性率より高くなることになります。

PCR検査は、新たな感染者を同定する検査と、感染した人の陰性化を調べるための検査の2種類があります。

感染者が増加するに従い、後者の検査が増えていることが予想されます。

真の陽性率を知るためには、新たな感染者を同定するための検査がどれくらい行われているかを知る必要があります。

厚労省の発表している都道府県別PCR検査に関するデータから4月24日から27日まで4日間の東京での陽性率を計算してみると、

28.0%(陽性者数375名、保険適用外の検査人数1341名)です。

したがって真の陽性率は12%と28%の間となります(日はずれていますが)。

一方、大阪府での4月24日から27日までの陽性率を厚生省のデータから計算すると10.2%(陽性者数106名、検査人数1034名)でした。

大阪では保険適用の有無は区別していないようです。

また重複した検査は除外しているとされています。

したがって大阪の真の陽性率は10%程度と考えられます。

図1 東京におけるPCR検査の推移

図2 モデルケース

転載終わります。

再三書きますが、東京都はデータをしっかり出してください。

皆さんが誤解しないようなデータを。

お読みいただきありがとうございました。

※記録にとどめておくために転載させていただきました。