打ち合わせで夕方に池袋へ行きました。

仕事が終わって駅前をぶらついていると、公会堂の前で満開の桜が目に飛び込んできました。あまり気付かなかったのですが、もう開花どころか平均で五分咲き以上の開花率のようです。

公会堂の前の公園にも太い桜の木があって、行き交う人たちの目を楽しませていました。

ついつい嬉しくなって近くの居酒屋で一杯。今年最初の花見酒というところです。こんな日は飲まずにはいられません。普段は理由もなく飲む私ですが、今日は花見という立派な理由があるというものです。

この調子では、この週末が一番の見頃で、来週末になるともう散っていそうな勢い。この週末に花見の名所を駆けめぐるとしましょうか。

気もそぞろな季節です。

仕事が終わって駅前をぶらついていると、公会堂の前で満開の桜が目に飛び込んできました。あまり気付かなかったのですが、もう開花どころか平均で五分咲き以上の開花率のようです。

公会堂の前の公園にも太い桜の木があって、行き交う人たちの目を楽しませていました。

ついつい嬉しくなって近くの居酒屋で一杯。今年最初の花見酒というところです。こんな日は飲まずにはいられません。普段は理由もなく飲む私ですが、今日は花見という立派な理由があるというものです。

この調子では、この週末が一番の見頃で、来週末になるともう散っていそうな勢い。この週末に花見の名所を駆けめぐるとしましょうか。

気もそぞろな季節です。

昨日に続いて暖かい一日となりました。

こんな日は自転車を持ちだして東京ツーリングです。今日は新宿区内をぐるりと巡りました。新宿区にも変わった神社が結構あるのです。

まずは新宿歌舞伎町の北のはずれにある稲荷鬼王(いなりきおう)神社へお参り。ここは読んで字のごとく、神社の中になんと「鬼」という言葉が使われていて珍しいのです。

その由緒は江戸時代初期に稲荷神社が建てられ、約百年後の江戸時代中期にある百姓が紀州熊野で病気になったときに平癒した感謝から鬼王権現を勧請し、さらに百年後にこの二柱を合祀して稲荷鬼王神社が誕生した、ということなのだそう。

しかし現在紀州熊野にも鬼王権現という神社はないため、鬼の名が付く神社は全国でもここだけとか。ここでの「鬼」は神や力のパワー象徴であり、悪いという性格を帯びた意味は含まれていないのです。

ですからこちらでは節分の豆まきの時にも「福は内、鬼は内」と唱えるのだそうですよ。これまた珍しいですね。

こちらの稲荷鬼王神社には境内に水琴窟(すいきんくつ)が二つも設置してあります。水琴窟とは、地中に大きな瓶を逆さまに据えて、そこに上から水のしたたりが落ちるようにしかけてあるもので、水滴がおちる「ぽちゃん」という音が瓶の中で反響して透明感のある音が楽しめるという仕掛けです。

ひしゃくで水を水の落ち口に注ぐと音が聞こえるのですが、張り紙には「一度にたくさんの水をかけては無粋です」とありました。やんわりと注意を促すのに「無粋です」と言う当たりが粋じゃありませんか。

竹筒から聞こえる音はとっても粋でした。

※ ※ ※ ※

さてお次は皆中稲荷(かいちゅういなり)神社です。

こちらは、天文二(1533)年九月に武蔵の国躑躅ヶ丘(つつじがおか=今の新宿区百人町)に稲荷の大神が出現し、九月二十七日に稲荷の大神を神社に奉斎という口碑伝承による社伝が残っているのだとか。このとき以来、この稲荷神社は新宿の枢要な神社としての地位を与えられ地域を見守ってきました。

時代は下って徳川時代の寛永年間(1624~1643)に、鉄炮組百人隊をこの地に駐屯させ、土地の名前も百人町と名付けられるようになりました。

そんな当時、鉄炮組与力が射撃の研究に精魂を傾けていましたがなかなか鉄炮の弾が当たらず苦心していたのですが、ある夜夢枕に稲荷之大神が現れて霊府を示されました。

翌朝不可解なままお参りを済ませてから射撃を試みたところ、これが百発百中、見事な進境に驚いたとのこと。これを目の当たりに見た旗本の士たちも競って霊府を受け射撃を試みたところ、これがまたことごとく的中したと伝えられています。

この話が近在に伝わり、世人はこの神社を「皆中(みなあた)る」の稲荷と称するようになり、以後「皆中稲荷神社」と呼ばれるようになったとのことです。

※ ※ ※ ※

今でも警察官や自衛隊など射撃を生業とする方の参拝は後を絶たず、中にはお参りをして射撃の大会で優勝をしたと報告に来る関係者もいたとか。

また「あたる」ということから、宝くじや賭け事などに願い事をする参詣者も多く訪れるとのことです。

境内の中には新宿区の保存樹木が多いうえに、躑躅などの鉢花も沢山置かれていて、大都会のちょっとした緑のオアシスになっています。都会の緑の拠点としては目立たないけれど神社は結構大きな貢献をしているはず。大切にしたいですね。

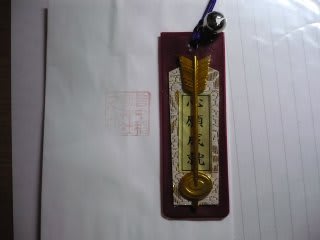

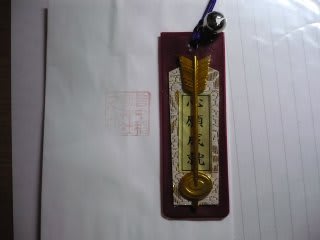

お守りは的に当たる矢を象ったもので、ありがたく買い求めました。宝くじと一緒にしまっておくことにします。

こんな日は自転車を持ちだして東京ツーリングです。今日は新宿区内をぐるりと巡りました。新宿区にも変わった神社が結構あるのです。

まずは新宿歌舞伎町の北のはずれにある稲荷鬼王(いなりきおう)神社へお参り。ここは読んで字のごとく、神社の中になんと「鬼」という言葉が使われていて珍しいのです。

その由緒は江戸時代初期に稲荷神社が建てられ、約百年後の江戸時代中期にある百姓が紀州熊野で病気になったときに平癒した感謝から鬼王権現を勧請し、さらに百年後にこの二柱を合祀して稲荷鬼王神社が誕生した、ということなのだそう。

しかし現在紀州熊野にも鬼王権現という神社はないため、鬼の名が付く神社は全国でもここだけとか。ここでの「鬼」は神や力のパワー象徴であり、悪いという性格を帯びた意味は含まれていないのです。

ですからこちらでは節分の豆まきの時にも「福は内、鬼は内」と唱えるのだそうですよ。これまた珍しいですね。

こちらの稲荷鬼王神社には境内に水琴窟(すいきんくつ)が二つも設置してあります。水琴窟とは、地中に大きな瓶を逆さまに据えて、そこに上から水のしたたりが落ちるようにしかけてあるもので、水滴がおちる「ぽちゃん」という音が瓶の中で反響して透明感のある音が楽しめるという仕掛けです。

ひしゃくで水を水の落ち口に注ぐと音が聞こえるのですが、張り紙には「一度にたくさんの水をかけては無粋です」とありました。やんわりと注意を促すのに「無粋です」と言う当たりが粋じゃありませんか。

竹筒から聞こえる音はとっても粋でした。

※ ※ ※ ※

さてお次は皆中稲荷(かいちゅういなり)神社です。

こちらは、天文二(1533)年九月に武蔵の国躑躅ヶ丘(つつじがおか=今の新宿区百人町)に稲荷の大神が出現し、九月二十七日に稲荷の大神を神社に奉斎という口碑伝承による社伝が残っているのだとか。このとき以来、この稲荷神社は新宿の枢要な神社としての地位を与えられ地域を見守ってきました。

時代は下って徳川時代の寛永年間(1624~1643)に、鉄炮組百人隊をこの地に駐屯させ、土地の名前も百人町と名付けられるようになりました。

そんな当時、鉄炮組与力が射撃の研究に精魂を傾けていましたがなかなか鉄炮の弾が当たらず苦心していたのですが、ある夜夢枕に稲荷之大神が現れて霊府を示されました。

翌朝不可解なままお参りを済ませてから射撃を試みたところ、これが百発百中、見事な進境に驚いたとのこと。これを目の当たりに見た旗本の士たちも競って霊府を受け射撃を試みたところ、これがまたことごとく的中したと伝えられています。

この話が近在に伝わり、世人はこの神社を「皆中(みなあた)る」の稲荷と称するようになり、以後「皆中稲荷神社」と呼ばれるようになったとのことです。

※ ※ ※ ※

今でも警察官や自衛隊など射撃を生業とする方の参拝は後を絶たず、中にはお参りをして射撃の大会で優勝をしたと報告に来る関係者もいたとか。

また「あたる」ということから、宝くじや賭け事などに願い事をする参詣者も多く訪れるとのことです。

境内の中には新宿区の保存樹木が多いうえに、躑躅などの鉢花も沢山置かれていて、大都会のちょっとした緑のオアシスになっています。都会の緑の拠点としては目立たないけれど神社は結構大きな貢献をしているはず。大切にしたいですね。

お守りは的に当たる矢を象ったもので、ありがたく買い求めました。宝くじと一緒にしまっておくことにします。

仕事の打ち合わせで、すぐ近くの東京都庁へと行ってきました。

ついでに久しぶりに展望台をちょいと一のぞき。北側と南側の、二本ある45階展望台は、一時財政悪化で片方のエレベーターが止まっていたのですが、今日日は両方が動いていました。都財政はとりあえず景気がよいようです。

今日の頂上からの眺めはちょっと曇りがちで冴えないものでしたが、東京というまちをまず眺めるには格好のポイントだと、改めて思いました。

展望台ながらエレベータで上がるだけならタダですし、喫茶コーナーでのコーヒーも400円とリーズナブルなお値段。遠くからの友人を連れてくるなら、まずここが良さそうです。

※ ※ ※ ※

都庁から我々の入っているビルまでは地下道でつながっています。都庁からぶらぶらと地下道を歩いていると、一緒に行っていた建築の部長さんが「私は、ここの通路をすごく評価しているんですよ」と言い出しました。

「この通路のどこが良いんですか」私にはちょっと分かりませんでした。

「蛍光灯をよく見てみてくださいよ。蛍光灯の真下に、天井面からちょっと下がるくらいのところまでアクリル板をぶらさげているんです。これがこの通路の全部の蛍光灯についているんです。そうすると、遠くから通路を眺めると、アクリル板全部が白く光って見えるんです。ほんのちょっとした細工なんですが、これでこの長いトンネルがくらい通路ではなくて、光のトンネルになっているんですよ」

本当だ!通路の端から見るほどに、一本一本の蛍光灯の下が光ってつながって見えました。

「本当ですね、この通路は何度も通りましたが、そんなことに今初めて気付きましたよ」

「言われないと気付かない事って多いんですけど、こういうところに建築デザイナーのこだわりがあるなあって、思うんです。私こういうの大好きなんですよ」

さすがは建築家、見る目が肥えていらっしゃる。

東京は随所にこだわった細工があるので油断できません。でもまた、そういうのを探して歩くのも楽しいかも知れません。うーむ、なかなか奥が深い。

ついでに久しぶりに展望台をちょいと一のぞき。北側と南側の、二本ある45階展望台は、一時財政悪化で片方のエレベーターが止まっていたのですが、今日日は両方が動いていました。都財政はとりあえず景気がよいようです。

今日の頂上からの眺めはちょっと曇りがちで冴えないものでしたが、東京というまちをまず眺めるには格好のポイントだと、改めて思いました。

展望台ながらエレベータで上がるだけならタダですし、喫茶コーナーでのコーヒーも400円とリーズナブルなお値段。遠くからの友人を連れてくるなら、まずここが良さそうです。

※ ※ ※ ※

都庁から我々の入っているビルまでは地下道でつながっています。都庁からぶらぶらと地下道を歩いていると、一緒に行っていた建築の部長さんが「私は、ここの通路をすごく評価しているんですよ」と言い出しました。

「この通路のどこが良いんですか」私にはちょっと分かりませんでした。

「蛍光灯をよく見てみてくださいよ。蛍光灯の真下に、天井面からちょっと下がるくらいのところまでアクリル板をぶらさげているんです。これがこの通路の全部の蛍光灯についているんです。そうすると、遠くから通路を眺めると、アクリル板全部が白く光って見えるんです。ほんのちょっとした細工なんですが、これでこの長いトンネルがくらい通路ではなくて、光のトンネルになっているんですよ」

本当だ!通路の端から見るほどに、一本一本の蛍光灯の下が光ってつながって見えました。

「本当ですね、この通路は何度も通りましたが、そんなことに今初めて気付きましたよ」

「言われないと気付かない事って多いんですけど、こういうところに建築デザイナーのこだわりがあるなあって、思うんです。私こういうの大好きなんですよ」

さすがは建築家、見る目が肥えていらっしゃる。

東京は随所にこだわった細工があるので油断できません。でもまた、そういうのを探して歩くのも楽しいかも知れません。うーむ、なかなか奥が深い。

用事があって東京駅に降り立ちました。目的の時間までは少し余裕があったので、つい最近東京駅にオープンしたという駅ナカのショッピングセンター「GranSta(グランスタ)」を見学してきました。

商店街は駅前というのが当たり前で、駅ナカでの買い物といえばせいぜいキオスクやお弁当屋さん、立ち食いソバというのが昔の駅のスタイルでした。

しかしここへきて、せっかく通行している電車の乗降客を買い物客として見過ごす手はない、というので駅ナカのお店が充実する動きが旧でした。

そういう意味で、もともと東京駅はおみやげ屋さんは食事どころも充実していたのですが、『洗練されたショップを集めて駅に魅力あふれる買い物スポットを作る』という明確なコンセプトの一角が作られるようになりました。

JR東日本ではこの駅ナカでの小売りという形態を、2005年の2月にJR大宮駅でスタートさせました。JRの発表では『駅全体の環境空間や機能を見直し、駅構内開発小売業(エキナカビジネス)という新しいビジネスモデル』ということで、その第一号が『ecute大宮』です。

第2号は2005年7月のecute品川、第3号は2007年10月のecute立川、そして第4番目に登場したのが東京駅でのグランスタというわけです。

他の駅ナカのホームページを見ると、アクセサリーや小物を扱うショップも入っているのですが、東京駅のグランスタは全部が飲食のお店。

それも和洋菓子、総菜・弁当などのお店をできるだけ固めて、同業店の集合による賑わいをねらったお店の配置になっています。

弁当を買おうと思うと、向かいにも隣にも似たようなお弁当屋さんが並んでいて目移りして、結構迷うのが楽しかったりするものです。お客の心理をつかんだ上手な商売をしていると見ました。

また全体のデザインも洗練されていて、目の肥えた東京の若い女性たちにも人気が出そうです。

※ ※ ※ ※

ここグランスタは駅で言うと地下二階にあたります。買い物に疲れた人には休憩コーナーも用意されていますし、新しい待ち合わせ場所としての新しい『銀の鈴広場』もできました。

ステーションコンシェルジュという案内所もあるし、有料ながら手荷物を預かってくれるクロークまで用意されています。

あまりに好調なため、固定資産税強化まで話題になるようなエキナカビジネス。駅の外にある八重洲一番街商店街の行く末がちょっと心配ですが、東京駅のグランスタは一見の価値がありますよ。

商店街は駅前というのが当たり前で、駅ナカでの買い物といえばせいぜいキオスクやお弁当屋さん、立ち食いソバというのが昔の駅のスタイルでした。

しかしここへきて、せっかく通行している電車の乗降客を買い物客として見過ごす手はない、というので駅ナカのお店が充実する動きが旧でした。

そういう意味で、もともと東京駅はおみやげ屋さんは食事どころも充実していたのですが、『洗練されたショップを集めて駅に魅力あふれる買い物スポットを作る』という明確なコンセプトの一角が作られるようになりました。

JR東日本ではこの駅ナカでの小売りという形態を、2005年の2月にJR大宮駅でスタートさせました。JRの発表では『駅全体の環境空間や機能を見直し、駅構内開発小売業(エキナカビジネス)という新しいビジネスモデル』ということで、その第一号が『ecute大宮』です。

第2号は2005年7月のecute品川、第3号は2007年10月のecute立川、そして第4番目に登場したのが東京駅でのグランスタというわけです。

他の駅ナカのホームページを見ると、アクセサリーや小物を扱うショップも入っているのですが、東京駅のグランスタは全部が飲食のお店。

それも和洋菓子、総菜・弁当などのお店をできるだけ固めて、同業店の集合による賑わいをねらったお店の配置になっています。

弁当を買おうと思うと、向かいにも隣にも似たようなお弁当屋さんが並んでいて目移りして、結構迷うのが楽しかったりするものです。お客の心理をつかんだ上手な商売をしていると見ました。

また全体のデザインも洗練されていて、目の肥えた東京の若い女性たちにも人気が出そうです。

※ ※ ※ ※

ここグランスタは駅で言うと地下二階にあたります。買い物に疲れた人には休憩コーナーも用意されていますし、新しい待ち合わせ場所としての新しい『銀の鈴広場』もできました。

ステーションコンシェルジュという案内所もあるし、有料ながら手荷物を預かってくれるクロークまで用意されています。

あまりに好調なため、固定資産税強化まで話題になるようなエキナカビジネス。駅の外にある八重洲一番街商店街の行く末がちょっと心配ですが、東京駅のグランスタは一見の価値がありますよ。

朝から快晴。5階の宿舎からは雪をかぶった富士山がくっきりと見えました。やっぱり綺麗だなあ。

今日は西側で山手線の外を巡ってみようと、いつものとおり春日から出発。途中で豊島区の南端部の雑司ヶ谷界隈で、『雑司ヶ谷旧宣教師館』を探索。地図にはあるものの、周辺は込み入っていて分かりづらかったのですが、やっとのことでたどりつきました。

ここは、明治40年にアメリカ人宣教師のマッケーレブという方が、自宅として建てたもので、豊島区内に現存する最古の近代木造洋風建築であり、東京都内でも数少ない明治期の宣教師館として大変貴重なものなのだそうです。

マッケーレブさんは明治35年に新婚の奥さんデラさんと日本に渡り宣教し活動を行いましたが、明治40年からはここ雑司ヶ谷に住んだのだそう。その後約50年にわたってキリスト教の布教に努め、多くのヒューマニズムあふれるエピソードを残しています。

この建物も、その当時は回りは畑でこの建物だけが一際目立っていたのでしょうが、関東大震災以降は周辺に家が建ち始め、住宅地の中にあまり目立たない形で残っているのです。

戦災でも周辺は焼けてもこの家だけは残ったそうですよ。

ここは今は豊島区が管理する資料館のようになっていて周辺の歴史や情報なども提供する場所になっています。

展示方法で、なるほど!と思ったのが、様々な情報を多くのページにしてめくれるような冊子にして置いてあったこと。普通は情報を詰め込んだパネルをつくってそれを壁に掛けるところですが、こういう冊子の形であれば、情報を増やしたり表現を変えたりするのも簡単です。

自分で好きなところを見ると効率的です。これは良い方法ですね。

雑司ヶ谷周辺は大正時代のプロレタリアート文学の著名人に縁の多い土地柄なのだそうで、そういう文化マップも飾られていました。

以前トキワ荘を紹介したときに触れた手塚治虫さんは、トキワ荘での住まいを藤子不二雄さんに譲って、こちらの雑司ヶ谷の並木ハウスというところに移り住んだのだそうで、そんなことも紹介ページに載っていました。

身の回りの文化を大事している様子が伝わってきました。

※ ※ ※ ※

そんな風に今日も東京を巡り、家に帰ってきてから、今日解禁になる年末12月28日の飛行機の予約を忘れていることに気付きました。

「しまったー!」と思ってネットで探してみても、良い時間帯の便はもう満席。特に値段の安い便はもう空きがありません。

とりあえず空席待ちをかけておいていますが、どうなりますか。まずいなあ、うーむ…。

今日は西側で山手線の外を巡ってみようと、いつものとおり春日から出発。途中で豊島区の南端部の雑司ヶ谷界隈で、『雑司ヶ谷旧宣教師館』を探索。地図にはあるものの、周辺は込み入っていて分かりづらかったのですが、やっとのことでたどりつきました。

ここは、明治40年にアメリカ人宣教師のマッケーレブという方が、自宅として建てたもので、豊島区内に現存する最古の近代木造洋風建築であり、東京都内でも数少ない明治期の宣教師館として大変貴重なものなのだそうです。

マッケーレブさんは明治35年に新婚の奥さんデラさんと日本に渡り宣教し活動を行いましたが、明治40年からはここ雑司ヶ谷に住んだのだそう。その後約50年にわたってキリスト教の布教に努め、多くのヒューマニズムあふれるエピソードを残しています。

この建物も、その当時は回りは畑でこの建物だけが一際目立っていたのでしょうが、関東大震災以降は周辺に家が建ち始め、住宅地の中にあまり目立たない形で残っているのです。

戦災でも周辺は焼けてもこの家だけは残ったそうですよ。

ここは今は豊島区が管理する資料館のようになっていて周辺の歴史や情報なども提供する場所になっています。

展示方法で、なるほど!と思ったのが、様々な情報を多くのページにしてめくれるような冊子にして置いてあったこと。普通は情報を詰め込んだパネルをつくってそれを壁に掛けるところですが、こういう冊子の形であれば、情報を増やしたり表現を変えたりするのも簡単です。

自分で好きなところを見ると効率的です。これは良い方法ですね。

雑司ヶ谷周辺は大正時代のプロレタリアート文学の著名人に縁の多い土地柄なのだそうで、そういう文化マップも飾られていました。

以前トキワ荘を紹介したときに触れた手塚治虫さんは、トキワ荘での住まいを藤子不二雄さんに譲って、こちらの雑司ヶ谷の並木ハウスというところに移り住んだのだそうで、そんなことも紹介ページに載っていました。

身の回りの文化を大事している様子が伝わってきました。

※ ※ ※ ※

そんな風に今日も東京を巡り、家に帰ってきてから、今日解禁になる年末12月28日の飛行機の予約を忘れていることに気付きました。

「しまったー!」と思ってネットで探してみても、良い時間帯の便はもう満席。特に値段の安い便はもう空きがありません。

とりあえず空席待ちをかけておいていますが、どうなりますか。まずいなあ、うーむ…。

今日も天気は朝から快晴。家を出るときに頂上付近に雪をかぶった富士山が見えました。

体調復活を確信して東京巡りに出たものの、まだ熱が出そうな雰囲気。気合いだーっ!

さて今日は練馬方面へと向かいました。このあたりには良好な富士塚が残っているというので見に行こうと思ったのです。

新宿から大江戸線に乗り換えて練馬駅で降り、ここで練馬区が運営している貸し自転車を借ります。こちらは4時間までなら100円、それ以上だったら一日200円と格安。自転車も割と新しくて乗りやすく、係のおじさんも実に親切。運営がしっかりしていて実に好印象です。

練馬駅を出発して最初に向かったのは江古田(えごた、またはえこだ)にある浅間神社。ここには国の重要有形民俗文化財に指定された富士塚があるのです。

戦国時代から江戸時代後期にかけて、富士山に上って浅間神社にお参りをするという富士信仰が盛んになり、仲間で集まってお金を出し合って代表者に参拝してもらうという富士講が多くの町内にできました。

その中から行けない者たちの信仰欲を満たすために、身近な場所に富士山を模した小山を作り、そこに富士山から溶岩を持ってきたり、祠を作ったり道しるべを作ったりしたのが富士塚です。

明治時代までその影響は残り、都内には最大で五十個以上の富士塚が作られたと言いますが、住宅開発によって次第にその姿は失われつつあります。同時に、富士講が廃れたことから富士塚を管理する人もいなくなり、荒れて居るところが多いのも事実です。

ここの富士塚は天保10(1839)年に築かれたとのことですが、関東大震災で一度崩れ、翌年すぐ普及されたという記録があるそうです。

ここ浅間神社では割と良く管理されていて、地元では江古田富士などとも呼ばれていますが、中に入ることができるのは、山開きの7月1日朝のほか数日に限られています。今度は開山の時に来たいものです。

ここが昭和54年に重要有形民俗文化財に指定されたというのも、江戸時代を通じての庶民の信仰の様相を色濃く伝えてくれているからのこと。

ほんの少し前のことがもう分からなくなりつつあるのは残念ですね。

※ ※ ※ ※

さて、そこから足を伸ばしてツアー続行。目白通りを走りながら、商店街があると見るとそちらへ曲がります。経験から言うと、幹線沿いにはあまり面白い見物はありません。

そのかわり、道路拡幅計画からはずれた細い道の商店街こそ昔の街道沿いだったわけで、そこでは結構掘り出し物をみつけることがあるものです。

目白通り沿いを西向きに走りながら、『南長崎ニコニコ商店街』という、どこにでもありそうな名前の商店街を走っていると、中華料理屋さんの扉に藤子不二雄風の漫画が貼ってあるのを見つけました。これが自転車の旅の良いところ。自動車だったら絶対に見逃していたことでしょう。

見るとやはり藤子不二雄Aによる『まんが道』の1ページです。その紙面には『松葉』というこのお店が描かれています。そしてお店の向かいには「伝説のトキワ荘跡はこちら」という看板がかかっています。

『まんが道』はドラえもんで有名な藤子不二雄の自伝的マンガで、日本の漫画界の勃興期に活躍した漫画家たちがトキワ荘というアパートで苦労をともにした、漫画界の梁山泊と呼ばれた時代を描いたものです。

ここに関わった漫画家の名前を挙げると、手塚治虫、赤塚不二夫、石ノ森章太郎、藤子不二雄などそうそうたる人たちばかり。

この場所は、今では別な会社の社屋になっていて、トキワ荘があったことを示すものは何も存在していません。そして彼らが実質的にここで一緒に生活した期間は短かったようですが、日本のマンガ、アニメ界にとっては一つの聖地と言えるかもしれません。

せっかくなので、藤子不二雄もマンガの中で食べていたラーメンを食べました。魚系の出汁も香ってすっきりと美味しいラーメンでした。

寺社仏閣だけが聖地ではありません。今日も何かに導かれたようです。

体調復活を確信して東京巡りに出たものの、まだ熱が出そうな雰囲気。気合いだーっ!

さて今日は練馬方面へと向かいました。このあたりには良好な富士塚が残っているというので見に行こうと思ったのです。

新宿から大江戸線に乗り換えて練馬駅で降り、ここで練馬区が運営している貸し自転車を借ります。こちらは4時間までなら100円、それ以上だったら一日200円と格安。自転車も割と新しくて乗りやすく、係のおじさんも実に親切。運営がしっかりしていて実に好印象です。

練馬駅を出発して最初に向かったのは江古田(えごた、またはえこだ)にある浅間神社。ここには国の重要有形民俗文化財に指定された富士塚があるのです。

戦国時代から江戸時代後期にかけて、富士山に上って浅間神社にお参りをするという富士信仰が盛んになり、仲間で集まってお金を出し合って代表者に参拝してもらうという富士講が多くの町内にできました。

その中から行けない者たちの信仰欲を満たすために、身近な場所に富士山を模した小山を作り、そこに富士山から溶岩を持ってきたり、祠を作ったり道しるべを作ったりしたのが富士塚です。

明治時代までその影響は残り、都内には最大で五十個以上の富士塚が作られたと言いますが、住宅開発によって次第にその姿は失われつつあります。同時に、富士講が廃れたことから富士塚を管理する人もいなくなり、荒れて居るところが多いのも事実です。

ここの富士塚は天保10(1839)年に築かれたとのことですが、関東大震災で一度崩れ、翌年すぐ普及されたという記録があるそうです。

ここ浅間神社では割と良く管理されていて、地元では江古田富士などとも呼ばれていますが、中に入ることができるのは、山開きの7月1日朝のほか数日に限られています。今度は開山の時に来たいものです。

ここが昭和54年に重要有形民俗文化財に指定されたというのも、江戸時代を通じての庶民の信仰の様相を色濃く伝えてくれているからのこと。

ほんの少し前のことがもう分からなくなりつつあるのは残念ですね。

※ ※ ※ ※

さて、そこから足を伸ばしてツアー続行。目白通りを走りながら、商店街があると見るとそちらへ曲がります。経験から言うと、幹線沿いにはあまり面白い見物はありません。

そのかわり、道路拡幅計画からはずれた細い道の商店街こそ昔の街道沿いだったわけで、そこでは結構掘り出し物をみつけることがあるものです。

目白通り沿いを西向きに走りながら、『南長崎ニコニコ商店街』という、どこにでもありそうな名前の商店街を走っていると、中華料理屋さんの扉に藤子不二雄風の漫画が貼ってあるのを見つけました。これが自転車の旅の良いところ。自動車だったら絶対に見逃していたことでしょう。

見るとやはり藤子不二雄Aによる『まんが道』の1ページです。その紙面には『松葉』というこのお店が描かれています。そしてお店の向かいには「伝説のトキワ荘跡はこちら」という看板がかかっています。

『まんが道』はドラえもんで有名な藤子不二雄の自伝的マンガで、日本の漫画界の勃興期に活躍した漫画家たちがトキワ荘というアパートで苦労をともにした、漫画界の梁山泊と呼ばれた時代を描いたものです。

ここに関わった漫画家の名前を挙げると、手塚治虫、赤塚不二夫、石ノ森章太郎、藤子不二雄などそうそうたる人たちばかり。

この場所は、今では別な会社の社屋になっていて、トキワ荘があったことを示すものは何も存在していません。そして彼らが実質的にここで一緒に生活した期間は短かったようですが、日本のマンガ、アニメ界にとっては一つの聖地と言えるかもしれません。

せっかくなので、藤子不二雄もマンガの中で食べていたラーメンを食べました。魚系の出汁も香ってすっきりと美味しいラーメンでした。

寺社仏閣だけが聖地ではありません。今日も何かに導かれたようです。

さすがに秋らしく気温が低い昨日と今日。昨日は半袖でツーリングをしたところ、帰る頃にはかなり体が冷えてしまいました。

そんなわけで今日からは長袖で巡ることにします。まだ東京に雪は降りませんからね。

※ ※ ※ ※

今日は五色不動のうちまだお参りをしていない、目青不動と目黒不動にターゲットを絞って、世田谷区から目黒区にかけて走ることにしました。

いつものように自転車を借りるのに三軒茶屋の駅へ向かいますが、目青不動は東急世田谷線の三軒茶屋駅のすぐ裏にあって徒歩3分という至近の距離にあるお寺でした。その名も竹園山最勝寺 教学院(天台宗)とのこと。

境内の不動堂はあんがいこぢんまりとしていて、青目不動と書かれた提灯がなければ見逃しそうなくらいです。

このお寺は、元々は江戸城内に建てられたものが巡り巡ってここに移ってきたのだそう。お寺も火事やその他の事情で結構動いているものなのです。とりあえずこれで五色不動のうち4つの色まで巡ることができました。残るは目黒不動だけになりました。

※ ※ ※ ※

さて、しかしそこからまっすぐ行くのももったいないので、今までにまだ回っていないところを遠回りで巡ってみることに。

(そういえば、以前等々力渓谷の横の野毛に住んでいたときに、九品仏にも行かなかったなあ)と思い出して、九品仏こと浄真寺へ向かってペダルを漕ぎ出しました。

上り下りの坂を越え、やってきました九品仏。ここはもともと吉良氏の奥沢城だったとのことですが、延宝6(1678)年に、珂碩上人(かせきしょうにん)がこの地に浄真寺を開山し、今に至っているとのこと。

ここには本堂の対面に阿弥陀如来の像が三体ずつ安置されている阿弥陀堂が三つあり、全部で九つの阿弥陀如来像があります。阿弥陀堂は上品(じょうぼん)、中品(ちゅうぼん)、下品(げぼん)の三つで、それぞれに上生(じょうしょう)、中生(ちゅうしゅう)、下生(げしょう)の三つの印相があって、全部で九つの組み合わせになります。

この九体の如来像が九つの印相をしていることから九品仏と呼ばれているのだそう。

印相というのは、阿弥陀如来像が座禅を組みながら形作っている腕や指の形が微妙に違うだけで、一見同じに見えますが実は微妙に異なっているのです。

その違いに一体どういう意味があるのかは私にもよく分かりません。しかし、境内の広さと樹木の大きさ、しっとりと落ち着いたたたずまいなどは、多くの人の崇敬を集めている様子がよく分かります。

※ ※ ※ ※

やがてやっとのことで目黒不動へ到着。ここは台地上の地形の上にあるお寺なので、長い階段を上がってお参りをすることになります。ちょうどお坊さんの一団が護摩を焚くのに本堂へ向かって行くところが撮れました。

ここ目黒不動は、江戸の三大富くじの場としても有名でした。幕府から寺社への補助金が減ったために、寺社が修理費を工面するために始めた富くじですが、その初めは享保15(1730)年に京都の仁和寺が初めてだったとか。

やがて江戸ではここ目黒不動と湯島天神で文化9年(1812)年に始まり、文化14(1817)年に始まった谷中の感応寺(今は名前を変えて天王寺)の三つは『江戸の三富』として有名だったのだそうです。

娯楽の少なかった江戸っ子にとって、目黒不動詣ではそれだけでも楽しみだったはずで、さらにそれに富くじが加わったとすると、賑わいもひとしおだったことでしょう。

もっとも『目黒へ行く』と称して、そのまま品川宿の飯盛女目当てに足を伸ばす旦那も多かったようですが。

一の富 どこかの者が 取りは取り (誹風柳多留)

そういえばオータムジャンボ宝くじも販売中。誰かには当たっているはず。縁起を担いで買ってみようかな。

宝くじに縁のある神社は小伝馬町にあるんですよ。その話題はまたいつか書くことにいたしましょう。

そんなわけで今日からは長袖で巡ることにします。まだ東京に雪は降りませんからね。

※ ※ ※ ※

今日は五色不動のうちまだお参りをしていない、目青不動と目黒不動にターゲットを絞って、世田谷区から目黒区にかけて走ることにしました。

いつものように自転車を借りるのに三軒茶屋の駅へ向かいますが、目青不動は東急世田谷線の三軒茶屋駅のすぐ裏にあって徒歩3分という至近の距離にあるお寺でした。その名も竹園山最勝寺 教学院(天台宗)とのこと。

境内の不動堂はあんがいこぢんまりとしていて、青目不動と書かれた提灯がなければ見逃しそうなくらいです。

このお寺は、元々は江戸城内に建てられたものが巡り巡ってここに移ってきたのだそう。お寺も火事やその他の事情で結構動いているものなのです。とりあえずこれで五色不動のうち4つの色まで巡ることができました。残るは目黒不動だけになりました。

※ ※ ※ ※

さて、しかしそこからまっすぐ行くのももったいないので、今までにまだ回っていないところを遠回りで巡ってみることに。

(そういえば、以前等々力渓谷の横の野毛に住んでいたときに、九品仏にも行かなかったなあ)と思い出して、九品仏こと浄真寺へ向かってペダルを漕ぎ出しました。

上り下りの坂を越え、やってきました九品仏。ここはもともと吉良氏の奥沢城だったとのことですが、延宝6(1678)年に、珂碩上人(かせきしょうにん)がこの地に浄真寺を開山し、今に至っているとのこと。

ここには本堂の対面に阿弥陀如来の像が三体ずつ安置されている阿弥陀堂が三つあり、全部で九つの阿弥陀如来像があります。阿弥陀堂は上品(じょうぼん)、中品(ちゅうぼん)、下品(げぼん)の三つで、それぞれに上生(じょうしょう)、中生(ちゅうしゅう)、下生(げしょう)の三つの印相があって、全部で九つの組み合わせになります。

この九体の如来像が九つの印相をしていることから九品仏と呼ばれているのだそう。

印相というのは、阿弥陀如来像が座禅を組みながら形作っている腕や指の形が微妙に違うだけで、一見同じに見えますが実は微妙に異なっているのです。

その違いに一体どういう意味があるのかは私にもよく分かりません。しかし、境内の広さと樹木の大きさ、しっとりと落ち着いたたたずまいなどは、多くの人の崇敬を集めている様子がよく分かります。

※ ※ ※ ※

やがてやっとのことで目黒不動へ到着。ここは台地上の地形の上にあるお寺なので、長い階段を上がってお参りをすることになります。ちょうどお坊さんの一団が護摩を焚くのに本堂へ向かって行くところが撮れました。

ここ目黒不動は、江戸の三大富くじの場としても有名でした。幕府から寺社への補助金が減ったために、寺社が修理費を工面するために始めた富くじですが、その初めは享保15(1730)年に京都の仁和寺が初めてだったとか。

やがて江戸ではここ目黒不動と湯島天神で文化9年(1812)年に始まり、文化14(1817)年に始まった谷中の感応寺(今は名前を変えて天王寺)の三つは『江戸の三富』として有名だったのだそうです。

娯楽の少なかった江戸っ子にとって、目黒不動詣ではそれだけでも楽しみだったはずで、さらにそれに富くじが加わったとすると、賑わいもひとしおだったことでしょう。

もっとも『目黒へ行く』と称して、そのまま品川宿の飯盛女目当てに足を伸ばす旦那も多かったようですが。

一の富 どこかの者が 取りは取り (誹風柳多留)

そういえばオータムジャンボ宝くじも販売中。誰かには当たっているはず。縁起を担いで買ってみようかな。

宝くじに縁のある神社は小伝馬町にあるんですよ。その話題はまたいつか書くことにいたしましょう。

私のブログの、昨日のアクセス数が普段の2倍の300近くになっていました。「何かの間違いか?」と思いましたが、ネタが内藤vs.亀田モノだったためか、と思い至りました。

普段は私のブログなどにたどり着かないような多くの人たちが、「内藤大介」や「亀田大毅」でブログを検索して記事を探して歩いたのでしょうね。いかに「内藤vs.亀田」戦がホットなネタか、ということでしょう。マスコミには取り上げられないような庶民の意見がブログには充ち満ちています。

亀田サイドを持ち上げた某局には相当批判が集まっているようですね。

※ ※ ※ ※

さて今日は隅田川の川向こう、北の向島から南の深川方面までぐるりと一巡り。自転車にしては結構距離があって、さすがにくたくたになりました。

今日の旅の後半は深川の富岡八幡宮に到着です。ここは江戸で一番の八幡宮として崇敬されていて、さらにこの神社は勧進相撲発祥の地として知られています。

相撲の興業は、京都と大阪から始まったらしいのですが、しばしばトラブルが起きて禁令も出されたのだそう。それが貞享2(1684)年の秋に、ここ富岡八幡宮の境内で相撲の興行が許されました。以来、この地で春と秋の勧進相撲が行われ、その間に番付や興業の形態が確立したといいます。

そういうご縁があって、ここ富岡八幡宮には横綱力士碑と大関碑があります。

横綱力士碑は、明治33年に第12代横綱である陣幕久五郎を発起人にして歴代横綱を顕彰するために建立されています。碑の裏には石板があって、横綱白鵬までの全ての横綱の中が刻まれています。

新横綱の土俵入りも奉納されるそうですよ。

やがて勧進相撲は近くの回向院に移って行き、天保4(1833)年からは回向院が春秋二回興業の定場所となりました。ここでの相撲興行は明治42年に旧両国国技館ができるまで76年間続いたといいますから、相撲は江戸時代を通じてここ深川で育まれたのです。

ちなみに、この富岡八幡宮には大測量家伊能忠敬が測量の旅に出る際に必ず旅の無事を祈願してから出かけたという話が伝わっていて、それをたたえる人たちによって忠敬の像が建てられていました。

北海道の測量もここから旅立ったのだそうですよ。

※ ※ ※ ※

そして富岡八幡宮の後は回向院へ向かいました。

回向院には明暦3(1657)年の大火による焼死者・水死者をはじめとした牢死者などの供養のために建てられた供養塔があります。ここもやっと来ることができました。

ちなみにここ回向院には鼠小僧次郎吉の墓もありました。いろいろと魂のこもる場所であります。

普段は私のブログなどにたどり着かないような多くの人たちが、「内藤大介」や「亀田大毅」でブログを検索して記事を探して歩いたのでしょうね。いかに「内藤vs.亀田」戦がホットなネタか、ということでしょう。マスコミには取り上げられないような庶民の意見がブログには充ち満ちています。

亀田サイドを持ち上げた某局には相当批判が集まっているようですね。

※ ※ ※ ※

さて今日は隅田川の川向こう、北の向島から南の深川方面までぐるりと一巡り。自転車にしては結構距離があって、さすがにくたくたになりました。

今日の旅の後半は深川の富岡八幡宮に到着です。ここは江戸で一番の八幡宮として崇敬されていて、さらにこの神社は勧進相撲発祥の地として知られています。

相撲の興業は、京都と大阪から始まったらしいのですが、しばしばトラブルが起きて禁令も出されたのだそう。それが貞享2(1684)年の秋に、ここ富岡八幡宮の境内で相撲の興行が許されました。以来、この地で春と秋の勧進相撲が行われ、その間に番付や興業の形態が確立したといいます。

そういうご縁があって、ここ富岡八幡宮には横綱力士碑と大関碑があります。

横綱力士碑は、明治33年に第12代横綱である陣幕久五郎を発起人にして歴代横綱を顕彰するために建立されています。碑の裏には石板があって、横綱白鵬までの全ての横綱の中が刻まれています。

新横綱の土俵入りも奉納されるそうですよ。

やがて勧進相撲は近くの回向院に移って行き、天保4(1833)年からは回向院が春秋二回興業の定場所となりました。ここでの相撲興行は明治42年に旧両国国技館ができるまで76年間続いたといいますから、相撲は江戸時代を通じてここ深川で育まれたのです。

ちなみに、この富岡八幡宮には大測量家伊能忠敬が測量の旅に出る際に必ず旅の無事を祈願してから出かけたという話が伝わっていて、それをたたえる人たちによって忠敬の像が建てられていました。

北海道の測量もここから旅立ったのだそうですよ。

※ ※ ※ ※

そして富岡八幡宮の後は回向院へ向かいました。

回向院には明暦3(1657)年の大火による焼死者・水死者をはじめとした牢死者などの供養のために建てられた供養塔があります。ここもやっと来ることができました。

ちなみにここ回向院には鼠小僧次郎吉の墓もありました。いろいろと魂のこもる場所であります。

天気予報は「午前中から雨」とのことでしたが、それほどのことはなく、降っても霧雨程度。こんなことなら出かけることもできたのに。

天気予報の精度にちょっと恨めしく思ったのでした。

昨日は書ききれなかったのですが、夕方になる頃に皇居の東御苑も巡ってきました。

皇居は旧江戸城ということは大抵の方が知っていると思いますが、旧江戸城のあたりが今は東御苑として国民に開放された都心の最高級の緑地空間になっているのです。

東京駅からも至近の距離にある広大な緑の東御苑は写真の黄色い丸の範囲。写真提供はGoogleです。

今日は平川門という門から入りました。入園料はタダです、なんと贅沢な緑であることか。入ってから右手の急な坂を上って行くと見えてくるのが江戸城天守閣跡の石垣です。

江戸城天守閣は、二代秀忠の時代に一応の完成を見、その後三代家光のとき1638年に大改修を行い国内最大の天守閣として完成をしました。

しかしそのわずか19年後に、江戸時代最大の大火である明暦大火が起こり、その飛び火で延焼。以後再建されることはなく、石垣が残るのみとなったのでした。時代はもはや天守閣を必要とする時代ではなくなったということなのでしょう。

今天守石垣の上は展望台になっていて、そこから見下ろすと目の前には大きな芝生の広場が広がっています。かつてはこのあたりは江戸城御殿のたぐいがたくさん建っていたことでしょう。

今では遠くの林の林冠の向こうに東京の超高層ビルが林のように建っています。こういう形で見ると、ビルが多くても全く気になりません。やはり緑は心を和ませます。

※ ※ ※ ※

道を歩いているとかつての「松の大廊下跡」なんていう石碑と看板もありました。忠臣蔵を生んだ因縁の場所はこのあたりだったのですね。

江戸時代、幕末の頃には全江戸の地積は武家屋敷60%、町屋20%、寺院15%、神社5%と概算されていると言われています。このうち、寺社の敷地は門前町と称して、民衆の家も雑然としていたのですが、武家の邸宅地と庶民の住居地は明確に区別されていました。

武家屋敷は屋敷といいながらその多くは緑に覆われていましたから、江戸は世界一緑の多い大都市であったことでしょう。

今に東京に残るまとまった緑のほとんどがかつての武家屋敷の名残であることを思うと、発展ということによって我々は何を得て何を失ったかを考えてみることが大切かも知れません。

高層ビルから皇居の緑を見て楽しむのも良いのですが、かつての江戸城の緑の中から高層ビルを見るとまた違った感慨が得られます。都会との比較の中で、緑をこれだけ意識させてくれる場所も他にはなさそうです。

キンモクセイが香りを放ち始めました。

天気予報の精度にちょっと恨めしく思ったのでした。

昨日は書ききれなかったのですが、夕方になる頃に皇居の東御苑も巡ってきました。

皇居は旧江戸城ということは大抵の方が知っていると思いますが、旧江戸城のあたりが今は東御苑として国民に開放された都心の最高級の緑地空間になっているのです。

東京駅からも至近の距離にある広大な緑の東御苑は写真の黄色い丸の範囲。写真提供はGoogleです。

今日は平川門という門から入りました。入園料はタダです、なんと贅沢な緑であることか。入ってから右手の急な坂を上って行くと見えてくるのが江戸城天守閣跡の石垣です。

江戸城天守閣は、二代秀忠の時代に一応の完成を見、その後三代家光のとき1638年に大改修を行い国内最大の天守閣として完成をしました。

しかしそのわずか19年後に、江戸時代最大の大火である明暦大火が起こり、その飛び火で延焼。以後再建されることはなく、石垣が残るのみとなったのでした。時代はもはや天守閣を必要とする時代ではなくなったということなのでしょう。

今天守石垣の上は展望台になっていて、そこから見下ろすと目の前には大きな芝生の広場が広がっています。かつてはこのあたりは江戸城御殿のたぐいがたくさん建っていたことでしょう。

今では遠くの林の林冠の向こうに東京の超高層ビルが林のように建っています。こういう形で見ると、ビルが多くても全く気になりません。やはり緑は心を和ませます。

※ ※ ※ ※

道を歩いているとかつての「松の大廊下跡」なんていう石碑と看板もありました。忠臣蔵を生んだ因縁の場所はこのあたりだったのですね。

江戸時代、幕末の頃には全江戸の地積は武家屋敷60%、町屋20%、寺院15%、神社5%と概算されていると言われています。このうち、寺社の敷地は門前町と称して、民衆の家も雑然としていたのですが、武家の邸宅地と庶民の住居地は明確に区別されていました。

武家屋敷は屋敷といいながらその多くは緑に覆われていましたから、江戸は世界一緑の多い大都市であったことでしょう。

今に東京に残るまとまった緑のほとんどがかつての武家屋敷の名残であることを思うと、発展ということによって我々は何を得て何を失ったかを考えてみることが大切かも知れません。

高層ビルから皇居の緑を見て楽しむのも良いのですが、かつての江戸城の緑の中から高層ビルを見るとまた違った感慨が得られます。都会との比較の中で、緑をこれだけ意識させてくれる場所も他にはなさそうです。

キンモクセイが香りを放ち始めました。