昨日は稚内から一気に静岡県掛川へ移動しました。

予定通りに飛べば羽田空港経由新幹線で夕方には掛川に着くはずだったのが、飛行機の到着遅れ/機種変更で1時間30分遅れとなり、プランが大きく狂いました。

掛川では昔の仲間たちが待ち構えていてくれて、懐かしい話で盛り上がりました。

久しぶりに掛川の夜を味わいました。

◆

今日は午後の打ち合わせまでの時間を使って、たくさんの方にお会いしました。

朝一番で大日本報徳社を訪問して鷲山社長にお会いできました。

この度の叙勲のお祝いを述べると、「勲章はいただけるというお話を10年くらいずっとご遠慮してきたんですけどね。そろそろいただかないと次の方もいるということでお受けさせていただきました」とのこと。

鷲山先生は、「国と社会とは分離して併存しているのが健全な近代社会だとヘーゲルが言っている。それに対して戦前の軍部が牛耳った日本社会や旧東ドイツ、ソビエト、あるいは今の中国もそれに近いけれど、国と社会が一体化するようなことがあると危険なんだと思いますね」とおっしゃいました。

そういう考え方はしていなかったので、そういうこともあるのか、と大いに考えさせられました。

先生とは、「小松さんの北海道での活動を伺いたいから来年にでも時間を取って対談の機会をつくりたいね」というありがたいお声をかけていただきました。

北海道でもまた報徳の今日艇意味を伝えて行こうと思います。

◆

続いては掛川でもずっと山の方で森林を活かした地域活動を行っている「時の寿の森(ときのすのもり)」の松浦さんを訪問。

こちらでは森林施業を行いながら環境教育や自然とのふれあいなどを通じて、里山の森林保全を目指しています。

松浦さんは元市役所職員で、私がいたときからのお付き合いなのですが、「森林経営は林業だけでは非常に難しく、市民、企業、行政、各種団体などとの共同や連携が不可欠で、それらのふれあいのプラットホームづくりを目指しています」と夢を語ります。

最近は、泊りがけで森林を体験してもらえることや宿泊してもらうことが財源にもなるようにと10人以上が泊まれる宿泊施設も作りました。

活動はもう10年になるのですが、最近は名の知れた大手企業も環境を通じた社会貢献事業の対象としてこちらを選んでくれる案件もちらほら出始めて、手ごたえを感じつつあるそうです。

もう亡くなられた松浦さんのお父さんには当時、竹炭のつくり方を教えてもらった思い出があります。

久しぶりにお会いできて嬉しかったです。

◆

午後の仕事の直前に、今修復中の掛川一の豪商だった方の残された建物の通称「松ヶ丘」を見学してきました。

こちらは江戸時代末の安政年間に建てられた商家で、明治時代には明治天皇が行幸された際にお泊りになった部屋を増築されたという歴史があり、その部屋も残されています。

長くご子孫の建物だったものを掛川市が譲り受けて、現在は各種部材の健全さをチェックしながら補修や修復をしている真っ最中。

担当している業者の方は、「文化的価値のある建物の修復となると、腐りかけている当時の部材も生きているところを『これが正解』だと思って、できるだけ残しつつ、失われたところを新しい木材で補うというやり方をします。なので、非常に手間と時間がかかりますが、それをないがしろにはできないんです」と言い、誠実な修復に務められている様子がうかがえます。

建物の所有が市に移されてからは、地元市民やボランティアの皆さんの協力を得て敷地内の清掃や草刈りなどの管理を行ってきているそうで、そうした活動を通じて地元の人たちの親近感も育ちつつあるとのこと。

私がいたときには見ることのできない存在でしたが、見れば見るほど豪華で贅を尽くした造作に感心するばかりです。

修復が無事終えられたあとの保全と文化的な使い方にも興味が湧きました。

掛川にはまだまだ知らない資産がありました。

◆

午後の市役所での打ち合わせも無事終了して、今日も昨日とは別の一団との会食で情報交換/意見交換。

昔ばかり懐かしんでもいられません。

ついつい、成長し活動領域を広げているかつての後輩たちに活を入れつつ、それでも彼らのこれからの活躍に期待をするばかりです。

掛川の皆さん、また会えるときまでお元気で。

昨日九州旅行から帰ってきたばかりですが、今日は稚内への出張です。

午前中にいろいろな用事を済ませて、午後には新千歳から稚内への飛行機移動。

レンタカーを借りて市内へ移動してきましたが、雪は多くないもののつるつる路面で運転は慎重さが求められます。

お仕事は明日の予定で、今日は地元の友人たちに声をかけて最近の情報収集に努めます。

夜に会食をしながら話を聞きますが、今日のお店の名物は「タコの陶板焼き」。

活タコを処理して、ごま油で焼くという料理ですがタコがプリプリしてごま油の風味が活きて実に美味しいです。

稚内の最近の名物料理と言えば、タコしゃぶですが、陶板焼きというのもなかなかです。

ご店主に「これは美味しいですね。次の時代の稚内の名物になりますよ。他にこれを出してくれるお店ってあるんですか?」と訊くと、「いやあ活きのよいタコを仕入れるのと、それを素早く処理しないといけないので結構手間がかかるんですよ。私もお客様から『こういう料理を出せないか?』と言われてやってみたんですが、なかなかこれを出してゆくのは大変だと思います」とのこと。

新しい味わいを探してみるのも面白いものです。

◆

稚内ではJR稚内駅を再開発で建て替えたときに映画館を併設しました。

最近の映画館の状況はどうかと思って聞いてみると、「頑張ってますよ。『 翔んで埼玉 』が封切りで見られるなんて、すごいと思いませんか」とのこと。

どんな映画を選ぶかは経営側の裁量ですが、こんな形で日本の流行の最前線が味わえるというのもなかなかなものです。

どんなお店も、利用しなければ廃れてなくなってしまいます。

地元に映画館があって営業し続けてくれていることへのありがたみを忘れてはなりませんね。

【昼の福岡空港】

無事に九州旅行から帰ってきました。

振り返ってみると、やはり九州を4泊5日と言いながら実質は中日3日の旅では九州は一部と言えども味わいきれないという印象でした。

車で少し走れば寺社仏閣や歴史に名を遺す場所や建物、さらには歴史博物館なども多く、一つのところでひっかかるとあっという間に1、2時間は経ってしまうのでとても数多く回ることができません。

しかしだからといって上っ面だけをなめるように、写真だけ撮れればよいという旅も思い出にはならないでしょう。

やはり一つのところに一週間くらいいてそこを根城にして周辺をなめつくすような旅がいいとは思います。

世間にはキャンピングカーや車中泊で好きな場所へ行って長逗留も自在というような旅をしている方も多く見かけますが、実にうらやましい限り。

北海道では歴史的な見どころが少ないのですが本州ではそのあたりが無数にあるので、まあ限りがないのですが。

次なる九州の機会があれば、長崎県や佐賀県なども見てみたいし、大分県も随分端折ってしまいました。

旅をすればするほど、見逃したものの大きさに気がついて行きたいところが増えるというのも旅なのかもしれませんね。

◆

今回は旅の間中雨にも会わず天気には恵まれました。

福岡空港を出るときも快晴でしたが、2時間半の飛行機の後の北海道上空からみた地上はもう真っ白で雪模様。

九州のホテルで見たテレビでは北海道では大雪のところがあって、各所で交通事故も多発しているという報道があり心配したのですが、家の周りはまだ除雪をするほどの雪ではなくて助かりました。

明日からも今度は出張での旅が続きます。

こちらも気に恵まれますように。

【午後の新千歳空港】

昨夜は別府市内のホテルに泊まって今日は昨日お訪ねした先輩に別府周辺観光のガイドをお願いしました。

実は先輩は生まれ育った別府に戻って共同浴場を再建する傍ら、自らは地元の観光ガイドの集まりに参加しておられるのです。

「高崎山のサルは見たことがありますか?」

「別府は初めてなのでもちろんありません」

「じゃあまずそこから行きましょう」

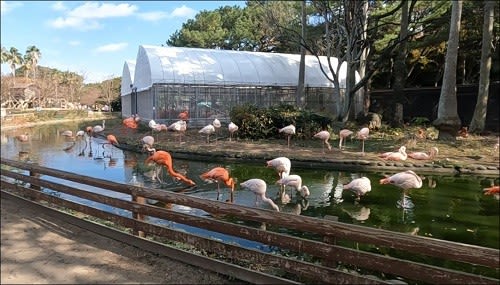

ということで実は市域で言うと隣の大分市に属する高崎山自然動物園、いわゆるサル山へ行ってみることにしました。

お猿さんが見られる場所は「サル寄せ場」と呼ばれていて、要は餌付けの餌を撒くことでそこにお猿さんを寄せられることになっています。

入り口で料金を払ってから、モノレールに乗ってちょっと高いサル寄せ場へ向かいます。

事前に注意されていたことは、「目を見続けないこと」「餌をあげないこと」などで、それさえ守ればサルは人間を関わりのない無害な存在として気にしないのだそう。

実際、サル寄せ場に来てみると、サルと人間を隔てる境界はロープ一本で、人間が踏み込み過ぎないようにしているもののサルの方は人間の周りもお構いなしに動き回っています。

見ているうちに餌撒きの時間となると山からもわらわらとサルが下りてきます。

それから女性のスタッフが餌を撒くとサルたちがその餌を拾い始めます。

実はお猿さんたちは後ろの高崎山を根城にしているので山の中でも餌を取れるのですが、30分に一度撒かれる麦粒をおやつくらいの感じで拾って食べることを覚えてこのサル寄せ場に下りてくるのだそう。

金網も水の堀もないなかで保たれている野生動物と人間との関係性。

実はすごいことなんだな、と改めて感じました。

◆

お昼になると「今日はぜひ『地獄蒸し』味じわってもらいますよ」とのことで、一度先輩の家によって用意された食材を持参して地獄蒸しのお店に向かいます。

お店は別府市の北部側にある鉄輪(かんなわ)温泉の一角で、地獄蒸しとは地下から噴き出る温泉の蒸気をかまどのようなところに集めてそこで食材を蒸して食べるというもの。

持ち込んだ食材をお店の方に見せると、「これは6分」「これは10分」「これは15分ですね」と適切な蒸し時間になるように食材を四つの蒸篭に分けて乗せるように教えられます。

それを金網の籠に重ねて蒸し穴に入れて蓋をします。

これで後はタイマーで時間が来るのを待つだけ。

時間が来たら蓋を開けて籠を取り出して、蒸し時間になった蒸篭だけを取り出して食べるというものです。

芋などの根菜、魚介、お肉、地元名産の肉厚シイタケ、ゆで卵に茹でバナナなどをこちらも地元名産のカボスポン酢やカボス塩、柚子塩などでいただきます。

余分な脂が落ちて、少し塩気のある蒸気で蒸された食材は甘みが増しておいしくいただきました。

温泉地別府ならではの蒸気を使った料理とは名物感もひとしおです。

実はこの地獄蒸し、昔は湯治をしたお宿でだけ食べられるやり方だったのが、お店で食べられるようになって人気になったとか。

今では市営の地獄蒸し施設もあるようですが、予約ができないので待ち時間が計算できないそうです。

一日だけでは巡り切れない別府の名残はいつか次の旅の時まで取っておくことにします。

自分の自慢の町を案内できることの魅力を改めて感じました。

昨夜は北九州市の八幡エリアで北部九州の旅の三日目。

今日は北九州市の小倉城からスタートです。

お城の目の前にあるリバーウォーク北九州に車を停めて、八坂神社から小倉城へとめぐります。

小倉城は細川忠興が創建した城ですが、昭和30年代にコンクリートで再建したときにはかつての外観とは異なる形になっているのだそう。

お城の中は、小倉城や細川家、そして宮本武蔵、佐々木小次郎などの説明があって歴史博物館のようになっていて、九州の歴史に疎い私には見ごたえがあります。

春の桜が満開の頃はきれいだろうな、と想像しつつ、お城のある町ってやはり風格を感じます。

◆

さて今日の最終目的地は別府ということで小倉から九州を時計回りに移動します。

次の目的地は中津城。

こちらは川から水を引き込んでお堀にしている、いわゆる水城です。

こちらも昭和30年代後半に再建されたお城ですが外観に木を使っているところが多くて古びた感じが出ています。

入り口の説明を見ると正しくは「徳川御連枝 奥平家居城 中津城」とされていて、入場料のお報せのところには「旧奥平家中津藩士の子孫の方は無料」とありました。

どうやって証明するのかな、と不思議に思いながら、子孫ではない我々は入場料をお支払いして城内へ。

こちらは黒田官兵衛が創建して細川忠興が完成させたというお城だそうですが、江戸時代中期から奥平家の居城になっていたそう。

お城の説明では黒田官兵衛の一代記が紹介されていて、関ケ原の戦いをチャンスと見て九州から天下を手に入れたかったという野望も紹介されていました。

◆

その後には我が国に4万以上あると言われる八幡神社の総本社です。

国宝に指定されている本殿三棟は残念ながら修復中という事でその全貌は見られませんでしたが広大な境内と荘厳なお社に心洗われました。

◆

いよいよ別府に到着。

こちらでは大学の先輩で、かつて国営公園の管理でもお世話になった方がいてぜひ会いたかったのです。

別府には庁内に一か所と言っても良いくらいの共同浴場があり、先輩はお爺ちゃんの頃からあった共同浴場を建て替えたところで、訪ねるなり「まあひと風呂浴びてください」とお風呂を案内されました。

共同浴場と言っても一人か二人が入ればもうそれで一杯というくらいで源泉かけ流し。

溜まったお湯で体を洗って湯につかるというだけのお風呂ですが、自宅でのもてなしがお風呂をどうぞ、というのはさすが別府です。

夜は地元の食材で会食をさせていただき、明日は現地をご案内していただく予定です。

本格的な別府観光も楽しみです。

北部九州の旅の二日目。

いよいよ今日から本格的な観光地巡りの始まりです。

まずはレンタカーという事で、かつて乗っていた日産セレナのレンタカーを事前に予約しましたが、今や事前にクレジットカードで料金は支払うわ、免許証もコピーを事前に登録するわで、現地の窓口ではほとんど手続きをすることがありません。

。

車種は以前に乗っていたセレナを予約したのですが、世代の違う新しいセレナは変則のレバーが無くなってボタンになっていたり、プロパイロットがついていたりと新しい機能が満載。

慣れるのに少し時間がかかりましたが、そこに慣れてさえしまえば室内の広さなどは家族4人での移動に申し分なく、やはりそれなりに良い車です。

今回はガソリン車ですが、次回はe-powerに乗ってみたいところです。

◆

ドライブの始めは太宰府市の太宰府天満宮です。

福岡から太宰府に向かうまでがずっと道路渋滞で、現地では駐車場を探すのにも一苦労。

台湾や中国、韓国からの観光客もわんさかいて、九州の観光の賑やかさを改めて意見しました。

今回の太宰府訪問は、甥っ子が来年大学受験という事で、甥っ子と孫に学業成就のお守りを購入する目的もありました。来年は頑張ってほしいものです。

◆

そこからは都市内高速道路を使って国営海の中道海浜公園に行きました。

孫に「動物の森」を見せてあげようと思いましたが、その前に回ったリゾートエリアでは球体のコテージなど面白い施設も充実していて、海の中道でのアウトドアリゾートの可能性を大いに感じました。

駐車場を移動して動物の森へと向かいましたが、入り口から結構距離が離れていたので足が棒になりかなり疲れます。

園内の移動手段としてはレンタルサイクルくらいしか考えられず、小さな孫連れでは結構大変な園内散策となりました。

しかし見る限り駐車場はかなりの混雑で、天気が良かったとはいえ、公園の人気が伺えます。

来園者も家族が多く皆楽しそうで、かつては仕事でしか海の中道に来たことがありませんでしたが、こうして家族を連れて来てみると本当に良い公園になったなあ、と感慨もひとしおです。

◆

「ここまで来たからには」と旅のついでに海の中道の先にある志賀島を巡ってきました。

ここは「漢委奴国王」と刻まれた金印が見つかった島で、金印については今でも真贋論争があるものの国宝として福岡市博物館に保管されています。

金印が見つかった場所の周辺は「金印公園」になっていて、金印の背景を思うと、当時の中国や韓半島などとの関係に思いが膨らみます。

来たくて来たくてずっと来られずにいた念願をとうとう果たせました。

もう二度と来ないかもしれませんが、こうしたかなえられずにいた夢を一つずつ潰してゆくのも旅の醍醐味と言えるでしょう。

天気も良くていい一日になりました。

今日から福岡入りして北部九州旅行です。

行きの飛行機の中でちょっとしたトラブルがありました。

機内放送でCAが「トイレでタバコを吸われた形跡がありました」とアナウンス。

口調もちょっと厳しめなもので、困惑と非難の感情が混じっています。

追っかけで機長からも「機内でタバコを吸う行為は禁止されており、これはマナー上の禁止ではなく…」と非常に厳しいアナウンスがありました。

今日飛行機の機内のトイレでタバコを吸う人がまだいたのか、ということには驚きです。

ひとたびそうなると、乗務員からの事情聴取に答えないのも法律違反になるという厳しい注意もあり、機長激オコでした。

◆

とかなんとか言いながら、何とか飛行機は無事に福岡空港へ着陸。

今日は博多駅前のホテルに宿泊ですが、チェックインしてから食事のためにホテル周辺を探索です。

博多もつ鍋専門店で「食べログでNO,1!」というお店を見つけてなんとか潜り込むことができました。

おススメのみそ味のもつ鍋2人前を頼みましたが、調理場でいい感じに煮込んでからテーブルに出してくれます。

「お写真撮るなら今が一番いいです」とお客のニーズをちゃんと把握してますね。

本場博多の牛もつは柔らかくてプリプリでスープの味も絶妙。

みそ味のスープと言うと札幌の味噌ラーメンのスープと比較したくなりますが、味噌ラーメンのスープよりはちょっと甘めという感じです。

〆は残ったスープに縮れ麺を入れていただきます。

まずは福岡に来た時にやりたいことの一つができました。

月に一度札幌で開催されている報徳社の常会に参加しました。

毎回誰か一人が話題提供をするのですが、今回は北海道報徳社の前常務理事だった柴田浩一郎さんが講師です。

テーマは「北海道の村落共同体の成立と報徳」というタイトルで、開拓時代からの北海道の集落形成の歴史から、今日への地域づくりを語ってくださいました。

北海道の景観や集落の大きな特徴として挙げられるのが「散居性」ということです。

これは家と家が離れていることで、今では畑作が盛んな地域での農家さんが「隣の家まで300m離れている」ということがざらにありますが、これは開拓時代の「殖民区画制度(1890年)」という歴史の名残なのです。

もともと人が住んでおらず集落のない原野を開拓して農地を作りそこに住むという開拓の仕方で採用されたのが殖民区画です。

殖民区画とは、300間(545m)ごとに交差した道路を作り、これに囲まれた土地を6つに分けて開拓者一戸に約5haの土地を所有させて開墾させたものです。

そうなるとそれぞれの土地に一軒の家が建つという形なので、どうしても家と家が離れて集落と言う形が取れないのです。

そのことで、集落で話し合って共同して市街地集落に住む商人と交渉するということができず、各戸が個別に取引をするのでどうしても立場が弱いという事がありました。

しかも開拓初期は、肥料を使わずに連作をするものですからやがて地力が落ちて行き、そうなればそこを離れて違うところを開墾するような収奪農法から始まり人々の定着もままならない時期がありました。

とは言いながらやがて未墾地も減ってきて、逃げ出すことができなくなったころから肥料を使った地力維持農法が導入され、そこでようやく人々が定着するようになります。

しかし冷害や洪水の被害も多く、それはすぐに貧困化につながったことから、相互に助け合う相互扶助の必要性と産業組合の設立などが求められました。

◆

昭和初年の農業恐慌にともなう農山漁村の深刻な社会的・経済的混乱を収拾・再建す ることを目的として推進されたのが「経済更生運動」でした。

これは後に国民を戦争に導いたというネガティブな評価もありますが、その端緒は、民間における村づくりであり地域振興のための社会運動でした。

ただこの運動で成果を上げるためにはまず基盤としての村落共同体が必要でしたが、北海道では散居的集落故にそれができにくかった。

そこで村人が集まって自立と相互扶助の精神を養うために用いられたのが「報徳研修」だったのだ、と柴田さんは言います。

さらに柴田さんは、「その運動に札幌農学校が果たした役割は大きなものがあった」と言います。

当時の札幌農学校では報徳が学ばれていて、そこの卒業生が道庁に務め、全道各地で報徳による指導を行ったのだ、と。

札幌農学校の二期生である内村鑑三は英文で「代表的日本人」という本を著しましたが、彼が5人の代表的な歴史上の偉人を挙げたときに二宮尊徳が入っているのは当然だったのです。

経済更生運動が始まった初期の頃には、掛川の大日本報徳社から佐々井信太郎が北海道にやってきて町村長研修を行い、道内には報徳組織が800から一説には1000以上も作られたそう。

報徳を常会のような形で学ぶことで、道徳を追求しさらに経済面では「主産地形成と品質安定」などの具体策で地域の産物の価値を高めていったその功績は大きいものがあった、と柴田さんは力説します。

そしてそうした「慣習的組織力」こそが後に共同体形成や協同組合などの近代的組織力に繋がっていったのだろうと。

北海道における報徳の果たした役割について、改めて知る良い機会となりました。

◆

今や市町村などの地方自治体で暮らす我々には、行政が仕事として地域をまとめてくれることが当たり前に感じられますが、開拓初期にはそうした人々がまとまることすら難しかった時代がありました。

それを結び付けて集団の力としてまとめ上げるときに、二宮尊徳が行った報徳の仕法というものは格好の良い先駆的なモデルとして認められていたのでしょう。

北海道の歴史を報徳というフィルターを通してみると、また違った歴史が見えて来そうです。

人口減少で厳しくなる社会的連帯の保持のために、いつしかまた報徳が蘇る日が来るのかもしれません。

先日友人を交えた会合があって、彼に「誰か面白い若手を連れてきてくれないか?」と頼んだところ、「そうだなあ、うむ、一人面白いのを連れて行くよ」という返事。

ワクワクしながら待っていると、40代の男性を一人連れてきてくれました。

全部で6人ほどの飲み会の中で一番若かったのはもちろん彼が連れてきてくれた方でしたが、年上ばかりのおじさんたちの飲み会の中でもしっかりと自分の思うところを述べたりと、まさにこれからの時代を託せる方とお見受けしました。

会話が進むうちに、年寄りと若者の違いに話が及びました。

私が「もう僕らのような年寄りはだんだんにフェードアウトして消えてゆくのだから、若者の若さを存分に発揮して活動をしてほしいですね」と言うと、その一番若い彼が「うーん、どうでしょうねえ」とやや否定的な様子。

「どうしました、若い人たちに残された時間こそ生かすべき財産ですよね」と言うと、「でも最近の若い人たちは失敗したくないんですよ。失敗して叱られるのも嫌がるしで、これからの時代を担えますかねえ」と弱気です。

「いやいや、若者には失敗しても取り返せるだけの時間があるでしょう?」

「はい確かに時間はあります。でもそこで失敗して無駄な時間を過ごしたくもないんです。逆に先輩たちの方が、もう何をして失敗しても後に禍根を残さないという事はありませんか?」

おっと、これは参りました。

若者の時間は、失敗から何かを学ぶ機会を得るための資源ではないようです。

逆に年寄りこそ、失敗したならもうその時点で消えればよいのではないか。

年寄りの残り時間こそ、若者の前に立ちふさがる大雪をラッセルしてラッセルして倒れることに費やすという生き方もあるのかもしれない、という思いもよらない考えが頭をよぎりました。

若者に「失敗しても良いんだからドーンとやってみなはれ!」と言う言葉はそのまま、若者が年寄りに対して「先輩、もう失敗して多少の金や名誉や地位を失っても、もう何も問題はないんじゃないですか」と言う言葉に置き換えられそうです。

結局、「過去と他人は変えられない、変えられるのは自分と未来だ」という真理なのでしょう。

年寄りが若者に期待するのもアホなら、年寄りが自分の未来を消極的に捉えるのもアホなのだ、と。

それでいてそれはこれからも金や名誉などへの欲によるものではなく、もうそろそろ次世代のためになるようなことに年寄り自信が自分の可能性をもっと模索しろ、年寄りには消え去ろうとする暇なんてないはずだ。

面白い時間でした。

たまにはもっと若い世代の人たちとの交流もしてみたくなりました。

まだまだ消え去るわけにはいかないようですね。