私自身博物館は嫌いではないので折に触れて旅行の時などに訪れますが、最近は展示などが似通ってきているような気がしていました。

またどの博物館も、人口減少や景気低迷、行政の予算縮減などによって利用者もあまり増えない状況に陥っています。今回の博物館大会のテーマは「つなげる・つながる博物館」というもの。

その趣旨は「博物館はモノや情報などを通じて、人と人がつながっていく場であります。より充実した博物館活動を目指して、これまでも『連携』することの必要性・重要性が語られてきました。今回は、現状における『連携』のあり方を検証するとともに、あらためて博物館施設、関係団体、地域住民などとの連携といった面から、今後の活動について考えてみたいと思います」とされています。

(なるほど~、ということはなにか「繋げること」をキーワードとしたこうえんにしなくてはなるまい…)と考えて、今回の講演のタイトルは「つなぎ・つなげる・つながる生涯学習」としました。

講演の直前までパワポを修正していたので、事前に配布できなかったことと思います。しかしパワポを配布するのも考えもので、資料で先が読まれてしまうと意外さが減るので、たまには資料配布なしで画面に注目してもらう講演も良いでしょう。

※ ※ ※ ※ ※

さて、講演の内容を軽くメモしておきましょう。

まずはプロローグで、宿泊客が減る観光地のホテルと、2002年に経営危機に陥った札響の立て直しの話から導入。いったい何のこと?という意外さをねらってみました(笑)

話は「生涯学習とは何か」に続きます。生涯学習とは、単に芸術・文化活動をするだけではなく、「○○とは何か?」と常に問いかける能動性と、「今何をなすべきか」を考えて実践する強い生き方のこと、というのが私の理解です。

【生涯学習とは何か】

単に博物館が従来型の生涯学習の拠点などと胡坐をかいているわけにはいきません。学芸員や博物館行政に携わる人たち自身にもよりよい博物館を目指して「今自分は何をなすべきか」を考え実践することを求めています。

※ ※ ※ ※ ※

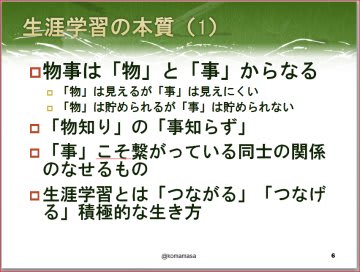

そこで「生涯学習の本質」とは「つながる」「つなげる」積極的な生き方だ、と続きます。よく「物事(ものごと)」と簡単に言いますが、これは「物」と「事」に分けられます。

そして見える実態としての「物」と、見えない「事」の違いに気づき、「事」とはまさに物同士の関係性であることにも気づきます。「何事が起きているのか」ということが関係性への理解にほかなりません。

【モノ・ゴトの話】

ここで話題は釧路市の情報発信へ。実際のところホームページもセンスや見やすさなどにおいて十分とは言えないし、ネット環境も強いとは言えません。

そんななかでいかに地域の情報を発信してゆくか、ということで昨年から観光振興室や市立博物館、こども遊学館などでツイッターを始めてもらいました。

まだまだ使い方が上手とは言えませんが、情報を発信しなくては、という動機づけができれば今のところは上々でしょう。情報発信スキルは実践しなくては身につかないので、今はまだ様子見です。

【博物館のツイッター】

【こども遊学館】

【観光振興室のツイッター、フォロワーの数がすごい】

ただ肝心なのは、行政の上層部として博物館など運営に関心を持って折に触れて意見交換やネット上でも良いから会話をできるようにしておくことです。ここでも現場とどこかのチャンネルで繋がっていないと、スムースな意思疎通は図れません。

私もこれらのツイッターをフォローして、ときどきアドバイスをしています。自分がやらないでいて、業務命令で「ツイッターをやりなさい」と言ったって現場も本気にならないでしょうしね。

これらの機関の担当者には早く私の屍を乗り越えていってほしいものです。

※ ※ ※ ※ ※

さて、今日一番言いたかったのは次のスライド。「Wikipedia時代の博物館の役割」とは何かというものです。

情報だけなら大概のことがWikipediaで見つかる時代に、わざわざ博物館があって、そこに学芸員がいて展示物がある意味とは何でしょう。

情報と言う文字情報だけでは伝わらないリアルな現物こそが博物館の『強み』であるので、そこを上手に見せる必要があることがひとつ。

しかしもっと売りになるべきは、博物館の展示に潜んでいる「科学の面白さ」や「なぜ?」を解決してきたその過程の面白さなのではないか、というのが私の問いです。

学芸員の皆さんだったら、自分の中に市民にしてもらいたいことや、これが分かってくれたら死んでも良い、と思うくらいのネタがあるのではないでしょうか。

ツイッターやフェイスブックをやりましょう、などとは申しません。ただ情報は何らかの形でもっと発信して市民と繋がるよう努力するべきだと気付いた方が良い。

そのうえで繋がった先の博物館が十年一日のごとく漫然と展示を飾るだけの場所では価値を発揮しているとは言い難い。感動や気づきを与えられるようなものをこちらもしっかりとストックしておいてほしいものです。

つまり、博物館が市民とつながってゆくためには質の良い情報をこまめに発信すべきだと思うこと。そして自ら持っている魅力をもっと研ぎ澄ますことが大事だ、ということなのです。

※ ※ ※ ※ ※

冒頭のプロローグで紹介した団体客とホテルの話、経営危機から立ち直った札響楽団は、いずれもお客さんとの間のつながりが切れているのではないか。それを取り戻した時には再興が可能なのではないか、と思っています。

今日のお話が何かの参考になって、一人でも多くの実践に繋がってゆくことを心から期待しています。ご成長いただいた皆様、ありがとうございました。