今日は、『活イカとともにシシャモ・トキシラズ地域ブランド普及会』の会合がありました。

この会合、昨年までは『活イカでイカした街を創ろう会』というイベントだったのですが、今年は活イカに加えて、地域ブランドである「シシャモ」と「トキシラズ」が加え、会の名称も、『活イカとともにシシャモ・トキシラズ地域ブランド普及会』と全部が入ったものとなりました。

参加者は各界の名士に声をかけて約100名ほどが賑やかに、例年にないほど涼しくない釧路を話題にしながら、トキシラズ、シシャモ、活イカ、サンマ、そしてサバと酒に舌鼓を打ちました。

※ ※ ※ ※ ※

会合の最後に、シシャモやトキシラズを取り巻く話題がそれぞれの担当者が、釧路市東部漁協の佐々木専務からトキシラズ(トキジャケとも言う)についての紹介がありました。

トキシラズとは本来は秋に獲れる鮭が春先に獲れてしまうので「お前は時を知らないのか」としてトキシラズになったもの。

しかし秋に向けて産卵のために卵や精子をつくるために体のエネルギーを使っていないために、身に良質の脂がたっぷり乗っていてえも言われぬ美味さなのです。

このトキシラズ、地元ではあまり食べられずにもっぱら札幌や築地などに送られていたのですが、これじゃいかん、と東部漁協さんが奮起して地場での消費拡大に奔走し、少しずつ地場の名物としての地位を確立してきました。

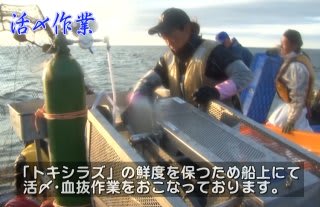

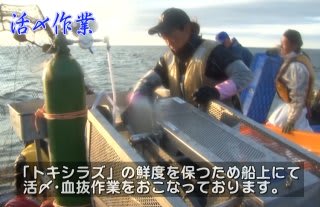

釧路地域ブランド推進協議会が認定する釧路の地域ブランドとして選ばれてからは、その品質を保つためにさらに努力を重ね、今は鮮度を最大限に保つために網から獲った船上で血抜きをしていますが、これを「活〆(かつじめ)」と言います。

だからトキシラズの正式なブランド名は、『釧路定置【活〆】トキシラズ』というわけ。

活〆には専用の機械を導入し品質の安定化と効率化を図っていて、なんといっても鮮度が違います。

またトキシラズは、春先に獲れるものはほぼ間違いなくトキシラズですが、7月を過ぎるあたりから秋鮭になっているものが混じりはじめます。

そのため、市場で選別をするときには目利きがそれを見極めて、トキじゃないものは絶対に緑の認定タグを打ちません。

【本物のトキにだけ打つ認定タグ】

「トキかどうかの見極めって何でやるんですか?」

「毛艶(けづや)、つまりウロコの柔らかさとか輝きなどに端的に表れるんです。それができる目利きはうちにも三人しかいませんが、脂のノリで分ける品質選別もまず間違えませんね(笑)」

※ ※ ※ ※ ※

トキシラズは年に2万本しか取れない貴重な魚。

それまでトン単位でしか魚を売ったことのない釧路にとって、一本単位で魚を売るなんて、年配の人たちには理解されなかったと言います。

ブランド化を進める中で、地元消費率もかつての1/3から半分くらいへと上がってきました。

「本物のトキを食べたかったら釧路へおいで、ってね。そんなくらいのブランドにしたいなあ」と、佐々木専務の夢が広がります。

知っているようで知らない魚の話。

釧路の魚のブランド化をもっと進めたいですね。

※東部漁協さん作成のビデオより映像をお借りしました。

この会合、昨年までは『活イカでイカした街を創ろう会』というイベントだったのですが、今年は活イカに加えて、地域ブランドである「シシャモ」と「トキシラズ」が加え、会の名称も、『活イカとともにシシャモ・トキシラズ地域ブランド普及会』と全部が入ったものとなりました。

参加者は各界の名士に声をかけて約100名ほどが賑やかに、例年にないほど涼しくない釧路を話題にしながら、トキシラズ、シシャモ、活イカ、サンマ、そしてサバと酒に舌鼓を打ちました。

※ ※ ※ ※ ※

会合の最後に、シシャモやトキシラズを取り巻く話題がそれぞれの担当者が、釧路市東部漁協の佐々木専務からトキシラズ(トキジャケとも言う)についての紹介がありました。

トキシラズとは本来は秋に獲れる鮭が春先に獲れてしまうので「お前は時を知らないのか」としてトキシラズになったもの。

しかし秋に向けて産卵のために卵や精子をつくるために体のエネルギーを使っていないために、身に良質の脂がたっぷり乗っていてえも言われぬ美味さなのです。

このトキシラズ、地元ではあまり食べられずにもっぱら札幌や築地などに送られていたのですが、これじゃいかん、と東部漁協さんが奮起して地場での消費拡大に奔走し、少しずつ地場の名物としての地位を確立してきました。

釧路地域ブランド推進協議会が認定する釧路の地域ブランドとして選ばれてからは、その品質を保つためにさらに努力を重ね、今は鮮度を最大限に保つために網から獲った船上で血抜きをしていますが、これを「活〆(かつじめ)」と言います。

だからトキシラズの正式なブランド名は、『釧路定置【活〆】トキシラズ』というわけ。

活〆には専用の機械を導入し品質の安定化と効率化を図っていて、なんといっても鮮度が違います。

またトキシラズは、春先に獲れるものはほぼ間違いなくトキシラズですが、7月を過ぎるあたりから秋鮭になっているものが混じりはじめます。

そのため、市場で選別をするときには目利きがそれを見極めて、トキじゃないものは絶対に緑の認定タグを打ちません。

【本物のトキにだけ打つ認定タグ】

「トキかどうかの見極めって何でやるんですか?」

「毛艶(けづや)、つまりウロコの柔らかさとか輝きなどに端的に表れるんです。それができる目利きはうちにも三人しかいませんが、脂のノリで分ける品質選別もまず間違えませんね(笑)」

※ ※ ※ ※ ※

トキシラズは年に2万本しか取れない貴重な魚。

それまでトン単位でしか魚を売ったことのない釧路にとって、一本単位で魚を売るなんて、年配の人たちには理解されなかったと言います。

ブランド化を進める中で、地元消費率もかつての1/3から半分くらいへと上がってきました。

「本物のトキを食べたかったら釧路へおいで、ってね。そんなくらいのブランドにしたいなあ」と、佐々木専務の夢が広がります。

知っているようで知らない魚の話。

釧路の魚のブランド化をもっと進めたいですね。

※東部漁協さん作成のビデオより映像をお借りしました。