10月23日有明山神社内のオブジェ(記念碑)更新しました

「八坂村の郷土かるた」を11月3日の新タイトルに移動しました

21日

老舗の和菓子やさん

穂高富田信号(広域農道)の近くに個性的なロゴの「丸山菓子舗」があります。

先日来客用にと店に立ち寄った折、ショーケースに「矢村の矢助」なる和菓子が

目にとまったのは、最近伝説本「安曇野に八面大王は駆ける」(中島博昭著)を

読んだ中で見かけた記憶があたったためです。

「この和菓子に関するパンフはありますか?」と聞くと

よくぞ聞いてくれました!の雰囲気で別コーナーへと誘導する。

丸山菓子舗では以前から、安曇野を紹介し郷土を大切に守るために、

安曇野にまつわる名を冠した和菓子を作っておられたのを、

「店内にそのギャラリーを設けませんか?」と勧められたのがきっかけとか。

写真左:紹介パンフ きりえ制作は やまぐちひろみさん(もう故人になられたそうです)

写真右:銘菓 矢村の矢助

この他に民話の里シリーズとして、八面大王、有明山、御船だいこ、安曇野風土記などなどあります

このギャラリー開設を提案したのは、またしても登場の「中島博昭氏」ですって。

犬は歩くと棒にあたりますが、私は訪ねると中島博昭氏にぶつかります。

安曇野が狭いのか、縁が深いのか?

この店を初めて知ったのは、住宅建築のため大阪から上棟式の準備にやってきた今年2月です。

内祝用の注文でお世話になりました

そのときの対応がよかったので、その後建築に参加するための私の単身赴任中にも何回か

買いに行っていましたが、

ある日

農道を走っていた時、一転俄かに掻き曇り、それこそバケツをひくりかえしたような

大雨に遭いました。トラックのはね散らした水をかぶるわ、免許とりたてで雨中走行は初めてと、

散々な目に・・・・

ちょうどさしかかった広い駐車場に、緊急停車の判断は正解

傘をさした若いスタッフがドアの側で「どうぞ雨宿りしてください」と

誘導してくれました。

無料の休憩コーナーもあり、セルフサービスでコーヒーがいただけます

雨でなくても、穂高散策の休憩にどうぞ

2回の誘導にノックアウトです

明治42年創業の老舗にあぐらをかかず、完璧なCS(顧客満足)を実践している。

和菓子だけでなく勿論洋菓子だって負けていません!

またまた散歩中に・・・・

豊かな水路が幾筋も北アルプスや有明山を水源に流れてきます、よく澄んだ水です。

脇の畦道で、まるで春の若葉のような柔らかい蓬(よもぎ)を見つけた。

そうだ!お正月のお餅にまぜよう(臼でなく電気餅つき器ですが)

洗って干したら70グラムもありました。充分な量です

せせらぎを聞きながら散策していると、こんなロマンティックな橋もあります

橋自体はそれほどロマンティックではありません。

しかしその先の養護老人ホームの看板はすごいです「お年寄りの地上の天国」

私は「お年寄りの地上の楽園」のほうが素敵だと思うのですが、命名者にもきっとそれなりの

思いがあったのでしょう

有明山が好きで、いつか山に登りたいです。まずは手始めに有明山神社を散策

21日の朝6時の外気温9℃ 室内14℃ 久しぶりに有明山がくっきりみえます

久しぶりに有明山がくっきりみえます

有明山の麓にあり、手力雄命(たちからおのみこと)ほか三神をまつり有明山を信仰する

山岳信仰神社である。

鳥居を過ぎ裕明門をくぐったすぐ右手にまだ新しい石のオブジェがあります。

およそ古めかしい神社に似つかわしくない感じがしたが、よく見るとなかなかユニーク

写真上右:西面に「吉呼員和」(喜びを集めて和やかに)

写真上左:東面に「吾唯足知」(分に安んじて貪らない)

石の真ん中の口を上下左右につけて読むと、写真説明の「」になる仕組みです

"開運招福の石"と名付けられており、直径2.55メートル 厚さ0.3メートル 重量2.4トン

有明山神社々務所の立て札の説明によると

百拾有余年前に、全国から集められた和歌が、神社の社宝として保管されていたのを

「残月集」として発刊した記念碑だそうです。

この四角(□)をくぐりぬけて、吉運を集めてくださいとのこと。

日本に一つしかありませんとも書いてありましたので記念にくぐりぬけました。

帰宅後「残月集」を編纂したのは誰で、何処へ行くとそれを見ることができるのか?

このオブジェの作家はどなた?など疑問が沸々と湧いてきました。

まずは穂高の観光課へ・・・・電話口の担当者は????

ではと、穂高ならお任せのJR穂高駅前「ひつじ屋」さんへ電話すると

うちの大家さんならきっとご存知です・・・・・・

大家さんとは矢野口まことさん。

矢野口さんは「残月集」発刊関係者のお孫さんであることもわかりました。

今日はここまで。しっかり調査して確実な情報をお伝えしますので、乞うご期待!

では神社に戻りましょう

鳥居手前の坂道を登り山門をぬけて東へ、小さい石仏の並ぶ細い山道を5分くらい歩くと、

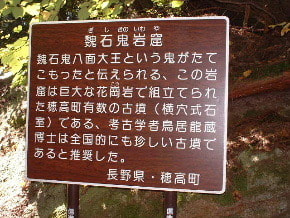

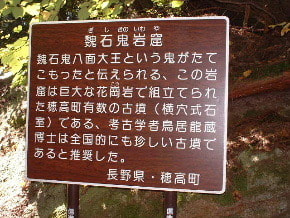

「魏磯鬼窟(ぎしきのいわや)」古墳がある。

坂上田村麻呂に討ち取られた、あの伝説の大王が最後に棲んでいたとされています

鳥居へ行く道の角には、そば処「くるまや」 水車小屋が目印です

ここは美味しくて安いよ!品切れごめんの大繁盛でした

競合店なしの店ならもっと高いはずなのに。。。嬉しい誤算でした

回りのテーブルを見渡すと、追加一品のグリーンの小鉢が並んでいます。

モツ煮ですって 信州ですから勿論馬モツでした

10月23日 午前9時

午前9時

久しぶりの快晴。ここ2日の冷え込みで燕岳も白馬方面の山も初冠雪(写真右)

写真左:有明山の左にほんの少し白く見える。しばらくして池田町のクラフトパークへ撮影に走るも、雲の中でした

さて、石のオブジェの後日談

有明山神社の宮司(等々力満)さんからオブジェについて聞くことができました

・これは宮司さん自身の発案である

・「吾唯足知」は「京都・龍安寺」のつくばい(茶庭などに据える手水鉢)から拝借

(水戸黄門からの寄進とされており、本物は未公開の茶室にある)

・「吉呼員和」は宮司さん考案

・文字は石川さん(どちらの方か聞き漏らしましたが、おそらく残月集編集関係者ではないか?)

・御影石は中国産というより中国で制作され、運ばれてきた

以上がオブジェの成り立ちです。

11月5日:スイス村(豊科)内自然食品店の奥にあったタペストリーには

吾唯足知 下に龍安寺のサインが見えます

「友人からのプレゼント」とのことでした。

平成15年発行「残月集」は図書館で借りてきましたが、

縦305ミリ、横234ミリ、厚さ33ミリ、重量約3キロ、重いぞー

由緒ある方々1200余名の有明山を詠った色紙・短冊の写真入り和歌集です

当時収集された短冊や和歌を、明治30年小冊子にして発行編纂された矢野口保邦さんのお孫さんが、

上記の矢野口まことさんでありました。

これは安曇野の文化芸術の質の高さを知る貴重な事柄で、もっとゆっくり調べたいと思います

すっかり秋なのに

畑にはサトイモととうもろこし(さすがに実はありませんが)並列しています

その間にはマネキンかかしが立っています(写真左)

北アルプスはもう初冠雪だというのに、まだコスモスががんばっています

茶色に見えるのは蕎麦の実(写真右)

信州の季節感は面白いです

24日 6時の外気温9℃ 室内15℃

6時の外気温9℃ 室内15℃

たびたび登場の堀金物産センターで商品名「本かりん」を買いました

5個で500円、1.5キロあります。

ずっと以前に梅酒を作って以来の果実酒つくりに挑戦します

同封のレシピから転載

カンタンかりん酒のつくりかた

【用意するもの】

かりん 1キログラム

氷砂糖 100~200グラム

ホワイトリカー 1.8リットル

【作り方】

かりんをよく洗い水分を切り(管理人補足:右端のように柔らかいモゲモゲの薄皮があります)

輪切りにし、つけます(管理人補足:漬け込む容器の水分を充分に除くこと。カビの原因になる)

1カ月すれば飲めます。

1年たったら実をとりだします

ほら作り方もレシピもカンタンでしょ

1カ月先から飲めるなら1年も実は残ってないと思う。。。。

「八坂村の郷土かるた」を11月3日の新タイトルに移動しました

21日

老舗の和菓子やさん

穂高富田信号(広域農道)の近くに個性的なロゴの「丸山菓子舗」があります。

先日来客用にと店に立ち寄った折、ショーケースに「矢村の矢助」なる和菓子が

目にとまったのは、最近伝説本「安曇野に八面大王は駆ける」(中島博昭著)を

読んだ中で見かけた記憶があたったためです。

「この和菓子に関するパンフはありますか?」と聞くと

よくぞ聞いてくれました!の雰囲気で別コーナーへと誘導する。

丸山菓子舗では以前から、安曇野を紹介し郷土を大切に守るために、

安曇野にまつわる名を冠した和菓子を作っておられたのを、

「店内にそのギャラリーを設けませんか?」と勧められたのがきっかけとか。

写真左:紹介パンフ きりえ制作は やまぐちひろみさん(もう故人になられたそうです)

写真右:銘菓 矢村の矢助

|  |

この他に民話の里シリーズとして、八面大王、有明山、御船だいこ、安曇野風土記などなどあります

このギャラリー開設を提案したのは、またしても登場の「中島博昭氏」ですって。

犬は歩くと棒にあたりますが、私は訪ねると中島博昭氏にぶつかります。

安曇野が狭いのか、縁が深いのか?

この店を初めて知ったのは、住宅建築のため大阪から上棟式の準備にやってきた今年2月です。

内祝用の注文でお世話になりました

そのときの対応がよかったので、その後建築に参加するための私の単身赴任中にも何回か

買いに行っていましたが、

ある日

農道を走っていた時、一転俄かに掻き曇り、それこそバケツをひくりかえしたような

大雨に遭いました。トラックのはね散らした水をかぶるわ、免許とりたてで雨中走行は初めてと、

散々な目に・・・・

ちょうどさしかかった広い駐車場に、緊急停車の判断は正解

傘をさした若いスタッフがドアの側で「どうぞ雨宿りしてください」と

誘導してくれました。

無料の休憩コーナーもあり、セルフサービスでコーヒーがいただけます

雨でなくても、穂高散策の休憩にどうぞ

2回の誘導にノックアウトです

明治42年創業の老舗にあぐらをかかず、完璧なCS(顧客満足)を実践している。

和菓子だけでなく勿論洋菓子だって負けていません!

またまた散歩中に・・・・

豊かな水路が幾筋も北アルプスや有明山を水源に流れてきます、よく澄んだ水です。

|  |

脇の畦道で、まるで春の若葉のような柔らかい蓬(よもぎ)を見つけた。

そうだ!お正月のお餅にまぜよう(臼でなく電気餅つき器ですが)

洗って干したら70グラムもありました。充分な量です

せせらぎを聞きながら散策していると、こんなロマンティックな橋もあります

橋自体はそれほどロマンティックではありません。

しかしその先の養護老人ホームの看板はすごいです「お年寄りの地上の天国」

私は「お年寄りの地上の楽園」のほうが素敵だと思うのですが、命名者にもきっとそれなりの

思いがあったのでしょう

|  |

有明山が好きで、いつか山に登りたいです。まずは手始めに有明山神社を散策

21日の朝6時の外気温9℃ 室内14℃

久しぶりに有明山がくっきりみえます

久しぶりに有明山がくっきりみえます有明山の麓にあり、手力雄命(たちからおのみこと)ほか三神をまつり有明山を信仰する

山岳信仰神社である。

鳥居を過ぎ裕明門をくぐったすぐ右手にまだ新しい石のオブジェがあります。

およそ古めかしい神社に似つかわしくない感じがしたが、よく見るとなかなかユニーク

|  |

写真上右:西面に「吉呼員和」(喜びを集めて和やかに)

写真上左:東面に「吾唯足知」(分に安んじて貪らない)

石の真ん中の口を上下左右につけて読むと、写真説明の「」になる仕組みです

"開運招福の石"と名付けられており、直径2.55メートル 厚さ0.3メートル 重量2.4トン

有明山神社々務所の立て札の説明によると

百拾有余年前に、全国から集められた和歌が、神社の社宝として保管されていたのを

「残月集」として発刊した記念碑だそうです。

この四角(□)をくぐりぬけて、吉運を集めてくださいとのこと。

日本に一つしかありませんとも書いてありましたので記念にくぐりぬけました。

帰宅後「残月集」を編纂したのは誰で、何処へ行くとそれを見ることができるのか?

このオブジェの作家はどなた?など疑問が沸々と湧いてきました。

まずは穂高の観光課へ・・・・電話口の担当者は????

ではと、穂高ならお任せのJR穂高駅前「ひつじ屋」さんへ電話すると

うちの大家さんならきっとご存知です・・・・・・

大家さんとは矢野口まことさん。

矢野口さんは「残月集」発刊関係者のお孫さんであることもわかりました。

今日はここまで。しっかり調査して確実な情報をお伝えしますので、乞うご期待!

では神社に戻りましょう

鳥居手前の坂道を登り山門をぬけて東へ、小さい石仏の並ぶ細い山道を5分くらい歩くと、

「魏磯鬼窟(ぎしきのいわや)」古墳がある。

坂上田村麻呂に討ち取られた、あの伝説の大王が最後に棲んでいたとされています

鳥居へ行く道の角には、そば処「くるまや」 水車小屋が目印です

ここは美味しくて安いよ!品切れごめんの大繁盛でした

競合店なしの店ならもっと高いはずなのに。。。嬉しい誤算でした

回りのテーブルを見渡すと、追加一品のグリーンの小鉢が並んでいます。

モツ煮ですって 信州ですから勿論馬モツでした

10月23日

午前9時

午前9時久しぶりの快晴。ここ2日の冷え込みで燕岳も白馬方面の山も初冠雪(写真右)

写真左:有明山の左にほんの少し白く見える。しばらくして池田町のクラフトパークへ撮影に走るも、雲の中でした

|  |

さて、石のオブジェの後日談

有明山神社の宮司(等々力満)さんからオブジェについて聞くことができました

・これは宮司さん自身の発案である

・「吾唯足知」は「京都・龍安寺」のつくばい(茶庭などに据える手水鉢)から拝借

(水戸黄門からの寄進とされており、本物は未公開の茶室にある)

・「吉呼員和」は宮司さん考案

・文字は石川さん(どちらの方か聞き漏らしましたが、おそらく残月集編集関係者ではないか?)

・御影石は中国産というより中国で制作され、運ばれてきた

以上がオブジェの成り立ちです。

11月5日:スイス村(豊科)内自然食品店の奥にあったタペストリーには

吾唯足知 下に龍安寺のサインが見えます

「友人からのプレゼント」とのことでした。

平成15年発行「残月集」は図書館で借りてきましたが、

縦305ミリ、横234ミリ、厚さ33ミリ、重量約3キロ、重いぞー

由緒ある方々1200余名の有明山を詠った色紙・短冊の写真入り和歌集です

当時収集された短冊や和歌を、明治30年小冊子にして発行編纂された矢野口保邦さんのお孫さんが、

上記の矢野口まことさんでありました。

これは安曇野の文化芸術の質の高さを知る貴重な事柄で、もっとゆっくり調べたいと思います

すっかり秋なのに

畑にはサトイモととうもろこし(さすがに実はありませんが)並列しています

その間にはマネキンかかしが立っています(写真左)

北アルプスはもう初冠雪だというのに、まだコスモスががんばっています

茶色に見えるのは蕎麦の実(写真右)

|  |

信州の季節感は面白いです

24日

6時の外気温9℃ 室内15℃

6時の外気温9℃ 室内15℃たびたび登場の堀金物産センターで商品名「本かりん」を買いました

5個で500円、1.5キロあります。

ずっと以前に梅酒を作って以来の果実酒つくりに挑戦します

同封のレシピから転載

カンタンかりん酒のつくりかた

【用意するもの】

かりん 1キログラム

氷砂糖 100~200グラム

ホワイトリカー 1.8リットル

【作り方】

かりんをよく洗い水分を切り(管理人補足:右端のように柔らかいモゲモゲの薄皮があります)

輪切りにし、つけます(管理人補足:漬け込む容器の水分を充分に除くこと。カビの原因になる)

1カ月すれば飲めます。

1年たったら実をとりだします

ほら作り方もレシピもカンタンでしょ

1カ月先から飲めるなら1年も実は残ってないと思う。。。。

最近とみに”町つくり”成功例としてとりあげられる小布施。葛飾北斎は高齢になっても画勢衰えず(こんな言葉あるのかしらん)、小布施の旧家で逗留中にもたくさん絵を残しています。それが縁で「北斎館」が建てられました。

浮世絵ばかりでなく、「西瓜と包丁」など北斎と知らずに見たら、現代ものと思うほど新鮮。

・東京へ出かける用事はありませんか?

なければ作りましょう(笑)

北斎http://www.hokusaiten.jp/index_jp.html始まっています。「北斎先生」の記事も読んでね。ミュージシャンがビートルズと美空ひばりを敬愛するように、イラストレーターを目指す人が北斎を好きな画家に挙げます。行きたいなあ。地方に住んで困るのが、大きいコンサートと絵画展が近くに来ないことです。

「吾唯足知」と[吉呼員和]は、カオスとコスモスの相互乗り入れ([等価性])と観てよい[開運招福の碑]ある。

[HHNI眺望]の自然数は、有田川町電子図書

[絵本]「もろはのつるぎ」で・・・

おバカばあばの拙いブログでコメントの内容が理解できません。申し訳ありません。

開運笑福のオブジェはその後、地方の旅先で見かけたこともあります。