先月 片山廣子さんの随筆集『ともしい日の記念』を入手して…

(正確に言えば 芥川の読書をしていた昨年の春以降…) つい 片山さんの話題になってしまうのですけど、、 『ともしい日の記念』の「むかしの人」という随筆のなかで 「大塚楠緒子」さんの思い出をつづっていらっしゃるのを読んでちょっとびっくりしました。

私が勝手にびっくりしただけのことですけど、、 片山廣子さんと大塚楠緒子さんに交流があったことが知れて、 しかも随筆のなかで片山さんは 楠緒子さんを「あの方」と書き、 なんというかまるで女学生の乙女が憧れの上級生のことを語るかのように 楠緒子さんの美貌、知性、佇まい、、 声をかけられることさえ畏れ多いみたいにその憧れを綴っているのに驚きました。。 ほんとうに、 胸ときめかす乙女のように…

、、私がおもうには 片山廣子さんだって(遺されたお写真からは) 品が良く清楚な白百合のような方だとお見受けするのですが、 片山さんは随筆のなかで楠緒子さんを「クリーム色の薔薇」に喩えていらしゃいます。 たしかに楠緒子さんのお写真からは 百合よりも薔薇に近いイメージが感じられますね…

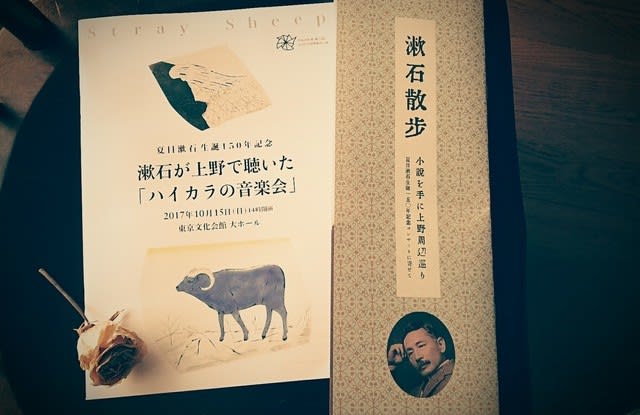

片山廣子さんは 芥川龍之介がひそかに愛した女性として堀辰雄の小説などでは書かれているわけですが、 大塚楠緒子さんは夏目漱石がひそかに愛した(?)とかそのように言われる女性でもあります(…私はあんまりそう思ってませんが)。 片山さんの随筆「むかしの人」にも、 楠緒子さんが急逝されたときに夏目漱石が詠んだ句

「あるほどの菊投げ入れよ棺の中」

が引用されていました。 漱石先生が菊と書いたのは 楠緒子さんが亡くなったのが11月だったからかと思いますが 漱石先生なら楠緒子さんを何の花にたとえたでしょう…

***

この随筆を読んで、 片山廣子さんは楠緒子さんより3つ年下と知り、 では片山廣子さんと漱石先生との繋がりはなかったのだろうか…と。

漱石先生は、 ギリシャ・ローマの神話を翻訳出版した野上弥生子さんに宛てて 「あなたが家事の暇を偸んで『傳説の時代』をとう/\仕舞迄譯し上げた忍耐と努力に少からず感服して居ります」 というお手紙を送っています(青空文庫でも読めます >>『傳説の時代』序)

野上弥生子さんは 漱石先生の教え子の野上豊一郎の妻だという繋がりがあり、 大塚楠緒子さんは漱石の友人の美学者、大塚保治夫人だという繋がりもあるのですが、 両夫人とも外国文学の翻訳をしたり、小説の世界に入ったり、、という文学の世界に身を置くことになった女性たち。。 では、アイルランド文学の翻訳を(漱石が生きた時代にも)雑誌などに発表していた松村みね子=片山廣子さんと漱石先生との繋がりは無かったの・・・?

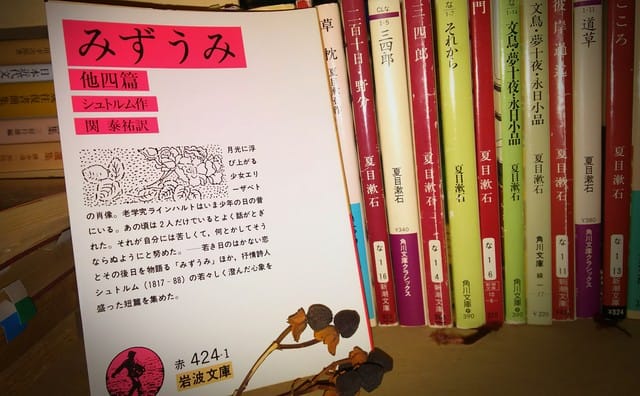

おこがましいようですが… 大学で漱石先生について学んで そのころ漱石全集はほぼ全巻に目を通したつもりでいる私ですが 片山廣子(松村みね子)さんについて漱石先生がなにか書いているというのは記憶がありませんでした。

でも検索していて、、 なんと! というか やっと… 片山廣子さんが漱石先生の小説『幻影の盾』の現代語訳を雑誌に発表していた、と。。 えーーーー‼ 驚き。。。 なぜ? いつ? ぜんぜん知らなかった…

***

小説『幻影の盾』というのは 漱石先生が英国留学から帰国後、 英国のアーサー王伝説に材をとった「薤露行」などと同時期に書いた短篇で、 アーサー王の時代の話 として漱石が創作したファンタジックな物語。 騎士ウィリアムと 敵の城の姫クララとの悲恋の物語(だったと思う…)

青空文庫でも読めますが 文語体で書かれているのでちょっと難解、、 それを片山廣子さんが現代語にして発表なさっていたなんて・・・‼ どんなふうに書かれているのだろう… どきどきどき…

、、すこし調べましたら 片山さんが「幻影の盾」を訳されたのは漱石先生の没後だということがわかりました。 (漱石先生がそれを読んでいたらお手紙とかなにか書かないはずはありませんもの)

2020年に 幻戯書房から『片山廣子幻想翻訳集 ケルティック・ファンタジー』という本に収録されて出ていることもわかりました。 早速読んでみるつもりです。

、、 私が漱石先生の文学に親しむきっかけとなったのも、 アーサー王伝説のおかげでした。 そこから漱石先生と英文学にまつわる 長い、長い旅がはじまりました。 大学を卒業して、 病気の手術をしたりして、 学業はそこで終わったけれど、、

こうして 何年も経ってからでも 新たな発見や 新たな出会いが訪れるなんて…

なんてうれしい驚き、、

「幻影の盾」現代語訳の感想は またいずれ…

***

寒い日がつづいていますね

今度の週末は暖かくなるといいですね…

(正確に言えば 芥川の読書をしていた昨年の春以降…) つい 片山さんの話題になってしまうのですけど、、 『ともしい日の記念』の「むかしの人」という随筆のなかで 「大塚楠緒子」さんの思い出をつづっていらっしゃるのを読んでちょっとびっくりしました。

私が勝手にびっくりしただけのことですけど、、 片山廣子さんと大塚楠緒子さんに交流があったことが知れて、 しかも随筆のなかで片山さんは 楠緒子さんを「あの方」と書き、 なんというかまるで女学生の乙女が憧れの上級生のことを語るかのように 楠緒子さんの美貌、知性、佇まい、、 声をかけられることさえ畏れ多いみたいにその憧れを綴っているのに驚きました。。 ほんとうに、 胸ときめかす乙女のように…

、、私がおもうには 片山廣子さんだって(遺されたお写真からは) 品が良く清楚な白百合のような方だとお見受けするのですが、 片山さんは随筆のなかで楠緒子さんを「クリーム色の薔薇」に喩えていらしゃいます。 たしかに楠緒子さんのお写真からは 百合よりも薔薇に近いイメージが感じられますね…

片山廣子さんは 芥川龍之介がひそかに愛した女性として堀辰雄の小説などでは書かれているわけですが、 大塚楠緒子さんは夏目漱石がひそかに愛した(?)とかそのように言われる女性でもあります(…私はあんまりそう思ってませんが)。 片山さんの随筆「むかしの人」にも、 楠緒子さんが急逝されたときに夏目漱石が詠んだ句

「あるほどの菊投げ入れよ棺の中」

が引用されていました。 漱石先生が菊と書いたのは 楠緒子さんが亡くなったのが11月だったからかと思いますが 漱石先生なら楠緒子さんを何の花にたとえたでしょう…

***

この随筆を読んで、 片山廣子さんは楠緒子さんより3つ年下と知り、 では片山廣子さんと漱石先生との繋がりはなかったのだろうか…と。

漱石先生は、 ギリシャ・ローマの神話を翻訳出版した野上弥生子さんに宛てて 「あなたが家事の暇を偸んで『傳説の時代』をとう/\仕舞迄譯し上げた忍耐と努力に少からず感服して居ります」 というお手紙を送っています(青空文庫でも読めます >>『傳説の時代』序)

野上弥生子さんは 漱石先生の教え子の野上豊一郎の妻だという繋がりがあり、 大塚楠緒子さんは漱石の友人の美学者、大塚保治夫人だという繋がりもあるのですが、 両夫人とも外国文学の翻訳をしたり、小説の世界に入ったり、、という文学の世界に身を置くことになった女性たち。。 では、アイルランド文学の翻訳を(漱石が生きた時代にも)雑誌などに発表していた松村みね子=片山廣子さんと漱石先生との繋がりは無かったの・・・?

おこがましいようですが… 大学で漱石先生について学んで そのころ漱石全集はほぼ全巻に目を通したつもりでいる私ですが 片山廣子(松村みね子)さんについて漱石先生がなにか書いているというのは記憶がありませんでした。

でも検索していて、、 なんと! というか やっと… 片山廣子さんが漱石先生の小説『幻影の盾』の現代語訳を雑誌に発表していた、と。。 えーーーー‼ 驚き。。。 なぜ? いつ? ぜんぜん知らなかった…

***

小説『幻影の盾』というのは 漱石先生が英国留学から帰国後、 英国のアーサー王伝説に材をとった「薤露行」などと同時期に書いた短篇で、 アーサー王の時代の話 として漱石が創作したファンタジックな物語。 騎士ウィリアムと 敵の城の姫クララとの悲恋の物語(だったと思う…)

青空文庫でも読めますが 文語体で書かれているのでちょっと難解、、 それを片山廣子さんが現代語にして発表なさっていたなんて・・・‼ どんなふうに書かれているのだろう… どきどきどき…

、、すこし調べましたら 片山さんが「幻影の盾」を訳されたのは漱石先生の没後だということがわかりました。 (漱石先生がそれを読んでいたらお手紙とかなにか書かないはずはありませんもの)

2020年に 幻戯書房から『片山廣子幻想翻訳集 ケルティック・ファンタジー』という本に収録されて出ていることもわかりました。 早速読んでみるつもりです。

、、 私が漱石先生の文学に親しむきっかけとなったのも、 アーサー王伝説のおかげでした。 そこから漱石先生と英文学にまつわる 長い、長い旅がはじまりました。 大学を卒業して、 病気の手術をしたりして、 学業はそこで終わったけれど、、

こうして 何年も経ってからでも 新たな発見や 新たな出会いが訪れるなんて…

なんてうれしい驚き、、

「幻影の盾」現代語訳の感想は またいずれ…

***

寒い日がつづいていますね

今度の週末は暖かくなるといいですね…