新聞でみつけた時から欲しくてたまらなかった絵本。 『ダース・ヴェイダーとルーク(4才) 』

もしダース・ベイダーがルークと一緒に暮らしていたら… という子育て絵本。 日本語翻訳版の広告を見たのが先だったけど、 Amazonの洋書のほうを見たら、 英語の台詞のほうが 理解するのに時間がかかるぶんだけ、 意味がわかったときの「くすっ!」という面白さが大きかったので、 洋書のほうを買いました。

アメリカのフツーのお父さんがみんな言ってるだろうな、、という日常の「しつけ」の言葉が、 ダース・ベイダーの口から発せられると とっても可笑しい、、そして なんかせつない(笑) 笑い転げながら 泣けてきそうになる。。

Amazon.comのサイトでは 「なか見!」が出来るので、 ぜひ見てみてくださいな

Darth Vader and Son (Star Wars (Chronicle))

私がすごい好きなのは、、 ↑でも見れる ルークをバーに連れて行ったときの「ぶくぶくしちゃダメ!」ってのとか、、 (これは見れないけど)ダース・ベイダーの「お絵描き」とか。。 ルークの質問に困るダース・ベイダーが可笑しくて、、

あと、、 「PRIVACY」って語が出てくるページ。 日本語版のを見てないから 何て翻訳されているかわからないけど、、 ダース・ベイダーが「一人にしておいてくれないか?」とかって 言ってると思うんだけど、、、 ねぇ? 非常に個人的な問題よねぇ? 、、あれは。。(笑)(←って何のことかわからずすみません)

映画の内容とか、 ルーク以外のキャラクターもたくさん関係していて、 ほんとに面白くて、 可愛らしくて、 たまりません。

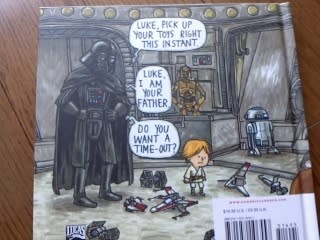

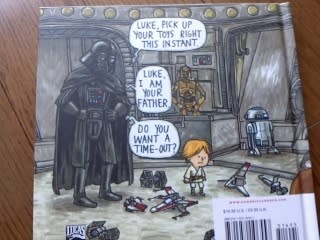

これは本の裏表紙。

***

この本の 広告映像があるみたいです。 これもかわいい。(youtube)

Darth Vader and Son -- Book Trailer

↑これを見てて、 そのあと関連映像で こんな可愛らしいのを見つけました。 ちょうど絵本のルークが きっとこんな感じの坊やたちなんでしょうね、、↓

My son fights Darth Vader and saves the galaxy

でも、↑途中からあらわれる 実写(?)のダース・ベイダーは、 やっぱりまじ怖い。。。 ぜったい怖い。。 もし、 自分があのくらいの年で あの舞台に上げられていたら、 固まっちゃう。。

、、でも いいな いいな~。 こんな風に ダース・ベイダーと闘った記憶はぜったい消えないと思うな。。 私もその昔、 ↑の坊やたちの年の頃、 お祭りでバルタン星人のハサミで頭を撫でてもらった時のこと、、 しっかり覚えているもの。

その昔、 ルーク・スカイウォーカーに憧れた少年らも、、 もしかしたらそろそろ孫を持つ年になるかもしれませんが、、 そんな元少年にもお薦めです。

もしダース・ベイダーがルークと一緒に暮らしていたら… という子育て絵本。 日本語翻訳版の広告を見たのが先だったけど、 Amazonの洋書のほうを見たら、 英語の台詞のほうが 理解するのに時間がかかるぶんだけ、 意味がわかったときの「くすっ!」という面白さが大きかったので、 洋書のほうを買いました。

アメリカのフツーのお父さんがみんな言ってるだろうな、、という日常の「しつけ」の言葉が、 ダース・ベイダーの口から発せられると とっても可笑しい、、そして なんかせつない(笑) 笑い転げながら 泣けてきそうになる。。

Amazon.comのサイトでは 「なか見!」が出来るので、 ぜひ見てみてくださいな

Darth Vader and Son (Star Wars (Chronicle))

私がすごい好きなのは、、 ↑でも見れる ルークをバーに連れて行ったときの「ぶくぶくしちゃダメ!」ってのとか、、 (これは見れないけど)ダース・ベイダーの「お絵描き」とか。。 ルークの質問に困るダース・ベイダーが可笑しくて、、

あと、、 「PRIVACY」って語が出てくるページ。 日本語版のを見てないから 何て翻訳されているかわからないけど、、 ダース・ベイダーが「一人にしておいてくれないか?」とかって 言ってると思うんだけど、、、 ねぇ? 非常に個人的な問題よねぇ? 、、あれは。。(笑)(←って何のことかわからずすみません)

映画の内容とか、 ルーク以外のキャラクターもたくさん関係していて、 ほんとに面白くて、 可愛らしくて、 たまりません。

これは本の裏表紙。

***

この本の 広告映像があるみたいです。 これもかわいい。(youtube)

Darth Vader and Son -- Book Trailer

↑これを見てて、 そのあと関連映像で こんな可愛らしいのを見つけました。 ちょうど絵本のルークが きっとこんな感じの坊やたちなんでしょうね、、↓

My son fights Darth Vader and saves the galaxy

でも、↑途中からあらわれる 実写(?)のダース・ベイダーは、 やっぱりまじ怖い。。。 ぜったい怖い。。 もし、 自分があのくらいの年で あの舞台に上げられていたら、 固まっちゃう。。

、、でも いいな いいな~。 こんな風に ダース・ベイダーと闘った記憶はぜったい消えないと思うな。。 私もその昔、 ↑の坊やたちの年の頃、 お祭りでバルタン星人のハサミで頭を撫でてもらった時のこと、、 しっかり覚えているもの。

その昔、 ルーク・スカイウォーカーに憧れた少年らも、、 もしかしたらそろそろ孫を持つ年になるかもしれませんが、、 そんな元少年にもお薦めです。