夕食後7時半頃から約1時間、雨が降らなければウォーキングをしています。

家を出る頃はまだ夕暮れですが、だんだん暗くなり星が見え始めます。家に帰る頃には真っ暗になっていますが、田舎の割りには空が明るくて2等星より暗い星は方向によっては見えません。

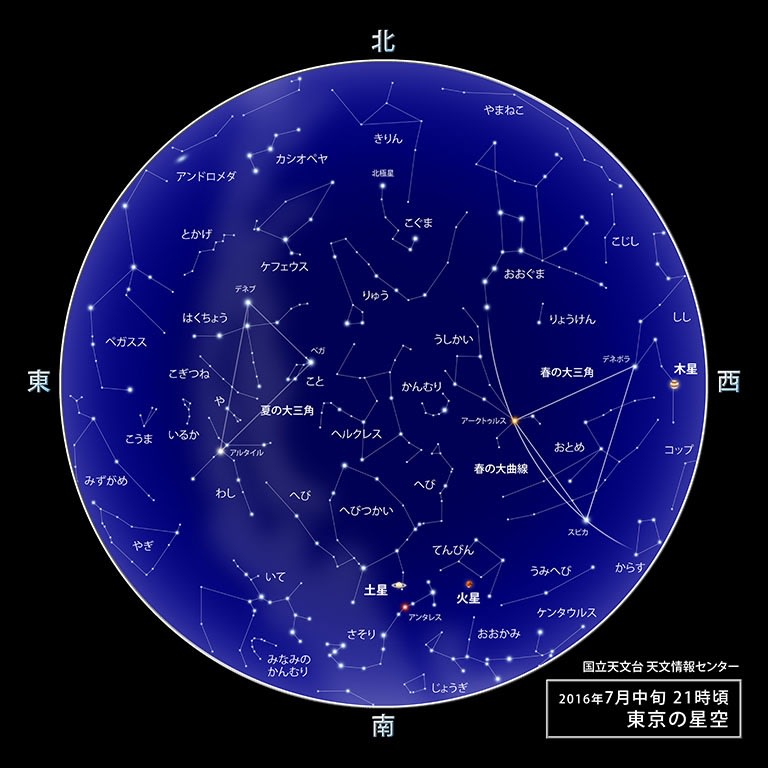

今ごろよく見えている星は

火星、木星、土星の3つは惑星ですが、火星と土星は大分高度が上がってきました。木星はまもなく西に沈みそうです。

天頂のやや西で輝くアークトゥルスは大変明るいです。アンタレスとスピカはほぼ同じくらいの明るさです。色はスピカが白いですね。

天頂よりやや東寄りに夏の大三角が見えています。はくちょう座のデネブ、こと座のベガ(織姫)、わし座のアルタイル(彦星)の3つですが、ベガが最も明るく、次がアルタイル、デネブは3つの中では最も暗いですが、いずれも1等星なのですぐにわかります。

<参考データ>

ベガ 0.03等級

アルタイル 0.77等級

デネブ 1.25等級

夏の大三角はほぼ直角3角形に見えます。その直角の角がベガで最も離れているのがアルタイルです。その間に天の川があるのですが、この辺からは見えません。秋になればもしかしたら見えるかも、です。

昔と違って夜空が明るくなったため、日本人の7割は天の川を見ることができなくなっているそうです。

今見える1等星(恒星)はこの6個ですが、冬は8個見えます。

北極星と北斗七星はよく見えます。北斗七星は形が独特で、3等星の1個を除いた6個は2等星なので見つけやすいですね。北斗七星がわかれば北極星も見つけられます。北極星は2等星ですが、周りにそれより明るい星はありません。

北極星を中心にして、北斗七星の反対側にカシオペアがあるはずなのですが、未だ見つけられずにいます。

北極星は実際には天の北極から0.85度離れていて、写真を撮ると円を描きますが、地球の歳差運動により、西暦2100年頃には0.46度まで天の北極に近づき、その後離れていきます。

子どもの頃に読んだ本では、0.5度離れた今が最も天の北極に近いと書かれていたのですが、そうでは無かったようです。

そして西暦10200年頃にはデネブが、西暦13000年頃にはベガが北極星になります。現在の北極星は2等星なのでいささか暗いですが、未来の北極星は1等星です。その時今の北極星(Polaris)は何と呼ばれるのでしょう?

国立天文台のサイトから拝借した7月の星空画像です。

家を出る頃はまだ夕暮れですが、だんだん暗くなり星が見え始めます。家に帰る頃には真っ暗になっていますが、田舎の割りには空が明るくて2等星より暗い星は方向によっては見えません。

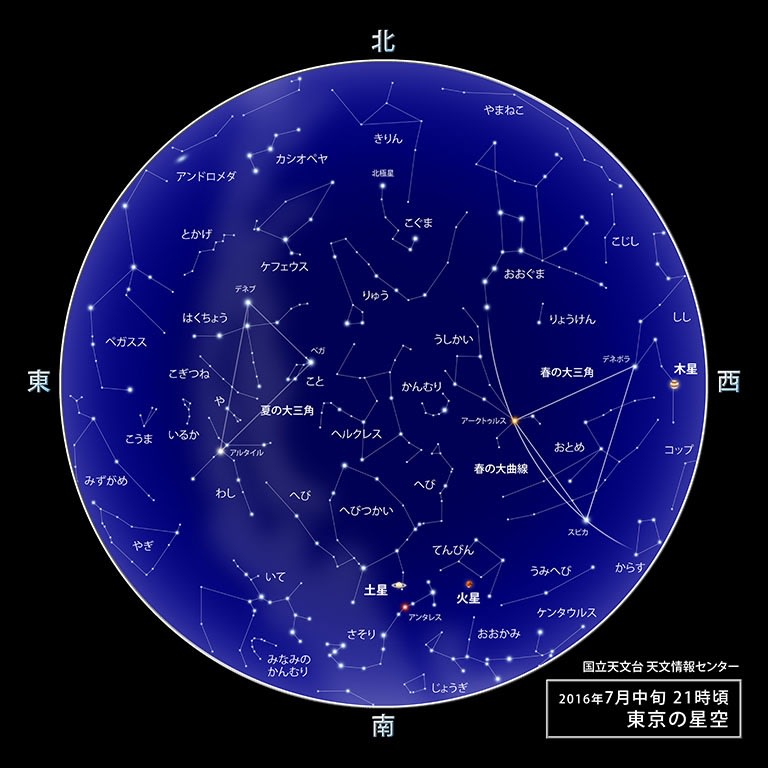

今ごろよく見えている星は

火星、木星、土星の3つは惑星ですが、火星と土星は大分高度が上がってきました。木星はまもなく西に沈みそうです。

天頂のやや西で輝くアークトゥルスは大変明るいです。アンタレスとスピカはほぼ同じくらいの明るさです。色はスピカが白いですね。

天頂よりやや東寄りに夏の大三角が見えています。はくちょう座のデネブ、こと座のベガ(織姫)、わし座のアルタイル(彦星)の3つですが、ベガが最も明るく、次がアルタイル、デネブは3つの中では最も暗いですが、いずれも1等星なのですぐにわかります。

<参考データ>

ベガ 0.03等級

アルタイル 0.77等級

デネブ 1.25等級

夏の大三角はほぼ直角3角形に見えます。その直角の角がベガで最も離れているのがアルタイルです。その間に天の川があるのですが、この辺からは見えません。秋になればもしかしたら見えるかも、です。

昔と違って夜空が明るくなったため、日本人の7割は天の川を見ることができなくなっているそうです。

今見える1等星(恒星)はこの6個ですが、冬は8個見えます。

北極星と北斗七星はよく見えます。北斗七星は形が独特で、3等星の1個を除いた6個は2等星なので見つけやすいですね。北斗七星がわかれば北極星も見つけられます。北極星は2等星ですが、周りにそれより明るい星はありません。

北極星を中心にして、北斗七星の反対側にカシオペアがあるはずなのですが、未だ見つけられずにいます。

北極星は実際には天の北極から0.85度離れていて、写真を撮ると円を描きますが、地球の歳差運動により、西暦2100年頃には0.46度まで天の北極に近づき、その後離れていきます。

子どもの頃に読んだ本では、0.5度離れた今が最も天の北極に近いと書かれていたのですが、そうでは無かったようです。

そして西暦10200年頃にはデネブが、西暦13000年頃にはベガが北極星になります。現在の北極星は2等星なのでいささか暗いですが、未来の北極星は1等星です。その時今の北極星(Polaris)は何と呼ばれるのでしょう?

国立天文台のサイトから拝借した7月の星空画像です。