京都からのスマホ投稿です。

横浜の県立歴史博物館で”勝坂縄文展”が開催されている。なかなか面白い展示構成だったな、と一通り見終えて、帰ろうとしたら、入口付近から、学芸員さんのギャラリートークと思われる、大きな声が聞こえてきた。近寄ってみると、学校の先生らしい顔つきをした中高年のグループが耳を傾けていた。まず、トップバッターとして選ばれていたのは(先日のブログでちょい顔出しさせた)”縄文の貴公子”だった。話が面白かったので、そのあともついていき、また一回りみてしまった。

はじめに、”勝坂縄文”について簡単に説明しておこう。勝坂は地名で、相模原市の勝坂(かっさか)遺跡からきている。しかし、”勝坂縄文”は、この勝坂遺跡から出土したものだけではない。正確にいえば、”勝坂式縄文”で、時代的には中期縄文の、およそ、5,000年から5,500年前までであり、地域的には、神奈川、東京、山梨、長野など関東、中部地方まで拡がっている。あの有名な茅野の”縄文のビーナス”もこれに属する。この国宝はここには来られていないが、その複製品が、”縄文のちびーなす”というチビの可愛い土偶と並んで展示されている。

さて、”縄文の貴公子”。いい表情してるでしょ、頭だけですが、大きさは日本一といっても良い、と得意気な若い学芸員さん。もっと有名にしたいんです、大規模な”土偶展”にも呼ばれるようにしたいと。ただ、本当に土偶であったのか、人面把手なのか、まだ決定的な証拠はないようだ。ぼくとしては(大男のようだから)お相撲さんの土偶であってほしい(笑)。この貴公子が横浜市栄区の公田で出土したことを聞いて、余計に親しみを感じた。我が家から、その辺まではよく散歩する”ご近所”なのだ。

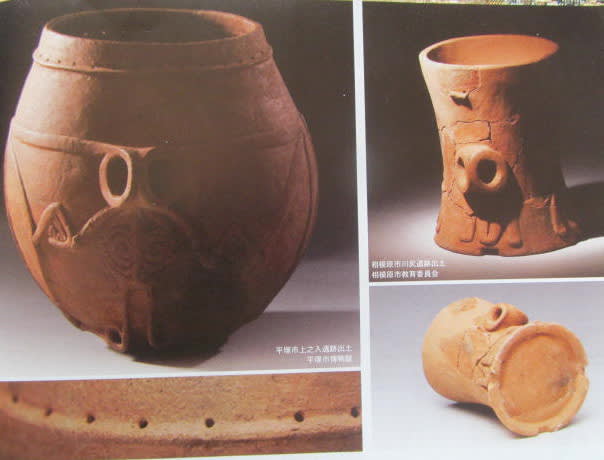

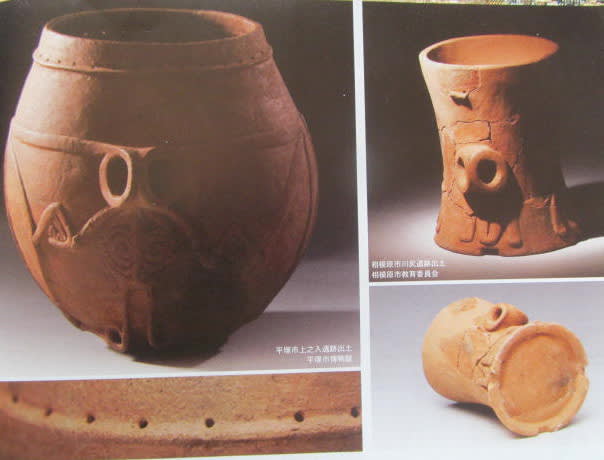

有孔鍔付土器というのがあって、これも実は用途がはっきりしないのだそうだ。上が平らである、小さな穴がぐるりと上部を囲んでいる。太鼓ではないかという説もあり、これにネットで買った豚の皮を被せてみたんです、と学芸員さん。叩くと、いい音がする太鼓になっていた。縄文人は動物の皮は簡単に手に入るし、お祭りにつかったかもしれない。でも、子供たちに聞くと、いろんな答えが出てきて面白いらしい。夜中に使うおまるではないかという子供もいたそうだ。なるほどと見学者の人たちもうなずいていた。

この学芸員さんの企画だと思うが、”人間としての縄文人”というテーマのセクションも、とても面白かった。土器のひし形模様が最後の方で合わなくなって、小さくなったり、空白になったりしてる例。これは、へたっぴーの作品。また、同種の土器を並べ、どちらが上手ですか、と問いかける。大人はたいてい、この整った方に軍配を上げるのですが、子供たちはそうではないんですよ、と言う。子供たちの方が汚れのない目でみているのかもしれない(笑)。でも考えてみれば、白隠さんの書だって、最後の文字は余白がなくなって小さな字に収めている。朝鮮の壺や茶碗だって、整ったものより、ゆがんだものが数寄者には好まれた。すると、へったぴー縄文人は、決まりきった形、模様には飽きた、天衣無縫の芸術家だったともいえる。

縄文土器は芸術だ!と言ってのめり込み、芸術写真を撮り、絵を描いたのは岡本太郎。彼の作品も展示されている。2006年、茅ヶ崎美術館でみた”岡本太郎のまなざし&湘南の原始美術”展で太郎と縄文の関係を知った。

最後のコーナーでは、相模原市の勝坂遺跡の、大山柏氏による発掘に関する歴史資料や出土品の数々を見学できる。考古学フアンの方は必見。

”勝坂縄文”マップ 関東各地、長野県も。

土偶のいろいろ

1縄文のビーナス(複製品)、2 ちびーなす、 3山梨生まれ 4相模原生まれ

土偶のいろんな顔

有孔鍔付土器

土器の模様や形

優勝カップのような/取ってのついたカップのような

UFOのような/蛙の模様のような

ぼくが縄文の貴公子だよ~ん

また来てね

。。。。。

追記

きょうの京都は、天気雨ならぬ天気雪。風情がありましたよ。特別公開の襖絵を見たり、冬の京都はいいなあ(^_^)

横浜の県立歴史博物館で”勝坂縄文展”が開催されている。なかなか面白い展示構成だったな、と一通り見終えて、帰ろうとしたら、入口付近から、学芸員さんのギャラリートークと思われる、大きな声が聞こえてきた。近寄ってみると、学校の先生らしい顔つきをした中高年のグループが耳を傾けていた。まず、トップバッターとして選ばれていたのは(先日のブログでちょい顔出しさせた)”縄文の貴公子”だった。話が面白かったので、そのあともついていき、また一回りみてしまった。

はじめに、”勝坂縄文”について簡単に説明しておこう。勝坂は地名で、相模原市の勝坂(かっさか)遺跡からきている。しかし、”勝坂縄文”は、この勝坂遺跡から出土したものだけではない。正確にいえば、”勝坂式縄文”で、時代的には中期縄文の、およそ、5,000年から5,500年前までであり、地域的には、神奈川、東京、山梨、長野など関東、中部地方まで拡がっている。あの有名な茅野の”縄文のビーナス”もこれに属する。この国宝はここには来られていないが、その複製品が、”縄文のちびーなす”というチビの可愛い土偶と並んで展示されている。

さて、”縄文の貴公子”。いい表情してるでしょ、頭だけですが、大きさは日本一といっても良い、と得意気な若い学芸員さん。もっと有名にしたいんです、大規模な”土偶展”にも呼ばれるようにしたいと。ただ、本当に土偶であったのか、人面把手なのか、まだ決定的な証拠はないようだ。ぼくとしては(大男のようだから)お相撲さんの土偶であってほしい(笑)。この貴公子が横浜市栄区の公田で出土したことを聞いて、余計に親しみを感じた。我が家から、その辺まではよく散歩する”ご近所”なのだ。

有孔鍔付土器というのがあって、これも実は用途がはっきりしないのだそうだ。上が平らである、小さな穴がぐるりと上部を囲んでいる。太鼓ではないかという説もあり、これにネットで買った豚の皮を被せてみたんです、と学芸員さん。叩くと、いい音がする太鼓になっていた。縄文人は動物の皮は簡単に手に入るし、お祭りにつかったかもしれない。でも、子供たちに聞くと、いろんな答えが出てきて面白いらしい。夜中に使うおまるではないかという子供もいたそうだ。なるほどと見学者の人たちもうなずいていた。

この学芸員さんの企画だと思うが、”人間としての縄文人”というテーマのセクションも、とても面白かった。土器のひし形模様が最後の方で合わなくなって、小さくなったり、空白になったりしてる例。これは、へたっぴーの作品。また、同種の土器を並べ、どちらが上手ですか、と問いかける。大人はたいてい、この整った方に軍配を上げるのですが、子供たちはそうではないんですよ、と言う。子供たちの方が汚れのない目でみているのかもしれない(笑)。でも考えてみれば、白隠さんの書だって、最後の文字は余白がなくなって小さな字に収めている。朝鮮の壺や茶碗だって、整ったものより、ゆがんだものが数寄者には好まれた。すると、へったぴー縄文人は、決まりきった形、模様には飽きた、天衣無縫の芸術家だったともいえる。

縄文土器は芸術だ!と言ってのめり込み、芸術写真を撮り、絵を描いたのは岡本太郎。彼の作品も展示されている。2006年、茅ヶ崎美術館でみた”岡本太郎のまなざし&湘南の原始美術”展で太郎と縄文の関係を知った。

最後のコーナーでは、相模原市の勝坂遺跡の、大山柏氏による発掘に関する歴史資料や出土品の数々を見学できる。考古学フアンの方は必見。

”勝坂縄文”マップ 関東各地、長野県も。

土偶のいろいろ

1縄文のビーナス(複製品)、2 ちびーなす、 3山梨生まれ 4相模原生まれ

土偶のいろんな顔

有孔鍔付土器

土器の模様や形

優勝カップのような/取ってのついたカップのような

UFOのような/蛙の模様のような

ぼくが縄文の貴公子だよ~ん

また来てね

。。。。。

追記

きょうの京都は、天気雨ならぬ天気雪。風情がありましたよ。特別公開の襖絵を見たり、冬の京都はいいなあ(^_^)