松濤美術館で開催されている”スサノヲの到来”。もうそろそろ閉幕となるが、ぼくが行ったのは8月23日。そのときは渋谷の美術館巡りをしていて、ブンカムラミュージアムの”エリック・サティとその時代展”もみているが、これはすでに閉幕してしまっている。どちらも感想文はまだで、とにかくメモ書きでもいいから、記録として残しておこうと思う。

古事記は意外と面白いと、いろんな方が現代文訳されているが、まだ読んではいない。先日、図書館で石森正太郎の”古事記/漫画日本の古典”に目を通してみた。それによれば、スサノヲは暴れんぼうであったり、子供のようなところもあったり、英雄的な面もあれば、日本初の和歌を詠んだりする文化的な一面もある。要するに多面性をもつ、かみさまなのである。

本展ではスサノヲをキーワードに、縄文時代から始まって、芭蕉、西行、円空など、そして、平田篤胤、熊楠など近代の巨人たちの紹介、またスサノヲを描いた作品、さらには現代美術への伝搬等、150点を超す展示品が、以下の章だてで所狭しと並べられている。

序章:日本神話と縄文の神々

第1章:神話のなかのスサノヲ

第2章:スサノヲの変容

第3章:うたとスサノヲ

第4章:マレビトたちの祈りとうた

第5章:平田篤胤

第6章:スサノヲを生きた人々ー清らかないかり

第7章:スサノヲの予感

序章では、縄文時代中期の土器や土偶そして石棒などが展示されている。スサノヲがあやめたオホゲツヒメの元から五穀が生まれたので、こうした農耕に繋がったという意味づけのようだ。

第1章に入ると、スサノヲを描いた作品がいくつも。月岡芳年の木版多色摺、平沢定人の油彩画、手銭官三郎の古面、大野明山の神像など。ここでスサノヲの視覚的イメージがつかめる。

第2章では、スサノヲの変容に焦点が合わされる。スサノヲの役割をツクヨミ(月読)が果たしたり、牛頭大王にも変容した。青面金剛像も月読尊像と共に、ここに現れる。

第3章では古今和歌集など、第4章では和歌も詠み、あちこち漂泊したスサノヲのような、放浪の円空さんや芭蕉が登場。また、西行物語絵巻もと、多彩な展示品がつづく。第5章では本居宣長の”古事記伝”からはじまり、復古神道の大成者、平田篤胤が登場。

そして、ぼくがある意味、一番興味をもったのが、第6章:スサノヲを生きた人々/清らかないかり。ここになんと、南方熊楠、折口信夫そして田中正造が現れたのだ。心にスサノヲの清らかな怒りをもつ3人。なるほど、うまい選択。熊楠は明治の神仏合祀に激しく抵抗した。自分の専門の植物や粘菌の宝庫でもある、鎮守の森が破壊されるのを許すことができなかった。これが全国的な運動となり、環境破壊がずいぶん軽減された。熊楠の日記やロンドン戯画、菌類彩色図譜などが展示されている。

折口信夫は、”公腹が立つ” ”すさのをぞ怒りつつ国を成しけるものを” ”神の怒りを我が怒りとして保ちたい”と、ぼくのメモ書きある。”すさのを詩稿”、書などが展示されている。そして田中正造。”真の文明ハ山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さゞるべし”。この文章の書かれた日記、演説草稿、など。そうそう、遺品として小石も。私財をすべて鉱毒反対運動などに使い果たして、死去したときには、ずた袋1つで、中身は、新約聖書、鼻紙と趣味の小石3個だけだったという。

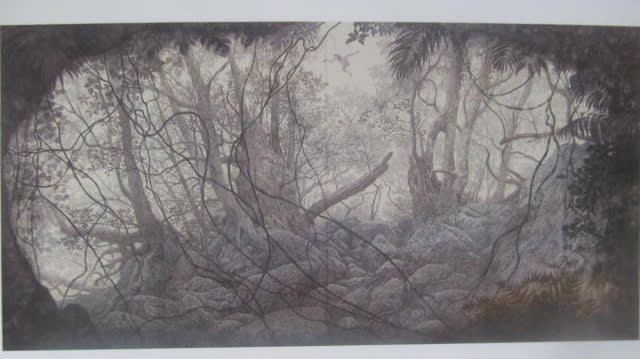

そして、”スサノヲ”は、最終章の現代美術へと伝搬して、本展を締めくくる。とても、面白い展覧会だった。

この方もスサノヲの末裔かもしれない(笑)。岡本太郎。井の頭線渋谷駅前の巨大壁画”明日の 神話”

実は、昨日、新宿駅からあずさ号に乗って行くつもりが、あずさが台風の影響で運行中止。夕方頃には復旧するだろうということでしたが、そんなに辛抱強くない我々。もうやぁめた、と帰宅してしまった次第。でも。今日から、またどこかへ出掛けるつもり。気まま人生はいいね。

実は、昨日、新宿駅からあずさ号に乗って行くつもりが、あずさが台風の影響で運行中止。夕方頃には復旧するだろうということでしたが、そんなに辛抱強くない我々。もうやぁめた、と帰宅してしまった次第。でも。今日から、またどこかへ出掛けるつもり。気まま人生はいいね。

これで、一段落、紫式部のおっかけは一旦終了とします。

これで、一段落、紫式部のおっかけは一旦終了とします。