おはようございます。

西美で”ハプスブルグ展”が開催されている。展示品のすべてがウイーン美術史美術館所蔵のものだから、コレクション展のようなもの。そういえば、今年はいつになく、いくつも海外の著名な美術館のコレクション展が開かれて、随分、楽しませてもらった。

この美術館を訪ねたのは、もう30年以上も前になるだろうか。当時はブログという便利なものがなかったから記録していないが、今回の展示作品の多くは見ているはず。

ちらしの写真と説明をもとに、記録しておきたい。まずはハプスブルグ家を彩る人々の肖像画から。年代順に。

ベルンハルト・シュトリーゲルとその工房、あるいは工房作 《ローマ王としてのマクシミリアン1世》1507/1508年頃

ハプスブルク家に多大な富と領土をもたらした。芸術家や建築家を庇護し、ハプスブルク家のコレクションの礎を築いた人物でもあった。皇帝が実際に着用した甲冑も出品されている。

ヨーゼフ・ハインツ(父)《神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の肖像》1592年頃

ヨーロッパ史上における稀代のコレクターとして名高い。デューラーやブリューゲルを好み、アルチンボルトを寵愛し、これらの作品は現在のウィーン美術史美術館に所蔵されている。

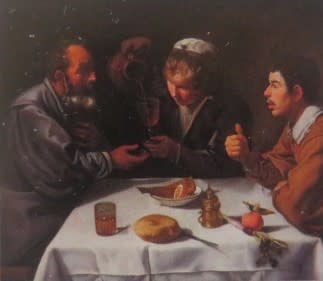

ディエゴ・ベラスケス《スペイン国王フェリペ4世の肖像》1631/32年

若きベラスケスを宮廷画家として採用、厚遇した。ティツィアーノやルーベンスを好み、フェリペ2世とともに、プラド美術館のコレクションの礎をなしたコレクター、パトロンとしても知られる。

ディエゴ・ベラスケス《青いドレスの王女マルガリータ・テレサ》1659

ベラスケスが晩年に描いた傑作。マルガリータ・テレサはウィーンへ嫁入り後、6人の子をもうけたのち、わずか21歳の若さでこの世を去った。

マルティン・ファン・メイテンス(子)《皇妃マリア・テレジアの肖像》1745年-50年頃

当時としては珍しい恋愛結婚だった。父カール6世の死後、領地を相続。その後度重なるハプスブルク家の難局を乗り切り、優れた政治的手腕で広大な領土を統治したことから「国母」と慕われた。夫との愛を貫き、夫の死後は喪服以外を身に着けることはなかったとも言われる。16人もの子に恵まれ愛情を注いだ一方で、マリー・アントワネットら自分の娘たちを政略結婚させてでも国を守った、「女帝」としての非情さも持ち合せた。

マリー・ルイーズ・エリザベト・ヴィジェ=ルブラン《フランス王妃マリー・アントワネットの肖像》1778年

フランスとの同盟関係を深めるため、母マリア・テレジアがフランス王ルイ15世の孫ルイ・オーギュスト(後のルイ16世)との政略結婚を推し進めた。当初は熱烈な歓迎を受けたが、次第に宮廷内での軋轢が生まれる。1789年のフランス革命勃発後、パリから脱出を図るが拘束され、革命裁判で死刑判決をうけ、ギロチンの露と消えた。

ヨーゼフ・ホラチェク《薄い青のドレスの皇后エリザベト》1858年

バイエルン王国公爵の次女として生まれ、自由な環境で育つ。オーストリア・ハンガリー二重帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世に見初められ、16歳で結婚しオーストリア皇后となった。姑のゾフィーと折り合いが悪く、ウィーンを離れ各地を転々とした。

ヴィクトール・シュタウファー《オーストリア・ハンガリー二重帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の肖像》1916年頃

ハプスブルク家『最後の皇帝』。ウィーン美術史美術館は、フランツ・ヨーゼフ1世の命によって1872年に建造が開始され、1891年に完成した。

以下公式サイトより。

13世紀後半にオーストリアに進出後、同地を拠点に勢力を拡大し、広大な帝国を築き上げたハプスブルク家。15世紀以降は神聖ローマ皇帝の位を独占し、同家がオーストリア系とスペイン系に系統分化した16-17世紀には、後者がアジアやアフリカ、南アメリカにも領土を有したことにより、まさに「日の沈むことのない帝国」となります。ナポレオン戦争を引き金とした神聖ローマ帝国の解体後は、オーストリア帝国(1867年にオーストリア=ハンガリー二重帝国に改組、~1918年)を統治しました。数世紀にわたって広大な領土と多様な民族を支配し続けた同家は、まさに欧州随一の名門と言えるでしょう。

ハプスブルク家の人々はまた、豊かな財とネットワークを生かして、質量ともに世界屈指のコレクションを築いたことでも知られます。このうちオーストリアを拠点とし続けた同家本流による収集品の主要部分は、オーストリア=ハンガリー二重帝国「最後の皇帝」ことフランツ・ヨーゼフ1世肝煎りで1891年に開館したウィーン美術史美術館の礎となりました。オーストリアと日本の国交樹立150周年を記念する本展では、同館の協力のもと、絵画、版画、工芸品、タペストリー、武具など100点、5章7 セクションによって、そのコレクションをご紹介します。個性豊かなハプスブルク家の人々や、当時の宮廷生活の紹介も行いつつ、時代ごとに収集の特色やコレクションに向けられたまなざしのあり方を浮き彫りにしていきます。数世紀にわたってヨーロッパの中心に君臨した、帝室ならではの華麗なるコレクションの世界をご堪能いただければ幸いです。

では、最後に、至宝のいくつかを。

ヴェロネーゼ《ホロフェルネスの首を持つコディト》1580年頃

ベラスケス《スペイン王妃イサベルの肖像》1631/32年

スプランゲル《オデュッセウスとキルケ》1580-85

素晴らしい展覧会でした。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!