おはようございます。

展覧会記事はいつも遅くなる。横浜山手の神奈川近代文学館で”没後50年/川端康成展”を見に行ったのは10月31日のことだった。港のみえる丘公園のイギリス館裏のアメジストセージ(サルビア・レウカンサ)の花や秋明菊が咲き乱れている頃だった。

没後50年というと、あの日から、もう50年もたつのだと思うと感慨深い。昭和47年、逗子マリーナのマンションで自殺した。たしか、その2年前、三島由紀夫が市ヶ谷の自衛隊駐屯地で割腹自殺をしている。最初に駆けつけたのが川端康成で、そのあと葬儀委員長も務めている。ノーベル賞は、その2年前の昭和43年にとっている。この5年間は、まさにぼくの青春真っただ中だったせいか、強く印象に残っている。

川端と三島の関係は、この展覧会ではあまり深く掘り下げていないが、川端が三島に、ノーベル財団へ自分への推薦状をお願いする書状が展示されていた。以前、鎌倉文学館で”川端康成と三島由紀夫展”(2010)があり、とくに、二人の関係が詳しく紹介されている。二人共、ノーベル賞候補に上がっていたが、結局、年長の川端に決まった。三島は早速、鎌倉へお祝に駆けつけたが、車中で次に賞がくるのは10年先だろうなとつぶやいたようだ。

川端の三島宛の書状

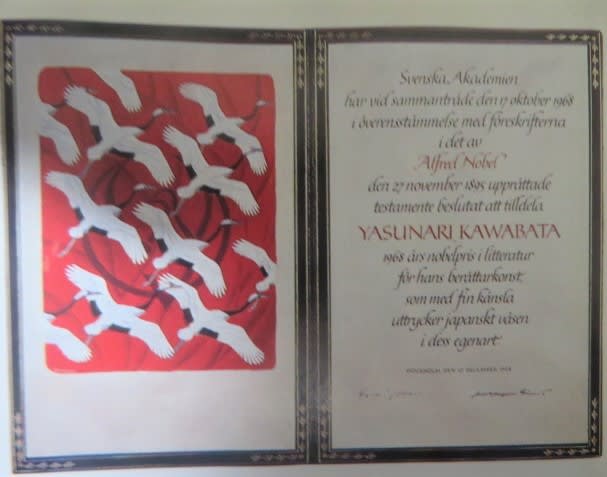

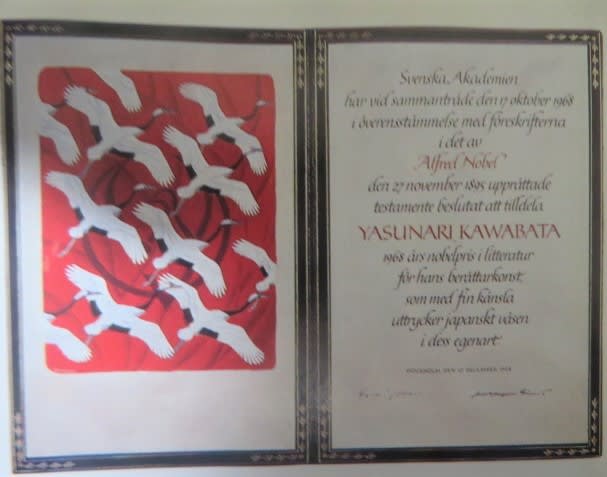

ノーベル賞の賞状

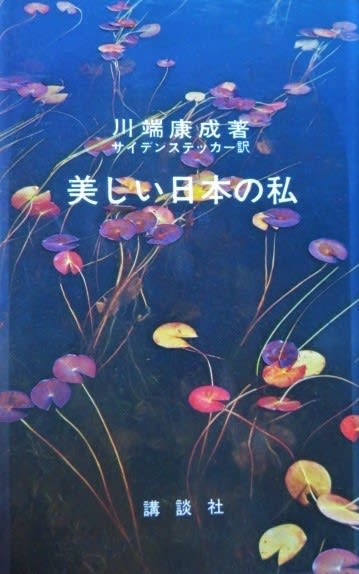

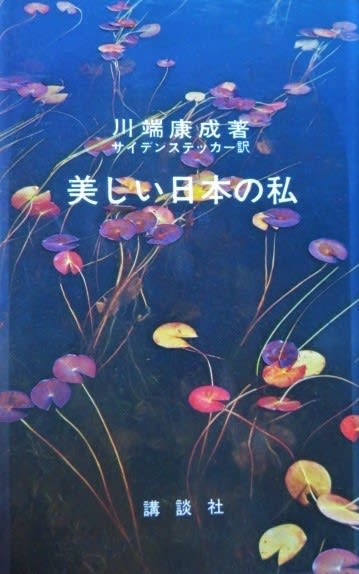

もちろん受賞記念講演の”美しい日本の私”の紹介もある。ぼくもこの文庫本はもっている。

序章で道元禅師と明恵上人の和歌が紹介される。

春は花夏ほととぎす秋は月冬雪さえて冷しかりけり (道元禅師)

雲を出でて我にともなふ冬の月風や身にしむ雪や冷めたき (明恵上人)

ほかにも川端康成展は何度か見ている。たとえば鎌倉文学館の”川端康成展”(2020)、東京ステーションギャラリーでは”川端康成コレクション/伝統とモダニズム展”(2016)など。本展でも重なる部分が多いので、以下、簡略に記録しておこう。

文学展では、主要な著書の初版本と自筆原稿が必ず展示される。ノーベル賞の対象となったのは、雪国、千羽鶴、古都の三つ。

三島は幼くして両親を失ない、大阪・茨木で祖父・祖母に育てられる。なお川端家の先祖は(大河ドラマの)北条泰時の孫・川端舎人助道政とのこと。鎌倉に居住したのもその縁があったのかも。一高へ進み、在学中に伊豆への一人旅。そこで旅芸人一行と道連れとなり、のちに名作”伊豆の踊子”が生まれる。これは何度も映画化され、田中絹代、吉永小百合、山口百恵と当代きっての女優さんが主演している。川端と女優さんのツーショットも見られる。

川端は友人を大切にし、いくつもの弔辞が残されている。親友の横光利一の弔辞には「僕は日本の山河を魂として君の後を生きてゆく」と決意を述べる。

川端は美術品のコレクターとしても知られ、本展でも古賀春江の絵画、加藤唐九郎作の志野茶碗、ロダンの作品などが展示されているが、詳しくは前述の川端康成コレクション/伝統とモダニズム展”を見ていただければよいと思う。

加藤唐九郎作の志野茶碗:茶の湯の世界を背景にした鎌倉ゆかりの名作・千羽鶴には、志野茶碗が印象的に登場する。

これは、ロダンの作品(展示品)を見る川端。林忠彦 紫煙と文士たち(2012)

在りし日の川端康成と三島由紀夫。鎌倉の川端宅にお祝いに駆けつけた三島由紀夫。

「伊豆の踊子」「雪国」「千羽鶴」「山の音」などの代表作で知られるノーベル賞作家・川端康成(1899~1972)。没後50年となる現在も数多くの著作が読まれ続けている、日本を代表する文豪のひとりです。

日本の美を描いた作家というイメージが強い川端ですが、初期には〈新感覚派〉の一員として先鋭的な作品で注目され、長い作家生活のなかで、評論、ドキュメンタリー、中間小説、少年少女小説など、幅広いジャンルの作品を手がけました。変幻自在な筆でつむいだその物語は、驚くべき多様性・多面性に満ちています。また川端は、日本ペンクラブの会長を17年間務めるなど、多くの文学団体で中心的役割を担った文壇人でもありました。本展では、貴重資料の数々とともに、〈川端文学〉、そして〈人間・川端康成〉の豊潤で多彩な世界をご紹介します。(公式サイトより)。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で。