午後の時間から始まった京都府南部地域の民俗探訪。時間的に余裕もある、と思っていたが日暮れるのが早い。

少しでも探訪しておきたい民俗調査に終わりがないというか、むしろキリがない。

平成9年(1997)の9月1日、2日の両日は我が家から出発して京都嵯峨野・嵐山間の往復サイクリングをしたことがある。

一泊二日のコースは大和郡山→平城山→玉水→八幡→久我→松尾→嵯峨・嵐山(宿泊)→松尾→久我→八幡→玉水→平城山→大和郡山だった。

今から20年前のころの私は46歳だった。

今じゃ66歳。

「あのとき きーみはわー わかかったー ♪」のフレーズで思わず口ずさんでしまう。

長距離サイクリングをする前に足慣らし。

選んだ目的地が椿井、上狛辺り。

何度か訪れて地域勘を得ていた。

自転車で散策するサイクリングは目についたときにひょっこり路地に入ってしまう史跡巡りも兼ねていた。

山背古道(やましろこどう)を巡るポタリング行動でもあった。

記録も撮っていないから思い出せないが、街道を外れた路地に六角井戸があったのを覚えているが、場所はまったく記憶にない。

あれは一体どこだったのだろうか。

調べてみれば、井戸の所在地は京都府綴喜郡井出町の石垣地区の安養寺近くの玉井頓宮跡であった。

山背古道推進協議会(発足1995年5月)が公開しているHPがある。

HP内には探索に便利な「山背古道探検地図」も公開されているので参照されたい。

さて、調査の目的地である山城町椿井に話しをもどそう。

訪れた神社は松尾神社。

神社に何があるのだろうか。

迎える鳥居は背丈が一段と高い。

色は剥げているが朱塗りであった。

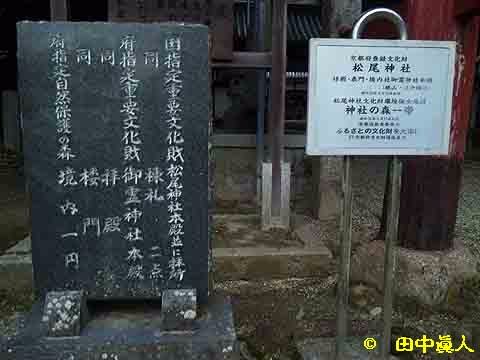

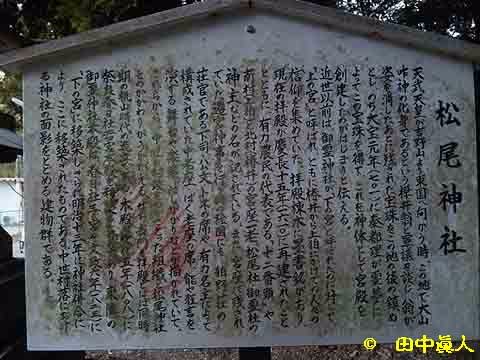

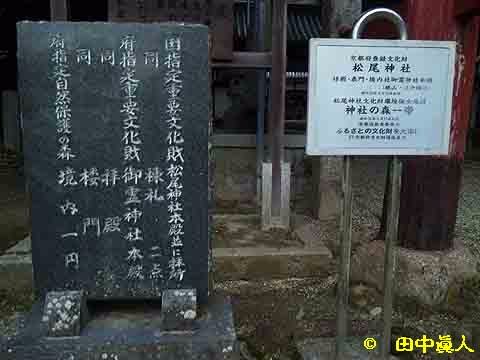

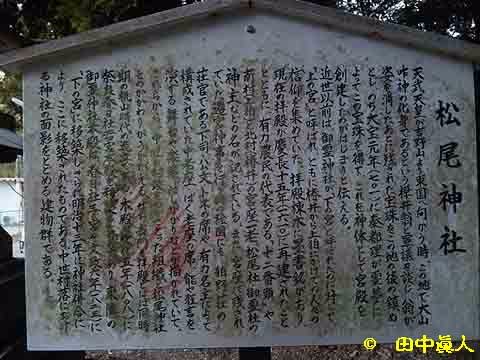

松尾神社は京都府の登録有形文化財。

桃山時代、江戸時代の威容を留める拝殿、表門、境内社御霊神社本殿が指定されている。

中でも本社殿並びに拝所に棟札は国指定重要文化財になっていると示されていた。

松尾神社の解説板書が立ててあったので貼り付けておく。

この地に砂モチ風習や節分の豆などがあるのかどうか。

たまたまというか、神社前にある有料でゴーカート遊びができるゴーカート場施設を所有・管理されている男性に尋ねた結果は、ない、である。

朱の鳥居に架けた注連縄は神社役員さんの手造り。

出来あがれば架ける注連縄は奥の本社殿にも見られる。

大晦日から元日にかけては氏子の初詣参りが多いという神社に残された土塀に魅力を感じた。

風雪というか、朽ちた感が歴史を物語る。

大広間のような空間に風が通り抜ける拝殿。

天井を仰ぎ見ればたくさんの奉納絵馬が飾られていたが、誰が貼りつけたのかわからないが、何枚かの千社札がある。

暗がりであった拝殿天井のそれには「宮原」や「松元」。

たぶんに氏子圏外の人の名であろう。

神社行事情報はあまり得るものはなかったが、7月初めに椿井地区の虫送りがあるという。

その出発地点が松尾神社である。

午後6時、出発に際してご祈祷してもらう松尾神社。

祈祷されたら神社のご神火をもって松明火の移しがある。

神社より下って椿井の田畑を歩いて虫送り。

日程が合えば出かけてみたい。

ちなみに尋ねた1件の民俗。

厄除けなのか、それとも火伏のまじないなのかわからないが、ある史料に初午の日に伏見人形で作られた布袋さんの人形をご存じでしょうか、である。

尋ねた結果は、知らない、であった。

地区の習俗ではなく、個人信仰習俗の可能性が考えられる。

で、あれば、よほどの機会に出会うまで待ち続けることにしよう。

男性がいうには椿井のなかでも、ここら辺は竹林が多いそうだ。

1月から3月は土を入れて竹林の土壌を育てる。

肥も入れているようなことらしいが・・。

これまで中国産の竹に圧倒されてきたが、人気も落ちてきた。

昨今は、国産の竹が脚光を浴びている。

竹林の手入れはたいへんな労力が要る。

広大な土地に拡がる竹林もあれば、高齢化、人手不足によって手入れができず、荒れたところもあるが、今はそういった土地は減少していると話す。

帰路に神堂寺へ向かう集落道から竹林道を下ってきた。

男性が云われた状況が竹林景観を醸成していた。

この写真は調査後に訪れた地で撮った神さんである。

以前からここを通る度に気になっていた。

民家の庭らしき場所にある祠は一体何を祭っているのだろうか、と思っていた。

場所は山城町の椿井-迫間を貫く道路の東側にあった祠である。

車を停車させて近寄ってみたら、キツネさんを祀っていた。

稲荷社と判断できる祠に市販かどうか不明の注連縄を架けていた。

(H29. 2. 2 SB932SH撮影)

少しでも探訪しておきたい民俗調査に終わりがないというか、むしろキリがない。

平成9年(1997)の9月1日、2日の両日は我が家から出発して京都嵯峨野・嵐山間の往復サイクリングをしたことがある。

一泊二日のコースは大和郡山→平城山→玉水→八幡→久我→松尾→嵯峨・嵐山(宿泊)→松尾→久我→八幡→玉水→平城山→大和郡山だった。

今から20年前のころの私は46歳だった。

今じゃ66歳。

「あのとき きーみはわー わかかったー ♪」のフレーズで思わず口ずさんでしまう。

長距離サイクリングをする前に足慣らし。

選んだ目的地が椿井、上狛辺り。

何度か訪れて地域勘を得ていた。

自転車で散策するサイクリングは目についたときにひょっこり路地に入ってしまう史跡巡りも兼ねていた。

山背古道(やましろこどう)を巡るポタリング行動でもあった。

記録も撮っていないから思い出せないが、街道を外れた路地に六角井戸があったのを覚えているが、場所はまったく記憶にない。

あれは一体どこだったのだろうか。

調べてみれば、井戸の所在地は京都府綴喜郡井出町の石垣地区の安養寺近くの玉井頓宮跡であった。

山背古道推進協議会(発足1995年5月)が公開しているHPがある。

HP内には探索に便利な「山背古道探検地図」も公開されているので参照されたい。

さて、調査の目的地である山城町椿井に話しをもどそう。

訪れた神社は松尾神社。

神社に何があるのだろうか。

迎える鳥居は背丈が一段と高い。

色は剥げているが朱塗りであった。

松尾神社は京都府の登録有形文化財。

桃山時代、江戸時代の威容を留める拝殿、表門、境内社御霊神社本殿が指定されている。

中でも本社殿並びに拝所に棟札は国指定重要文化財になっていると示されていた。

松尾神社の解説板書が立ててあったので貼り付けておく。

この地に砂モチ風習や節分の豆などがあるのかどうか。

たまたまというか、神社前にある有料でゴーカート遊びができるゴーカート場施設を所有・管理されている男性に尋ねた結果は、ない、である。

朱の鳥居に架けた注連縄は神社役員さんの手造り。

出来あがれば架ける注連縄は奥の本社殿にも見られる。

大晦日から元日にかけては氏子の初詣参りが多いという神社に残された土塀に魅力を感じた。

風雪というか、朽ちた感が歴史を物語る。

大広間のような空間に風が通り抜ける拝殿。

天井を仰ぎ見ればたくさんの奉納絵馬が飾られていたが、誰が貼りつけたのかわからないが、何枚かの千社札がある。

暗がりであった拝殿天井のそれには「宮原」や「松元」。

たぶんに氏子圏外の人の名であろう。

神社行事情報はあまり得るものはなかったが、7月初めに椿井地区の虫送りがあるという。

その出発地点が松尾神社である。

午後6時、出発に際してご祈祷してもらう松尾神社。

祈祷されたら神社のご神火をもって松明火の移しがある。

神社より下って椿井の田畑を歩いて虫送り。

日程が合えば出かけてみたい。

ちなみに尋ねた1件の民俗。

厄除けなのか、それとも火伏のまじないなのかわからないが、ある史料に初午の日に伏見人形で作られた布袋さんの人形をご存じでしょうか、である。

尋ねた結果は、知らない、であった。

地区の習俗ではなく、個人信仰習俗の可能性が考えられる。

で、あれば、よほどの機会に出会うまで待ち続けることにしよう。

男性がいうには椿井のなかでも、ここら辺は竹林が多いそうだ。

1月から3月は土を入れて竹林の土壌を育てる。

肥も入れているようなことらしいが・・。

これまで中国産の竹に圧倒されてきたが、人気も落ちてきた。

昨今は、国産の竹が脚光を浴びている。

竹林の手入れはたいへんな労力が要る。

広大な土地に拡がる竹林もあれば、高齢化、人手不足によって手入れができず、荒れたところもあるが、今はそういった土地は減少していると話す。

帰路に神堂寺へ向かう集落道から竹林道を下ってきた。

男性が云われた状況が竹林景観を醸成していた。

この写真は調査後に訪れた地で撮った神さんである。

以前からここを通る度に気になっていた。

民家の庭らしき場所にある祠は一体何を祭っているのだろうか、と思っていた。

場所は山城町の椿井-迫間を貫く道路の東側にあった祠である。

車を停車させて近寄ってみたら、キツネさんを祀っていた。

稲荷社と判断できる祠に市販かどうか不明の注連縄を架けていた。

(H29. 2. 2 SB932SH撮影)