この日の山間部は寒い。

前日までに降った残雪は溶けることなく山々だけでなく集落民家の屋根も白色に染めていた。

冬場は寒い。

外には出ずに割り木の薪を燃やして暖を取る。

こたつはつけっぱなしになるという。

2月3日の節分の日はスコンニャクを作っていた。

水を切って油を落として炒めていたと話す川上村高原に住むⅠ家。

スコンニャクは酢と味噌を塗して胡麻を振って作った。

もう一つのご馳走はニンジンにコンニャク、ダイコンを煮たお煮しめ。

もう一品が節分の日に食べる主食の巻き寿司。

朝から作って晩には食べていたと話していたのは昭和12年生まれの奥さんだ。

親父さんは昭和5年生まれ。

平成15年に訪れて十二社氏神神社行事を取材していたときにお会いした人。

当時は総代・大目付を務めていた。

その後の村の行事に何度も訪れて行事のことを教わった。

川上村辺りに来たときは必ずといっていいほどご自宅を伺った。

その度にお茶してくれるのでついつい長居をしてしまう。

節分の日のご馳走もあるが、習俗もしているというからまたもや訪れた。

昨年の夏の大祭に訪れた際に顔をだしたら、畑作業の手を止めて6年ぶりの語らいになった。

そのときに話してくれたのが節分の日のご馳走と習俗である。

神社行事は午後6時半と聞いているし、それが合図であるのか、「鬼は外 鬼は外 鬼の目うと」の台詞を囃しながら豆を撒く。

村の各戸は大声で遠くへ向けて「オニノメウトー、オニノメウトー」と叫ぶ。

それを聞いた隣家もオニノメウトーと叫ぶと話してくれた。

県内の節分行事は数々あれどこのような台詞は初めて聞くものだ。

「オニノメウトー」を漢字で書けば「鬼の目 打とう」である。

鬼の目を打とうというのは豆撒きにおける所作に発せられる台詞であるが、「鬼の目」を打つにはもう一つ道具が要る。

メツキバの異名があるヒイラギの木である。

メツキバを漢字で充てたら「目突き葉」である。

鬼の目を突いて追い出そうとする節分の習俗を拝見したくなって訪れたのであるが、それは昔のことで今はしていないと云った。

えっ、である。

神社行事も廃れたが、各戸の習俗も消えてしまっていたが、メツキバはⅠ家の玄関脇に挿してあった。

中身の腹や背は焼いて食べる鰯。食べずに残すのが鰯の頭は生魚。

生臭い鰯の匂いで鬼を入らせないようにするまじないである。

メツキバも玄関にさして鬼の目を突いて追い出す。

全国各地で見られる節分の習俗である。

Ⅰ家の玄関脇にはメツキバ以外に、村のお寺である岡室御所・高峯山福源寺で授かった大般若の祈祷護符もあれば、県消防協会が頒布する火の用心の護符もある。

大般若の祈祷護符は1月17日に行われた観音初祈祷行事。

大般若経典六百巻の写経会がなされると聞いているが、未だ拝見していない。

生鰯の頭の匂いが強いので逆に家人が困らんようにラップで包んだのか、それともハエが寄ってこないようにしたのか、聞かずじまいだった。

節分の豆は夜に撒く。

。

。

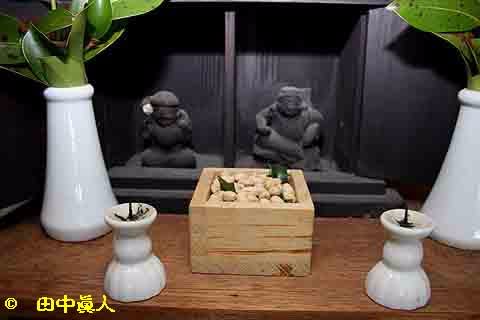

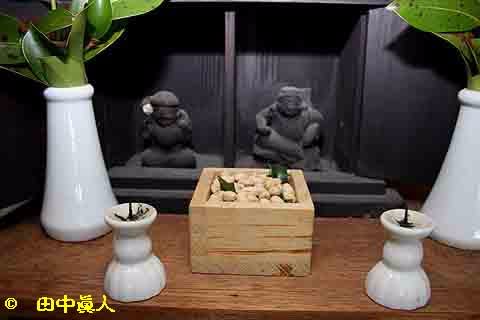

それまでは神棚のエビス・ダイコクさんに供えていた。

煎った大豆は一合枡いっぱいに盛った。

そこにはきっちりメツキバも添えていた。

話しによれば、本来は一升枡で供えるようだ。

供えた一升枡の豆。

二人一緒に手を突っ込んだらあかんと云われて、一番少ない一合枡にまずは移し替える。

その枡にある豆を歳の数だけ数えて取り出す。

豆はほうらくで煎った。

かつてはそうしていたが、今は市販品の豆である。

前述した「オニノメウトー」の豆撒きは孫でも来ておればするかもしれんが、今年はなぁという。

昨年末の12月26日に電話を架けたことがある。

架けた理由はⅠ家の正月習俗であるイタダキゼンの取材願いである。

このときも今年はなぁ、であった。

事態はなんとなくわかったが、奥さんが云うには娘婿が亡くなったというのだ。

服忌だから正月の餅も搗けない。

親父さんは心労で寝込んだままだと云っていた。

孫は年末に見舞いに来るし、イタダキゼンは喪が明けた来年にしてや、と伝えられていた。

この日の親父さんは年が明けても元気なく、打ち拉がれていた。

声をかけても目も開けない状態で炬燵に潜っていた。

うとうと居眠りする親父さんはそっとしておきたい。

その間に巻き寿司を作り始めたのは奥さんだ。

撮らしてもらっても良いですか、と声をかけた承諾願いもお許しがでた。

巻き寿司の具材は四種類。

コーヤドーフに三つ葉とニンジンにシイタケ。

黄色は玉子焼き。

三つ葉は湯がいただけだが、コーヤドーフにニンジン、シイタケは味付けしておいた。

アジシオに隠し味の砂糖を少し塗して焼いた玉子焼きも午前中に作っていた。

ニンジン、シイタケはやや太めに切っておく。

酢飯も予め作っておいて寿司桶で冷ましておいたので準備万端。

Ⅰ家を訪れることは先に電話をしておいた。

私が来るのを待って仕掛け始めた巻き寿司作り。

お皿にそれぞれ5本分の具材を並べて作り始める。

こうしておけば足る、足らないことにはならない。

そういえば、寿司飯も5等分にしていたな、である。

簾巻きを拡げた上に寿司海苔を一枚。

分量測っておいた寿司飯を手で拡げる。

具材を置く順番は特にない。

5本分ずつ並べたから、残り具合がわかる。

巻き忘れも、重複することもないのである。

具材を載せたら一気に簾巻きで巻いていく。

5本の巻き寿司はおよそ十数分で終えた。

子どもが小さかったころは何本も作っていた。

親戚に送る本数も作っていたが、今年は5本。

少なくなってしまったという。

今ではご近所3軒だけがしているという手造り巻き寿司。

Ⅰ家は1合の寿司飯で2本の寿司を巻く。

あんたも食べてや、と差し出された作りたての巻き寿司。

海苔の香りに酢飯の丁度いい具合の味加減が奏でる絶妙のハーモニー。

具材の三つ葉はシャキシャキ感が利いて美味しい。

三つ葉がないスーパーで売っている巻き寿司は巻き寿司ではないと思っているくらいに、三つ葉の存在が大きい。

シイタケもニンジンも口の中でわーっと広がる。

旨い、美味いを連発していただくⅠ家の巻き寿司。

味付けは、昔、我が家で作っていたおふくろ以上の味かもしれない。

ご馳走になってしまったⅠ家の習俗は見られなかったが、巻き寿司作りを見せてくださって、この場を借りて厚く御礼申し上げる次第だ。

Ⅰ家を下って夏の大祭を務めたO家を訪ねたが不在だった。

仕方がないから持参した大祭写真は玄関口にある郵便受けに入れておいた。

それから2日後。

電話を架けたら、すまんことしたと云ってくれる。

実は昨年末の12月に10年間も治療をしていた奥さんを亡くして見送ったというのだ。

辛い話しは2件の訃報も続く。

その訃報に合掌する。

Oさんが云うには、神社のマツリは年に4回だけになったという。

1月7日にしていた七草粥の「トウト トウト」もしなくなったし、豆撒きの「オニノメウトー」もないのが寂しいと電話口で話してくれたのも辛かった。

しかも、Oさんは宮さん勤めをする人が少なくなって、再び、この年も神主勤め。

ご苦労さまですとしか言いようがない。

15年ぐらい前の時代はお伊勢参りに村を代表してお札を授かりに行く伊勢代参もあった。

配る村の戸数が100軒であったからお札の数も100本。

戻ってきてほうぼう散らばっている各家に配っていた。

(H29. 2. 3 EOS40D撮影)

前日までに降った残雪は溶けることなく山々だけでなく集落民家の屋根も白色に染めていた。

冬場は寒い。

外には出ずに割り木の薪を燃やして暖を取る。

こたつはつけっぱなしになるという。

2月3日の節分の日はスコンニャクを作っていた。

水を切って油を落として炒めていたと話す川上村高原に住むⅠ家。

スコンニャクは酢と味噌を塗して胡麻を振って作った。

もう一つのご馳走はニンジンにコンニャク、ダイコンを煮たお煮しめ。

もう一品が節分の日に食べる主食の巻き寿司。

朝から作って晩には食べていたと話していたのは昭和12年生まれの奥さんだ。

親父さんは昭和5年生まれ。

平成15年に訪れて十二社氏神神社行事を取材していたときにお会いした人。

当時は総代・大目付を務めていた。

その後の村の行事に何度も訪れて行事のことを教わった。

川上村辺りに来たときは必ずといっていいほどご自宅を伺った。

その度にお茶してくれるのでついつい長居をしてしまう。

節分の日のご馳走もあるが、習俗もしているというからまたもや訪れた。

昨年の夏の大祭に訪れた際に顔をだしたら、畑作業の手を止めて6年ぶりの語らいになった。

そのときに話してくれたのが節分の日のご馳走と習俗である。

神社行事は午後6時半と聞いているし、それが合図であるのか、「鬼は外 鬼は外 鬼の目うと」の台詞を囃しながら豆を撒く。

村の各戸は大声で遠くへ向けて「オニノメウトー、オニノメウトー」と叫ぶ。

それを聞いた隣家もオニノメウトーと叫ぶと話してくれた。

県内の節分行事は数々あれどこのような台詞は初めて聞くものだ。

「オニノメウトー」を漢字で書けば「鬼の目 打とう」である。

鬼の目を打とうというのは豆撒きにおける所作に発せられる台詞であるが、「鬼の目」を打つにはもう一つ道具が要る。

メツキバの異名があるヒイラギの木である。

メツキバを漢字で充てたら「目突き葉」である。

鬼の目を突いて追い出そうとする節分の習俗を拝見したくなって訪れたのであるが、それは昔のことで今はしていないと云った。

えっ、である。

神社行事も廃れたが、各戸の習俗も消えてしまっていたが、メツキバはⅠ家の玄関脇に挿してあった。

中身の腹や背は焼いて食べる鰯。食べずに残すのが鰯の頭は生魚。

生臭い鰯の匂いで鬼を入らせないようにするまじないである。

メツキバも玄関にさして鬼の目を突いて追い出す。

全国各地で見られる節分の習俗である。

Ⅰ家の玄関脇にはメツキバ以外に、村のお寺である岡室御所・高峯山福源寺で授かった大般若の祈祷護符もあれば、県消防協会が頒布する火の用心の護符もある。

大般若の祈祷護符は1月17日に行われた観音初祈祷行事。

大般若経典六百巻の写経会がなされると聞いているが、未だ拝見していない。

生鰯の頭の匂いが強いので逆に家人が困らんようにラップで包んだのか、それともハエが寄ってこないようにしたのか、聞かずじまいだった。

節分の豆は夜に撒く。

。

。それまでは神棚のエビス・ダイコクさんに供えていた。

煎った大豆は一合枡いっぱいに盛った。

そこにはきっちりメツキバも添えていた。

話しによれば、本来は一升枡で供えるようだ。

供えた一升枡の豆。

二人一緒に手を突っ込んだらあかんと云われて、一番少ない一合枡にまずは移し替える。

その枡にある豆を歳の数だけ数えて取り出す。

豆はほうらくで煎った。

かつてはそうしていたが、今は市販品の豆である。

前述した「オニノメウトー」の豆撒きは孫でも来ておればするかもしれんが、今年はなぁという。

昨年末の12月26日に電話を架けたことがある。

架けた理由はⅠ家の正月習俗であるイタダキゼンの取材願いである。

このときも今年はなぁ、であった。

事態はなんとなくわかったが、奥さんが云うには娘婿が亡くなったというのだ。

服忌だから正月の餅も搗けない。

親父さんは心労で寝込んだままだと云っていた。

孫は年末に見舞いに来るし、イタダキゼンは喪が明けた来年にしてや、と伝えられていた。

この日の親父さんは年が明けても元気なく、打ち拉がれていた。

声をかけても目も開けない状態で炬燵に潜っていた。

うとうと居眠りする親父さんはそっとしておきたい。

その間に巻き寿司を作り始めたのは奥さんだ。

撮らしてもらっても良いですか、と声をかけた承諾願いもお許しがでた。

巻き寿司の具材は四種類。

コーヤドーフに三つ葉とニンジンにシイタケ。

黄色は玉子焼き。

三つ葉は湯がいただけだが、コーヤドーフにニンジン、シイタケは味付けしておいた。

アジシオに隠し味の砂糖を少し塗して焼いた玉子焼きも午前中に作っていた。

ニンジン、シイタケはやや太めに切っておく。

酢飯も予め作っておいて寿司桶で冷ましておいたので準備万端。

Ⅰ家を訪れることは先に電話をしておいた。

私が来るのを待って仕掛け始めた巻き寿司作り。

お皿にそれぞれ5本分の具材を並べて作り始める。

こうしておけば足る、足らないことにはならない。

そういえば、寿司飯も5等分にしていたな、である。

簾巻きを拡げた上に寿司海苔を一枚。

分量測っておいた寿司飯を手で拡げる。

具材を置く順番は特にない。

5本分ずつ並べたから、残り具合がわかる。

巻き忘れも、重複することもないのである。

具材を載せたら一気に簾巻きで巻いていく。

5本の巻き寿司はおよそ十数分で終えた。

子どもが小さかったころは何本も作っていた。

親戚に送る本数も作っていたが、今年は5本。

少なくなってしまったという。

今ではご近所3軒だけがしているという手造り巻き寿司。

Ⅰ家は1合の寿司飯で2本の寿司を巻く。

あんたも食べてや、と差し出された作りたての巻き寿司。

海苔の香りに酢飯の丁度いい具合の味加減が奏でる絶妙のハーモニー。

具材の三つ葉はシャキシャキ感が利いて美味しい。

三つ葉がないスーパーで売っている巻き寿司は巻き寿司ではないと思っているくらいに、三つ葉の存在が大きい。

シイタケもニンジンも口の中でわーっと広がる。

旨い、美味いを連発していただくⅠ家の巻き寿司。

味付けは、昔、我が家で作っていたおふくろ以上の味かもしれない。

ご馳走になってしまったⅠ家の習俗は見られなかったが、巻き寿司作りを見せてくださって、この場を借りて厚く御礼申し上げる次第だ。

Ⅰ家を下って夏の大祭を務めたO家を訪ねたが不在だった。

仕方がないから持参した大祭写真は玄関口にある郵便受けに入れておいた。

それから2日後。

電話を架けたら、すまんことしたと云ってくれる。

実は昨年末の12月に10年間も治療をしていた奥さんを亡くして見送ったというのだ。

辛い話しは2件の訃報も続く。

その訃報に合掌する。

Oさんが云うには、神社のマツリは年に4回だけになったという。

1月7日にしていた七草粥の「トウト トウト」もしなくなったし、豆撒きの「オニノメウトー」もないのが寂しいと電話口で話してくれたのも辛かった。

しかも、Oさんは宮さん勤めをする人が少なくなって、再び、この年も神主勤め。

ご苦労さまですとしか言いようがない。

15年ぐらい前の時代はお伊勢参りに村を代表してお札を授かりに行く伊勢代参もあった。

配る村の戸数が100軒であったからお札の数も100本。

戻ってきてほうぼう散らばっている各家に配っていた。

(H29. 2. 3 EOS40D撮影)