天理市勾田町はかつて36軒の集落だった。

いつしか戸数が減って26軒。

旧村26軒の氏子長男による当屋座が務め、営んできた。

当屋の廻りは年齢順。

この年の当屋座十人衆の年齢は、最長老の一老でさえ53歳。

一番下でも42歳からなる若手壮年の年齢層である。

春日神社の当屋座の春の祭典は後に数回の改訂があった平成12年に定められた『当屋座行事』帳に沿って行われる。

春日神社の鳥居に年号などの刻印があった。

「弘化五年(1848)九月吉日建之 世話人 氏子中 本郷出郷氏子中」とあった。

寄進者5人の名を刻んだ井戸は「あかの井何某」とある。

面白いことに弘化五年は2月27日までだった。

その翌日から年号が替わった嘉永元年。

西暦でいうなら1848年の2月28日より嘉永時代になった。

ということは、鳥居に刻印のある9月であれば、嘉永元年の9月になるはずである。

なぜに弘化時代であるのか。

それは前以って鳥居製作を依頼していたからに違いないと思うのである。

拝殿前にある狛犬に刻印がある。

「文政九年丙戌(1826)九月吉日 本郷出郷氏子中」とある。

左右それぞれに「同施人 上田楢吉」、「同企人 中西家座中」である。

聞くところの話しでは、かつて勾田町のマツリを支え儀式をしていたのは中西家の三家だったという。

いわゆるご一統さんの筋目家である。

ちなみに「本郷」は春日神社周辺の集落にあり、以外が出郷だと話す。

もう少し正確にいえば、勾田町は大きく分けて東側が上勾田で、西が下勾田になるそうだが、ごーさん配りにお会いしたお家の方は上垣内、中垣内、下垣内の括りだった。

その下勾田の方の国道169号線よりも西になる地区が出郷になるというから、本郷から見て出郷は出垣内のように思えた。

勾田町はかつて38軒だった。

旧村座中が26軒。

氏子長男が務める当屋は年齢順に就く。

最年長の一老は11月下旬から12月上旬にかけて行われる引継ぎの儀式において、次の一老に座中持ち回りの道具類などを引き継ぐ。

継いだ一老が初めて主催する行事が12月30日の門松設営である。

本殿の注連縄掛けなどをするし、2月は小豆粥だったという。

中世の時代の勾田町は興福寺所領の荘園だったそうだ。

勾田町の春日神社は春日大社から勧請した神さん。

建物も移築したようである。

また、春日神社本殿とは別分けした左側に建つ社は一言主大神社。

葛城の一言主神社から勧請したと伝わる。

春日神社が鎮座する地は柿添垣内。

その後方が宮ノ後垣内になるが、寺の存在を示すような垣内名は見当たらない。

さて、春の祭典である。

昼の慰労会食を済ませた区長、十人衆は正装の礼服姿に着替えて席につく。

会所でもある春日神社社務所は、この日だけが当屋座(頭屋座)一老家に成り代わる。

平成18年までは、当屋座一老家が座をもてなす場であった。

負担などを考慮されて当屋家は神社社務所に移されたのである。

その証に社務所玄関に設えた木桶がある。

平成16年までは当屋家のお風呂をいただいて潔斎をしていた。

お風呂に一個の石を入れて入浴した。

入浴が潔斎であるから石は禊ぎ石である。

入浴を辞めた禊ぎ石は木桶に沈めるように改正された。

社務所に座る位置は決まっている。

上座中央は石上神宮の神職が座る。

右横に区長、左横に当屋座一老である。

以降、右側に座る順は上座より二老、三老、四老、五老。

左側は六老、七老、八老、九老、十老となる。

実はついさきほど終えた当屋座十人衆を慰労する席とは異なる。

上座中央に座るのは区長。

右横に二老で左横が三老になる。

右列は上座から順に四老、五老、六老、七老。

左は八老、九老、十老。

その末席が一老であった。

座の儀式が始まる直前に支度する黄な粉盛りがある。

お酒の猪口いっぱいに盛る黄な粉。

平らに擦りきりしたら、蓋を被せるように小皿をあてる。

ひっくり返せば綺麗な黄な粉盛りができあがる。

作業し終えても黄な粉の香りが残る。

社務所全体に香りが拡がったようだ。

その黄な粉盛りは二段重ねの座餅の横に配置する。

これは座中膳である。

神事を司る神職、区長も同じ膳が用意される。

平成22年までは十人衆が餅を搗いていた。

平成17年に取材したときは四老以下十老までが杵で餅を搗いていたことを思い出す。

また、直会のときに食するちぎり餅も調えていた。

一同が席についたら立ち上がった四老が下座に座る。

その場より、「こらから式を始めさせていただきます」とひと言挨拶をされる。

続いて上座よりお酒を注いで回る。

酒注ぎの順は神職、区長、一老、二老・・・十老の順である。

酒を注ぐ際にはまず頭を下げる。

塗りの酒盃を置いた三方を差し出して盃をもっていただく。

湯とうを傾けて酒盃に酒を注がれたら、ぐいと一杯飲み干す。

飲んだ酒盃は三方に戻す。

そして次の席に移って同じように酒盃の作法をする。

酒盃は一盃であるから、いわゆる酒の回し飲みである。

また、酒の注ぎ方に特徴がある。

湯とうを傾けるときである。

傾けては少し戻して、またもや傾けて戻す。

3度目の際に酒を注ぐことから三献の酒注ぎである。

これは儀式の作法。

いわゆる三々九度が原型の三献の儀である。

三々九度は固めの盃。契りを結ぶ作法は座の場合にされることが多い。

かつて勾田町の座の三献の儀は和服姿になられた一老婦人が酒を注いでいた。

平成17年に拝見したときはそうであったが、これも負担になるということで座中が行うことに替えた。

三献の儀が一巡すれば2杯目に移る。

その際の順序は十老より始まる。

十老、九老・・・一老、区長、神職と戻りの酒の回し飲みであるが、ずっと四老が注いでいるわけでなく、四老の席にも注がれる。

ただ、そのときは五老が入れ替わって四老に注がれるのである。

二巡する酒の回し飲みを終えたら、再び四老は下座について、「これで式を終わらせていただきます」と挨拶されて下がる。

座の儀式は三献の儀でおわることなく、次は熱燗の接待に移る。

その際に出される酒の肴がある。

塗り椀に盛った肴は三品。

平成17年に取材したときの記事は「座中和やかに塩で煮た泥芋、牛蒡やアラメを食します」と書いていた。

今も変わらぬ三品の肴はヒジキの仲間のアラメにゴボウと皮を剥いた真っ白なサトイモであった。

味付けは薄い塩茹で。かつて一老家でしていた時代の接待は家で調理していたが、今は仕出し屋さんにお願いしているそうだ。

これら肴はそれぞれ二椀ずつ。

上座、下座の席の前に置く。

それを箸で摘まんで黄な粉盛りの小皿に移す。

めいめいがそうするが取り出す個数に決まりがあるのかどうか聞きそびれた。

三献の際はみな正座であるが、熱燗接待の場合は足を崩した胡坐でも構わない。

無礼講やからと区長はそういう。

三品は海のものに山のもの。

それに里のもの。

黄な粉につけたら尚美味しいという。

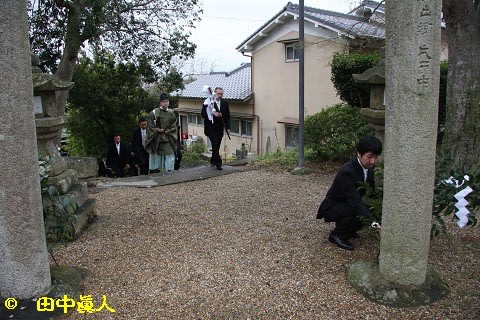

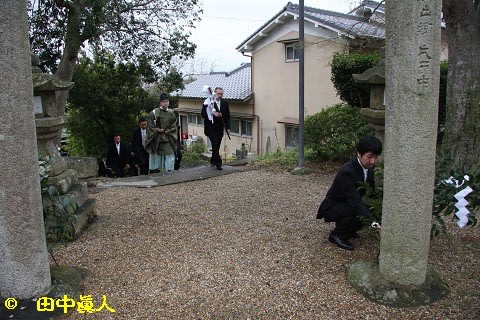

座の儀式が一区切りとなれば座中のお渡りに移る。

床の間に立てていた大幣は一老が抱えて歩く。

先頭を行くのは露払い。

大榊6本をもって歩く九老は一足先に着いて務めを済ませる。

まずは大榊を当屋家に見立てた社務所玄関左右に立てる。

このときはまだ雨は降っていないから助かった。

支度を済ませた神職並びに区長、当屋座一行は仮当屋となった一老家に見立てた社務所を出発したら、一旦は西に出る。

稲荷社がある裏道を出たところを十数メートルも行けば集落辻に出る。

そこより南下して次の辻に出る。

そこからは東に向けて神社を目指す。

その距離はほんの少し。

平成17年に拝見したときは国道169号線を越えて東へ東へと高台にある神社に向かって渡っていたことを思い出す。

大急ぎの駆け足で階段を上がっていく九老。

まずは鳥居下に榊幣を立てる。

次は拝殿前に立てていた。

座中一行が到着する前にしなければならない務めであった。

後方についていた十老は朱塗りの椀を載せた三方を抱える。

また三献の儀で用いられた湯とうももつ。

この写真ではわかり難いが、ちぎり餅を盛っている。

座の儀式前に整えていたちぎり餅酒盃を撮っていたので参照されたい。

区長、当屋座は平成23年の8月4日に新築した拝殿中央に立つ。

そして始まった春の祭典神事。

祓の儀、神職拝礼、開扉、献饌。

米御供二杯は薬師堂と観音堂に供える。

祝詞奏上に続いて一老が抱えてきた大御幣を振る奉幣振り神事がなされる。

そして玉串奉奠に移る。

勾田町の玉串奉奠は区長から始まって一老、二老・・・・十老まで一人ずつ奉られる。

玉串奉奠を終えたら撤饌、閉扉、神職一拝で終えた。

これより始まる作法は直会である。

酒注ぎは十老。

ちぎり餅の盃も差し出す。

献は一人ずつされる。

お神酒をいただいてちぎり餅を食べる作法である。

その順は神職、区長、一老、二老・・・十老。

十老がいただくときは九老に代わってもらう。

一巡したら逆に戻る。

これは座の三献の儀と同じである。

ちぎりの餅は契りの餅ではないだろうか。

そう思える直会は厳粛な儀式であった。

すべての人たちが献をいただいたら祭典を終える。

一同は参進したときとは逆に戻っていく。

鳥居を潜って階段を潜る。

集落辻をぐるりと回って帰還した。

小雨になっていた還幸渡御。

神社に植わっている桜樹が迎えてくれた。

社務所に戻ればざっくばらんにお茶とお菓子で一服する。

午後ともなれば雲が湧いてきたが、雨は降らずになんとか無事に神事を終えることができた。

春の祭典は農耕を豊作する祈願祭でもある。

お米は大切にせなあかんと区長は話す。

社務所で一服していたときだ。

俄に黒い雲が広がった。

西、南から押し寄せる黒い雲はあっという間に雨を降らせる。

午後3時には直会をお開きにして5カ所に参る八王子回礼をしたい。

直会中に雲の動きをキャッチしていたスマホ。

アプリ道具は10年くらい前にはなかったと思う私は未だにガラケーである。

当時は携帯電話があっても雲の動きを察知するアプリはなかった。

今では農作業にも活かしているスマホアプリの能力は大きい。

雲の隙間に晴れ間は出ないが雨の降りようは小ぶりになる。

これ以上、遅らせることはできないと判断されて、先に傘を伴う八王子回礼を決断されて出発した。

八王子回礼から戻って雨の状態を見計らってごーさん配りをすることになった。

雨降りの日は降りようによって、時間帯を替えるなど、臨機応変に対応する。

ごーさん札を挟むカワヤナギは芽吹くようにという願いである。

今でも苗代を作る農家が必要とするヤナギのごーさん。

時期がくれば苗代に立てた。

畑もなくして花壇にする家が多くなった。

神棚もない家ではごーさも必要としない。

そんな家が増えているが一部の家では苗代に立てているようだ。

苗代を作ったその場の端に立てる。

手を合わせて今年も豊作をお願いしますと手を合わせる。

ごーさんは田植えをするときには抜いて、苗取りさんのときに捨てたというのはずいぶん前のようだ。

このごーさん札を配るお家は予め確認されていた。

名簿に印のあるお家が必要とする家。

勾田町集落は旧村で26軒。

何人かは配る区域ごとの本数を抱えて走っていった。

うち、三老はここら辺りの何軒かに配ると云うので連れてってもらった。

呼び鈴を押した1軒は奥からM家婦人が出てこられた。

三老から受け取る農家に必要なごーさん札。

お話しを伺えば苗代作りをしているから、要るのですということだ。

だいたいが4月30日辺りにしていると云われたので、取材許可をお願いしたのはいうまでもない。

M家はお家で座の儀式をしていた最後の当屋座一老。

それはそれでたいへんだったと話される。

次の1軒も呼び鈴を押す。

押しては見たもののベルが鳴ったのか。

庭に車がないから不在中のようだ。

諦めて次の家に向かって呼び鈴を押すが、ここもまた不在。

次は三老家。

そして神社近くまで戻ってきたお家もM家。

奥からご主人が出てこられてごーさん札を受け取った。

かつては4月2日、3日辺りの日に苗代作りをしていた。

ところが奥さんが足を痛めたので立って、また座る作業は難しくなったから・・という。

当家もかつては一老を務めたお家。秋の祭りもそうだが、一老家での朝風呂がしなくなっただけでもラクになったという婦人の声である。

餅搗きは十老など若い者の務め。

お風呂は一老から入浴して最後に十老。

力仕事をしている者が最後になると話してくれた。

ところで、餅分け作業をしている際に見せていただいた木製の大皿である。

洗米を盛った大皿の裏を返せばそこに文字があった。

「嘉永四亥(1851)の亥年九月 施主 當村惣左エ門」とあった。

苗字はわからないが、もう一枚の寄進者名は「景□衛」のようだ。

もう一枚は「嘉永四年(1851)九月□□□ 奉納 氏子源平治」。

当時の氏子たちが寄進した木製大皿は大切にしてくださいとお伝えして場を離れた。

(H29. 4. 8 EOS40D撮影)

いつしか戸数が減って26軒。

旧村26軒の氏子長男による当屋座が務め、営んできた。

当屋の廻りは年齢順。

この年の当屋座十人衆の年齢は、最長老の一老でさえ53歳。

一番下でも42歳からなる若手壮年の年齢層である。

春日神社の当屋座の春の祭典は後に数回の改訂があった平成12年に定められた『当屋座行事』帳に沿って行われる。

春日神社の鳥居に年号などの刻印があった。

「弘化五年(1848)九月吉日建之 世話人 氏子中 本郷出郷氏子中」とあった。

寄進者5人の名を刻んだ井戸は「あかの井何某」とある。

面白いことに弘化五年は2月27日までだった。

その翌日から年号が替わった嘉永元年。

西暦でいうなら1848年の2月28日より嘉永時代になった。

ということは、鳥居に刻印のある9月であれば、嘉永元年の9月になるはずである。

なぜに弘化時代であるのか。

それは前以って鳥居製作を依頼していたからに違いないと思うのである。

拝殿前にある狛犬に刻印がある。

「文政九年丙戌(1826)九月吉日 本郷出郷氏子中」とある。

左右それぞれに「同施人 上田楢吉」、「同企人 中西家座中」である。

聞くところの話しでは、かつて勾田町のマツリを支え儀式をしていたのは中西家の三家だったという。

いわゆるご一統さんの筋目家である。

ちなみに「本郷」は春日神社周辺の集落にあり、以外が出郷だと話す。

もう少し正確にいえば、勾田町は大きく分けて東側が上勾田で、西が下勾田になるそうだが、ごーさん配りにお会いしたお家の方は上垣内、中垣内、下垣内の括りだった。

その下勾田の方の国道169号線よりも西になる地区が出郷になるというから、本郷から見て出郷は出垣内のように思えた。

勾田町はかつて38軒だった。

旧村座中が26軒。

氏子長男が務める当屋は年齢順に就く。

最年長の一老は11月下旬から12月上旬にかけて行われる引継ぎの儀式において、次の一老に座中持ち回りの道具類などを引き継ぐ。

継いだ一老が初めて主催する行事が12月30日の門松設営である。

本殿の注連縄掛けなどをするし、2月は小豆粥だったという。

中世の時代の勾田町は興福寺所領の荘園だったそうだ。

勾田町の春日神社は春日大社から勧請した神さん。

建物も移築したようである。

また、春日神社本殿とは別分けした左側に建つ社は一言主大神社。

葛城の一言主神社から勧請したと伝わる。

春日神社が鎮座する地は柿添垣内。

その後方が宮ノ後垣内になるが、寺の存在を示すような垣内名は見当たらない。

さて、春の祭典である。

昼の慰労会食を済ませた区長、十人衆は正装の礼服姿に着替えて席につく。

会所でもある春日神社社務所は、この日だけが当屋座(頭屋座)一老家に成り代わる。

平成18年までは、当屋座一老家が座をもてなす場であった。

負担などを考慮されて当屋家は神社社務所に移されたのである。

その証に社務所玄関に設えた木桶がある。

平成16年までは当屋家のお風呂をいただいて潔斎をしていた。

お風呂に一個の石を入れて入浴した。

入浴が潔斎であるから石は禊ぎ石である。

入浴を辞めた禊ぎ石は木桶に沈めるように改正された。

社務所に座る位置は決まっている。

上座中央は石上神宮の神職が座る。

右横に区長、左横に当屋座一老である。

以降、右側に座る順は上座より二老、三老、四老、五老。

左側は六老、七老、八老、九老、十老となる。

実はついさきほど終えた当屋座十人衆を慰労する席とは異なる。

上座中央に座るのは区長。

右横に二老で左横が三老になる。

右列は上座から順に四老、五老、六老、七老。

左は八老、九老、十老。

その末席が一老であった。

座の儀式が始まる直前に支度する黄な粉盛りがある。

お酒の猪口いっぱいに盛る黄な粉。

平らに擦りきりしたら、蓋を被せるように小皿をあてる。

ひっくり返せば綺麗な黄な粉盛りができあがる。

作業し終えても黄な粉の香りが残る。

社務所全体に香りが拡がったようだ。

その黄な粉盛りは二段重ねの座餅の横に配置する。

これは座中膳である。

神事を司る神職、区長も同じ膳が用意される。

平成22年までは十人衆が餅を搗いていた。

平成17年に取材したときは四老以下十老までが杵で餅を搗いていたことを思い出す。

また、直会のときに食するちぎり餅も調えていた。

一同が席についたら立ち上がった四老が下座に座る。

その場より、「こらから式を始めさせていただきます」とひと言挨拶をされる。

続いて上座よりお酒を注いで回る。

酒注ぎの順は神職、区長、一老、二老・・・十老の順である。

酒を注ぐ際にはまず頭を下げる。

塗りの酒盃を置いた三方を差し出して盃をもっていただく。

湯とうを傾けて酒盃に酒を注がれたら、ぐいと一杯飲み干す。

飲んだ酒盃は三方に戻す。

そして次の席に移って同じように酒盃の作法をする。

酒盃は一盃であるから、いわゆる酒の回し飲みである。

また、酒の注ぎ方に特徴がある。

湯とうを傾けるときである。

傾けては少し戻して、またもや傾けて戻す。

3度目の際に酒を注ぐことから三献の酒注ぎである。

これは儀式の作法。

いわゆる三々九度が原型の三献の儀である。

三々九度は固めの盃。契りを結ぶ作法は座の場合にされることが多い。

かつて勾田町の座の三献の儀は和服姿になられた一老婦人が酒を注いでいた。

平成17年に拝見したときはそうであったが、これも負担になるということで座中が行うことに替えた。

三献の儀が一巡すれば2杯目に移る。

その際の順序は十老より始まる。

十老、九老・・・一老、区長、神職と戻りの酒の回し飲みであるが、ずっと四老が注いでいるわけでなく、四老の席にも注がれる。

ただ、そのときは五老が入れ替わって四老に注がれるのである。

二巡する酒の回し飲みを終えたら、再び四老は下座について、「これで式を終わらせていただきます」と挨拶されて下がる。

座の儀式は三献の儀でおわることなく、次は熱燗の接待に移る。

その際に出される酒の肴がある。

塗り椀に盛った肴は三品。

平成17年に取材したときの記事は「座中和やかに塩で煮た泥芋、牛蒡やアラメを食します」と書いていた。

今も変わらぬ三品の肴はヒジキの仲間のアラメにゴボウと皮を剥いた真っ白なサトイモであった。

味付けは薄い塩茹で。かつて一老家でしていた時代の接待は家で調理していたが、今は仕出し屋さんにお願いしているそうだ。

これら肴はそれぞれ二椀ずつ。

上座、下座の席の前に置く。

それを箸で摘まんで黄な粉盛りの小皿に移す。

めいめいがそうするが取り出す個数に決まりがあるのかどうか聞きそびれた。

三献の際はみな正座であるが、熱燗接待の場合は足を崩した胡坐でも構わない。

無礼講やからと区長はそういう。

三品は海のものに山のもの。

それに里のもの。

黄な粉につけたら尚美味しいという。

座の儀式が一区切りとなれば座中のお渡りに移る。

床の間に立てていた大幣は一老が抱えて歩く。

先頭を行くのは露払い。

大榊6本をもって歩く九老は一足先に着いて務めを済ませる。

まずは大榊を当屋家に見立てた社務所玄関左右に立てる。

このときはまだ雨は降っていないから助かった。

支度を済ませた神職並びに区長、当屋座一行は仮当屋となった一老家に見立てた社務所を出発したら、一旦は西に出る。

稲荷社がある裏道を出たところを十数メートルも行けば集落辻に出る。

そこより南下して次の辻に出る。

そこからは東に向けて神社を目指す。

その距離はほんの少し。

平成17年に拝見したときは国道169号線を越えて東へ東へと高台にある神社に向かって渡っていたことを思い出す。

大急ぎの駆け足で階段を上がっていく九老。

まずは鳥居下に榊幣を立てる。

次は拝殿前に立てていた。

座中一行が到着する前にしなければならない務めであった。

後方についていた十老は朱塗りの椀を載せた三方を抱える。

また三献の儀で用いられた湯とうももつ。

この写真ではわかり難いが、ちぎり餅を盛っている。

座の儀式前に整えていたちぎり餅酒盃を撮っていたので参照されたい。

区長、当屋座は平成23年の8月4日に新築した拝殿中央に立つ。

そして始まった春の祭典神事。

祓の儀、神職拝礼、開扉、献饌。

米御供二杯は薬師堂と観音堂に供える。

祝詞奏上に続いて一老が抱えてきた大御幣を振る奉幣振り神事がなされる。

そして玉串奉奠に移る。

勾田町の玉串奉奠は区長から始まって一老、二老・・・・十老まで一人ずつ奉られる。

玉串奉奠を終えたら撤饌、閉扉、神職一拝で終えた。

これより始まる作法は直会である。

酒注ぎは十老。

ちぎり餅の盃も差し出す。

献は一人ずつされる。

お神酒をいただいてちぎり餅を食べる作法である。

その順は神職、区長、一老、二老・・・十老。

十老がいただくときは九老に代わってもらう。

一巡したら逆に戻る。

これは座の三献の儀と同じである。

ちぎりの餅は契りの餅ではないだろうか。

そう思える直会は厳粛な儀式であった。

すべての人たちが献をいただいたら祭典を終える。

一同は参進したときとは逆に戻っていく。

鳥居を潜って階段を潜る。

集落辻をぐるりと回って帰還した。

小雨になっていた還幸渡御。

神社に植わっている桜樹が迎えてくれた。

社務所に戻ればざっくばらんにお茶とお菓子で一服する。

午後ともなれば雲が湧いてきたが、雨は降らずになんとか無事に神事を終えることができた。

春の祭典は農耕を豊作する祈願祭でもある。

お米は大切にせなあかんと区長は話す。

社務所で一服していたときだ。

俄に黒い雲が広がった。

西、南から押し寄せる黒い雲はあっという間に雨を降らせる。

午後3時には直会をお開きにして5カ所に参る八王子回礼をしたい。

直会中に雲の動きをキャッチしていたスマホ。

アプリ道具は10年くらい前にはなかったと思う私は未だにガラケーである。

当時は携帯電話があっても雲の動きを察知するアプリはなかった。

今では農作業にも活かしているスマホアプリの能力は大きい。

雲の隙間に晴れ間は出ないが雨の降りようは小ぶりになる。

これ以上、遅らせることはできないと判断されて、先に傘を伴う八王子回礼を決断されて出発した。

八王子回礼から戻って雨の状態を見計らってごーさん配りをすることになった。

雨降りの日は降りようによって、時間帯を替えるなど、臨機応変に対応する。

ごーさん札を挟むカワヤナギは芽吹くようにという願いである。

今でも苗代を作る農家が必要とするヤナギのごーさん。

時期がくれば苗代に立てた。

畑もなくして花壇にする家が多くなった。

神棚もない家ではごーさも必要としない。

そんな家が増えているが一部の家では苗代に立てているようだ。

苗代を作ったその場の端に立てる。

手を合わせて今年も豊作をお願いしますと手を合わせる。

ごーさんは田植えをするときには抜いて、苗取りさんのときに捨てたというのはずいぶん前のようだ。

このごーさん札を配るお家は予め確認されていた。

名簿に印のあるお家が必要とする家。

勾田町集落は旧村で26軒。

何人かは配る区域ごとの本数を抱えて走っていった。

うち、三老はここら辺りの何軒かに配ると云うので連れてってもらった。

呼び鈴を押した1軒は奥からM家婦人が出てこられた。

三老から受け取る農家に必要なごーさん札。

お話しを伺えば苗代作りをしているから、要るのですということだ。

だいたいが4月30日辺りにしていると云われたので、取材許可をお願いしたのはいうまでもない。

M家はお家で座の儀式をしていた最後の当屋座一老。

それはそれでたいへんだったと話される。

次の1軒も呼び鈴を押す。

押しては見たもののベルが鳴ったのか。

庭に車がないから不在中のようだ。

諦めて次の家に向かって呼び鈴を押すが、ここもまた不在。

次は三老家。

そして神社近くまで戻ってきたお家もM家。

奥からご主人が出てこられてごーさん札を受け取った。

かつては4月2日、3日辺りの日に苗代作りをしていた。

ところが奥さんが足を痛めたので立って、また座る作業は難しくなったから・・という。

当家もかつては一老を務めたお家。秋の祭りもそうだが、一老家での朝風呂がしなくなっただけでもラクになったという婦人の声である。

餅搗きは十老など若い者の務め。

お風呂は一老から入浴して最後に十老。

力仕事をしている者が最後になると話してくれた。

ところで、餅分け作業をしている際に見せていただいた木製の大皿である。

洗米を盛った大皿の裏を返せばそこに文字があった。

「嘉永四亥(1851)の亥年九月 施主 當村惣左エ門」とあった。

苗字はわからないが、もう一枚の寄進者名は「景□衛」のようだ。

もう一枚は「嘉永四年(1851)九月□□□ 奉納 氏子源平治」。

当時の氏子たちが寄進した木製大皿は大切にしてくださいとお伝えして場を離れた。

(H29. 4. 8 EOS40D撮影)