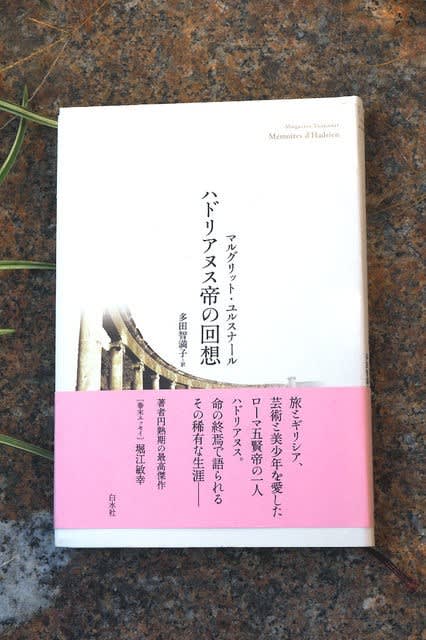

(昨夕、紀伊國屋書店で買った「ハドリアヌス帝の回想」。高い本なので、決心が必要だった)

本を読む時間は、現実から身をふりほどき、脳や心を遠い世界へさまよわせることである。

読書するというのは、したがって、人生からの“途中下車”といえなくはない。

わたしは毎日、この“途中下車”をやっている。

その間、いろいろな栄養や酸素が脳と心に補給される。友人には映画人が何人かいる。

彼らは映画館にいるとき、実人生から途中下車し、他人の人生だとか、運命だとか、よろこびや悲しみにつきあっている。

「ハドリアヌス帝の回想」を買うのに決心が必要だったというのは、はたしてこの本を、きちんと最後まで読むかどうか、それだけの忍耐力があるかどうか、いささか心もとないからである(^^;)

改行が少なく、やや小さめの黒い文字が、びっしりと白い紙をおおいつくしている。

10年ばかり前、図書館から借りてきて、1ページ読んだか読まないかで、そのまま返却した履歴がある。塩野七生さんの「賢帝の世紀」がきっかけだったと、ぼんやり記憶している。

原書の刊行は1951年。著者マルグリット・ユルスナールは、この一作によって、文学界にゆるぎない地位を確立した。

「賢帝の世紀」で引用されたハドリアヌスの述懐は、わたしの心を震わせた。「そうか、いつか読まねばなるまい」と、そのとき、心に誓った(^^)/

そういう本が、思い出すともう一冊ある。

(新聞に掲載されたマルケスの記事がはさんである)

ガルシア・マルケスの「百年の孤独」。こちらは旧版、新版と二冊書棚に寝かせてある。寝かせたまま、何年経ったことだろう(?_?)

読まねばならない・・・と思い決めて、そのまま数年、あるいは十数年が経過してしまう。

しかし考えてみれば、大方の読書人には、こういった経験があるのではないか?

現在進行形はこちら。

文庫版「ローマ人の物語」の第34巻「迷走する帝国(下)」を読んでいる。

さまざまな思考が交錯し、わたしの心を、遠いとおい世界へと連れ出す。「国家の衰亡とは、こういうものか」。

塩野さんはむろん、古代ローマ世界に対しては異邦人なので、戦乱や、政治や、社会、経済について、決められた距離をあけて、いわば“外側から”観察している。

ところが「ハドリアヌス帝の回想」は、ユルスナールが、皇帝ハドリアヌスになりきって書いている。晩年のハドリアヌスが、後継者マルクス・アウレリウスに宛てた書簡というモノローグの手法を駆使して。

この流れの中で、もう一人、須賀敦子という作家がからんでくる。

須賀さんには「ユルスナールの靴」という長編エッセイがある。ハドリアヌスからユルスナールへと、こつこつ、こつこつ歩きながら、そこに自分の半生を投影する。

二度と還らぬ、愛おしい時間の記憶を、須賀さんは、いつものようにせっせと研き、美しい日本語に置きかえていく(^^♪

「そうか・・・須賀さんは、ユルスナールにヒントをえて、深くふかく共感し、そこから珠玉のことばをつむぎ出したのだ」

キーワードは“回想”。

人がもっている資産は、結局過去しかないのである。

過ぎ去ったものたちは、失われたものたちである。失われたものを、もう一度、文字を使って甦らせる。ユルスナールから学んだその手法が、須賀敦子の文学の核心なのである。

青春の文学ではなく、老年の文学。

このことばも、いまのわたしにとっては貴重な読書のキーワードになっている。そこも、青春期にまさるとも劣らない、豊饒な沃野なのである。

というわけで、「さあ、読もう。読みのがすべきじゃな~~い♪」

と自分を叱咤激励しているのであります(笑)。

本を読む時間は、現実から身をふりほどき、脳や心を遠い世界へさまよわせることである。

読書するというのは、したがって、人生からの“途中下車”といえなくはない。

わたしは毎日、この“途中下車”をやっている。

その間、いろいろな栄養や酸素が脳と心に補給される。友人には映画人が何人かいる。

彼らは映画館にいるとき、実人生から途中下車し、他人の人生だとか、運命だとか、よろこびや悲しみにつきあっている。

「ハドリアヌス帝の回想」を買うのに決心が必要だったというのは、はたしてこの本を、きちんと最後まで読むかどうか、それだけの忍耐力があるかどうか、いささか心もとないからである(^^;)

改行が少なく、やや小さめの黒い文字が、びっしりと白い紙をおおいつくしている。

10年ばかり前、図書館から借りてきて、1ページ読んだか読まないかで、そのまま返却した履歴がある。塩野七生さんの「賢帝の世紀」がきっかけだったと、ぼんやり記憶している。

原書の刊行は1951年。著者マルグリット・ユルスナールは、この一作によって、文学界にゆるぎない地位を確立した。

「賢帝の世紀」で引用されたハドリアヌスの述懐は、わたしの心を震わせた。「そうか、いつか読まねばなるまい」と、そのとき、心に誓った(^^)/

そういう本が、思い出すともう一冊ある。

(新聞に掲載されたマルケスの記事がはさんである)

ガルシア・マルケスの「百年の孤独」。こちらは旧版、新版と二冊書棚に寝かせてある。寝かせたまま、何年経ったことだろう(?_?)

読まねばならない・・・と思い決めて、そのまま数年、あるいは十数年が経過してしまう。

しかし考えてみれば、大方の読書人には、こういった経験があるのではないか?

現在進行形はこちら。

文庫版「ローマ人の物語」の第34巻「迷走する帝国(下)」を読んでいる。

さまざまな思考が交錯し、わたしの心を、遠いとおい世界へと連れ出す。「国家の衰亡とは、こういうものか」。

塩野さんはむろん、古代ローマ世界に対しては異邦人なので、戦乱や、政治や、社会、経済について、決められた距離をあけて、いわば“外側から”観察している。

ところが「ハドリアヌス帝の回想」は、ユルスナールが、皇帝ハドリアヌスになりきって書いている。晩年のハドリアヌスが、後継者マルクス・アウレリウスに宛てた書簡というモノローグの手法を駆使して。

この流れの中で、もう一人、須賀敦子という作家がからんでくる。

須賀さんには「ユルスナールの靴」という長編エッセイがある。ハドリアヌスからユルスナールへと、こつこつ、こつこつ歩きながら、そこに自分の半生を投影する。

二度と還らぬ、愛おしい時間の記憶を、須賀さんは、いつものようにせっせと研き、美しい日本語に置きかえていく(^^♪

「そうか・・・須賀さんは、ユルスナールにヒントをえて、深くふかく共感し、そこから珠玉のことばをつむぎ出したのだ」

キーワードは“回想”。

人がもっている資産は、結局過去しかないのである。

過ぎ去ったものたちは、失われたものたちである。失われたものを、もう一度、文字を使って甦らせる。ユルスナールから学んだその手法が、須賀敦子の文学の核心なのである。

青春の文学ではなく、老年の文学。

このことばも、いまのわたしにとっては貴重な読書のキーワードになっている。そこも、青春期にまさるとも劣らない、豊饒な沃野なのである。

というわけで、「さあ、読もう。読みのがすべきじゃな~~い♪」

と自分を叱咤激励しているのであります(笑)。