追いつめられながらヒューマンな心を杖にして必死で生きようとする家族たちを見て、読者は文学というものが、何を達成しうるかを考えずにはいられない。家族の中心にいて、その核心を鋼のように支えているのは母ちゃんである。ほとばしる愛情とともに、エネルギーが滾々と湧きあがる。

父ちゃんは故郷を離れてから、根を絶たれた植物みたいに腑抜けになってしまったため、一家の長は母ちゃんが果たす。

作中人物に注ぐ、スタインベックの温かく、鋭利なまなざし。

作家としての力量をまざまざと感じさせるストーリー展開である。

かねがねわたしは、現代の日本文学は安易に“家族の解体”語りすぎる・・・と思っている。祖父や祖母、父や母、兄弟たち。ルート66をゴミのように漂流しつつ、崩れかけては立ち直る。母ちゃんは神秘的なほど偉大な働きをする。

スタインベックは「怒りの葡萄」のこの素晴らしい母ちゃんの像を、どこから作り出したのだろう。へこたれない。

へこたれても、すぐにまた元へ戻る。

だから結局、家族のすべての者が、この母ちゃんを頼りにする。

家族のために料理し、それを天職と心得ている母ちゃん。母ちゃんが泣くときは、スタインベックも泣き、われわれ読者も泣く。

ルート66を西にドライブする途中、はじめに祖父(じいちゃん)が死に、つぎに祖母(ばあちゃん)が死ぬ。ばあちゃんが死んだとき、母ちゃんがとった態度の中に、人間の尊厳がキラキラと輝いている。

ああ、肝っ玉が据わっているとはこういうことをいうのだろう。

人が働くとはどういうことかを、スタインベックは静かに語りつづける。

仕事を失うとは、人間としての尊厳を失うことにひとしいのだ・・・と、わたしは本書を読みながら身に沁みた、痛切に。

悲しみと怒り。極貧の中に投げ込まれていても、人間は生きているかぎり、人間であることをやめるわけにはいかない。あわれみを求めているのではないのだ。

「怒りの葡萄」の“怒り”の意味を、作者は作中人物になりかわって、こう述べている。

《女たちは男たちの様子をうかがった。いよいよ男たちがへこたれてしまうのかどうかを見ていた。女たちは黙然と立って男たちを見つめた。何人かの男が集まっているところでは、男たちの顔から恐怖が消え、怒りが後釜にすわった。

すると女たちは安堵のため息をついた。大丈夫だとわかったからだ。男たちはへこたれていない。恐怖が怒りに変わるかぎり、へこたれてしまうことはないのだ。》(382ページ)

“怒り”は本書のいたるところで登場し、登場人物を前へ、前へと推しすすめる。

スタインベックの書く“怒り”は、この小説の最重要のキーワードとなっている。

そして圧倒的な幕切れへとなだれ込んでゆく。

ラストシーンだけは、どなたかが引用していた大久保康雄訳で読んで、昔から知っていた。死んだり逃亡したりする人物が多いことをいくらか苦にして、スタインベックは人間性を謳歌するポジティヴな場面を設定することによって、この畢生の大作をしめくくりたかったのだろう。

神話化したくなるその気持ちがわかる。

ここへきて、このラストシーンを読み、ああ、そうかと、ほっと救われた気分を味わうのは、わたしばかりではあるまい。何だよ、むりやり美談に持ってゆかなくとも・・・と一抹の不満は感じながらも。

初版は1939年に出版され、スタインベックはピュリッツァー賞を、1962年にはノーベル文学賞を受賞している。

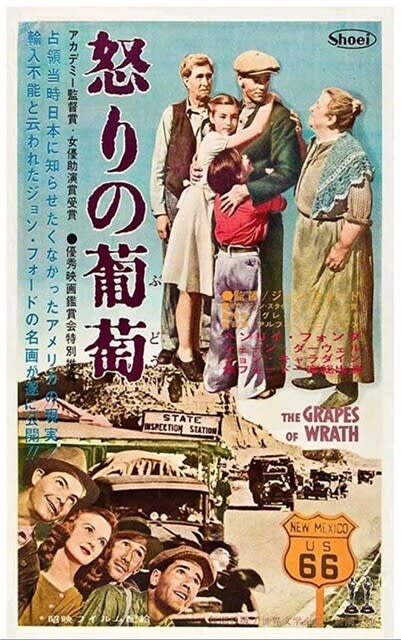

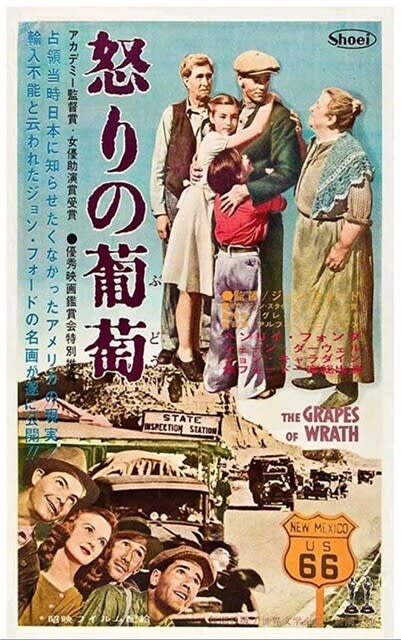

わたしは観てはいないが、1940年にはジョン・フォード監督、ヘンリー・フォンダ主演により映画化され、数々の栄誉に輝いたという。

最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^♪

評価:☆☆☆☆☆

※ レビューを書くにあたって、世界の文学セレクション36(中央公論社版)の解説「スタインベックの人と作品」と年譜を参照いたしました。大浦暁生さんの解説は20ページにおよび、作者に対しやや辛辣ながら懇切丁寧なものです。

※ 背景については、こちらの画像がとても参考になります。

The Ghost of Tom Joad

(音楽はブルース・スプリングスティーンの11枚目のスタジオ・アルバム。1995年)

映画のスチールだけでなく、マーガレット・バーク=ホワイトやウォーカー・エヴァンスのFSAの写真が使われている。

https://www.youtube.com/watch?v=ptWE8DAVl5E

(この2枚は映画のスチールからいただきました。ありがとうございます。)

父ちゃんは故郷を離れてから、根を絶たれた植物みたいに腑抜けになってしまったため、一家の長は母ちゃんが果たす。

作中人物に注ぐ、スタインベックの温かく、鋭利なまなざし。

作家としての力量をまざまざと感じさせるストーリー展開である。

かねがねわたしは、現代の日本文学は安易に“家族の解体”語りすぎる・・・と思っている。祖父や祖母、父や母、兄弟たち。ルート66をゴミのように漂流しつつ、崩れかけては立ち直る。母ちゃんは神秘的なほど偉大な働きをする。

スタインベックは「怒りの葡萄」のこの素晴らしい母ちゃんの像を、どこから作り出したのだろう。へこたれない。

へこたれても、すぐにまた元へ戻る。

だから結局、家族のすべての者が、この母ちゃんを頼りにする。

家族のために料理し、それを天職と心得ている母ちゃん。母ちゃんが泣くときは、スタインベックも泣き、われわれ読者も泣く。

ルート66を西にドライブする途中、はじめに祖父(じいちゃん)が死に、つぎに祖母(ばあちゃん)が死ぬ。ばあちゃんが死んだとき、母ちゃんがとった態度の中に、人間の尊厳がキラキラと輝いている。

ああ、肝っ玉が据わっているとはこういうことをいうのだろう。

人が働くとはどういうことかを、スタインベックは静かに語りつづける。

仕事を失うとは、人間としての尊厳を失うことにひとしいのだ・・・と、わたしは本書を読みながら身に沁みた、痛切に。

悲しみと怒り。極貧の中に投げ込まれていても、人間は生きているかぎり、人間であることをやめるわけにはいかない。あわれみを求めているのではないのだ。

「怒りの葡萄」の“怒り”の意味を、作者は作中人物になりかわって、こう述べている。

《女たちは男たちの様子をうかがった。いよいよ男たちがへこたれてしまうのかどうかを見ていた。女たちは黙然と立って男たちを見つめた。何人かの男が集まっているところでは、男たちの顔から恐怖が消え、怒りが後釜にすわった。

すると女たちは安堵のため息をついた。大丈夫だとわかったからだ。男たちはへこたれていない。恐怖が怒りに変わるかぎり、へこたれてしまうことはないのだ。》(382ページ)

“怒り”は本書のいたるところで登場し、登場人物を前へ、前へと推しすすめる。

スタインベックの書く“怒り”は、この小説の最重要のキーワードとなっている。

そして圧倒的な幕切れへとなだれ込んでゆく。

ラストシーンだけは、どなたかが引用していた大久保康雄訳で読んで、昔から知っていた。死んだり逃亡したりする人物が多いことをいくらか苦にして、スタインベックは人間性を謳歌するポジティヴな場面を設定することによって、この畢生の大作をしめくくりたかったのだろう。

神話化したくなるその気持ちがわかる。

ここへきて、このラストシーンを読み、ああ、そうかと、ほっと救われた気分を味わうのは、わたしばかりではあるまい。何だよ、むりやり美談に持ってゆかなくとも・・・と一抹の不満は感じながらも。

初版は1939年に出版され、スタインベックはピュリッツァー賞を、1962年にはノーベル文学賞を受賞している。

わたしは観てはいないが、1940年にはジョン・フォード監督、ヘンリー・フォンダ主演により映画化され、数々の栄誉に輝いたという。

最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^♪

評価:☆☆☆☆☆

※ レビューを書くにあたって、世界の文学セレクション36(中央公論社版)の解説「スタインベックの人と作品」と年譜を参照いたしました。大浦暁生さんの解説は20ページにおよび、作者に対しやや辛辣ながら懇切丁寧なものです。

※ 背景については、こちらの画像がとても参考になります。

The Ghost of Tom Joad

(音楽はブルース・スプリングスティーンの11枚目のスタジオ・アルバム。1995年)

映画のスチールだけでなく、マーガレット・バーク=ホワイトやウォーカー・エヴァンスのFSAの写真が使われている。

https://www.youtube.com/watch?v=ptWE8DAVl5E

(この2枚は映画のスチールからいただきました。ありがとうございます。)