■スタインベック「怒りの葡萄」(上・下巻)黒原敏行訳 ハヤカワepi文庫 2014年刊

重たい小説である。

しかも、当時の社会的経済的な問題や、差別、死などといった、考えたところで、答えの出ないものばかりを、具体的にストーリーに溶け込ませて表現しようとしている。容易ならぬ長篇小説である。

上巻447ページ、下巻422ページ(ハヤカワ文庫)

ことに“オーキー”という差別用語に、ガツンと頭を殴られた気分を味わうのは、わたしばかりではないだろう。オクラホマ出身の貧農のことを、カリフォルニアでは、侮蔑して“オーキー”と呼ぶ。

内容紹介については、いつものように、BOOKデータベースを引用させていただこう。

《一九三〇年代、アメリカ中西部の広大な農地は厳しい日照りと砂嵐に見舞われた。作物は甚大な被害を受け、折からの大恐慌に疲弊していた多くの農民たちが、土地を失い貧しい流浪の民となった。オクラホマの小作農ジョード一家もまた、新天地カリフォルニアをめざし改造トラックに家財をつめこんで旅の途につく―苛烈な運命を逞しく生きぬく人びとの姿を描き米文学史上に力強く輝く、ノーベル賞作家の代表作、完全新訳版。》(上巻)

《祖先が開拓した故郷の土地を捨て苦難と困窮の旅のすえ、約束の地カリフォルニアへとたどり着いたジョード一家。そこで迎えたのは、美しく豊かな果樹園や綿畑と、敵意にさらされながら低賃金のわずかな仕事を奪いあう過酷な日々だった…。歴史の荒波のなかで資本主義に翻弄される人びとの苦境を浮き彫りにし、時代を越えてなお世界じゅうで衰えぬ評価を受けつづける不朽の名作。ピュリッツァー賞受賞。映画化原作。》(下巻)

本書を理解するためには、予備知識として“世界大恐慌”のことを踏まえておく必要がある。

世界大恐慌とは1929年に発生し、1936年ごろまで続いた世界的な大不況のこと。

この知識がなくとも、移住者たちの苦難のありさまは、むろん十分つたわってくる。彼らはめったなことでは泣かない。歯を食いしばって生きようとしている。

ジョード一家とその周辺人物を中心に、13人ほどの人びとが、額に汗して考え抜き、苦闘し、洪水と闘い、家族を守りたいと必死の努力をする。

ひとことでいえば、気候変動(旱魃)と、大資本=金融資本がすすめる機械化によって故郷を追われた貧農が、オンボロ自動車に乗って国道を流浪し、理想の地を夢みてカルフォルニアに移住しようとする物語である。

出版当時からまるで聖書の「出エジプト記」を踏まえた叙事詩だという批評が一部からあったようである。スタインベックも、それを意識してだろうが、元説教師のジム・ケイシーを登場人物の一人に加えている。

名作というより、問題作として、現在でも十分読むにたえる(。-ω-) 今後20年30年、いや100年がたったとしても、読まれつづけるだろう。

これまで読んできた短篇集や「ハツカネズミと人間」に比べ、文体や構成が、まるで違う。

上巻の1/3を過ぎるあたりまでは、わたし的にはとても読みにくかった。

しかも、「怒りの葡萄」は奇数章に作者のスタインベックの評論、偶数章にジョード一家の物語を配している。そのためもあって、ごつごつした粗削りな印象をあたえる。

登場人物はさほど多くはないが、インテリではないので、理知的にしゃべるのではなく、下層の農民としてしゃべっている。したがって、彼らの“真意”を理解するには、読者の側が、登場人たちの一人ひとりに寄り添わねばならない。

そもそもこの「怒りの葡萄」というタイトルは、聖書ヨハネの黙示録に拠っているという。

本書は発売直後、激しい賛否両論にさらされた。

《オクラホマ州では多くの図書館で『怒りの葡萄』が禁書扱いとなり、州出身の国会議員により「オクラホマの小作人は他の土地の小作人に勝るとも劣らぬ立派な頭脳と心情を持っている。この本はねじくれて歪んだ精神が生んだ黒い悪魔の書だ」》Wikipediaより引用

「この本はねじくれて歪んだ精神が生んだ黒い悪魔の書だ」と、資本家やそこに巣くう人びと、あるいは社会主義を極端に警戒する保守層などが容赦ない非難を浴びせた。「怒りの葡萄」は、それほどの“事件”たりえたというべきだろう。

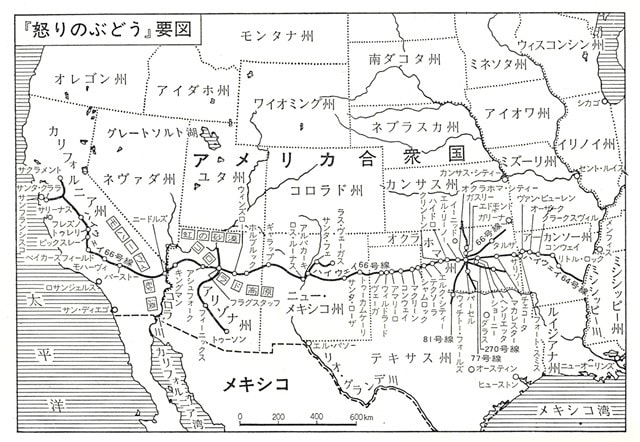

本書はルート66を西に辿る物語である。

友人がアメリカへ旅立つとき、わたしも誘われたが、あいにく仕事の都合がつかなかった。ルート66を、レンタカーで飛ばすつもりだよ、といわれたとき、気持ちがぐらついた。「怒りの葡萄」を読んでいたわけではないが、それなりに知識はあったからだ(^^;

(ルート66。中央公論社世界の文学セレクション36「スタインベック」から引用)

主要登場人物たちは、何とつつましく鮮やかに、過酷な風土に溶け込んでいることだろう。アメリカ文学の長篇ベスト10に必ずノミネートされるスタインベックの代表作といえば、この「怒りの葡萄」に指を屈する。

トムやアル、母ちゃん、ローザシャーン、ジム・ケイシーなど、スタインベックは「ハツカネズミと人間」のときと同じように、すぐれた人物造形の腕をふるっている。

富士山やキリマンジャロのような弧峰ではなく、ゴツゴツした八ヶ岳(よく知っている山では榛名山)のような巨大な山塊を思い起させる。

いくつもの峰があるが、本当のピークは第28章であろう。ここを読みながらわたしは嗚咽をこらえることができなかった(^^;

《「わかってるよ。でもおまえにそばにいてほしかったんだ。おまえがどうなっちまうのか怖くてしかたなかった。今日もまだおまえをちゃんと見ていないよ。見えないんだもの。顔はどう」

「だいぶいいよ」

「近くにきて、触らせとくれ。ほらもっと近くに」トムは這って近づいた。母ちゃんののばした手が闇の中でトムの頭を探りあて、指がおりていって鼻に触れ、ついで左の頬に触れた。「ひどい傷跡。鼻もゆがんじまってるし」

「かえっていいかもな。おれだとわからないから。指紋さえ記録に残ってなきゃいいんだが」

トムはまた食べはじめた。

「しっ。あの音!」

「風だよ、母ちゃん。ただの風」風は下流に向かって吹き、途中の木々をざわめかせた。

母ちゃんは息子の声がするほうへさらに這い寄った。「もう一回触らせとくれ、トム。まるで目がつぶれたみたい。真っ暗だ。あたしは覚えときたいんだよ。覚えるのが指だけでもいいんだ。トム、おまえは逃げなきゃいけないよ」

「ああ。それは初めからわかってた」

「いまはけっこう稼いでるんだ。ちびちびお金を貯めてるんだよ。ほら手を出して。ここに七ドルあるから」

「そりゃもらえない。おれはなんとかやっていけるよ」

「いいから手を出して、トム。お前がお金を持っていかないと、あたしは夜一睡もできないよ。バスに乗ったらいいんじゃないかい。うんと遠くへ行くんだ。五百キロとか、六百キロとか」

「もらえないって」

「トム」母ちゃんは厳しい声で言った。「持っていくんだよ。聞こえてるかい。あんた母ちゃんを苦しめて、それでいいのかい」》(下巻349ページ)

ああ、ああ七ドル!

魂の七ドル。

このシーンが、次男トムと母ちゃんの別れとなる。トムは心ならずも、二度目の殺人を犯してしまったのだ。センチメンタルになっているのではない。

トムはトムで、母ちゃんは母ちゃんで、立ち塞がる過酷な運命に対して、一歩一歩すすんでゆく。

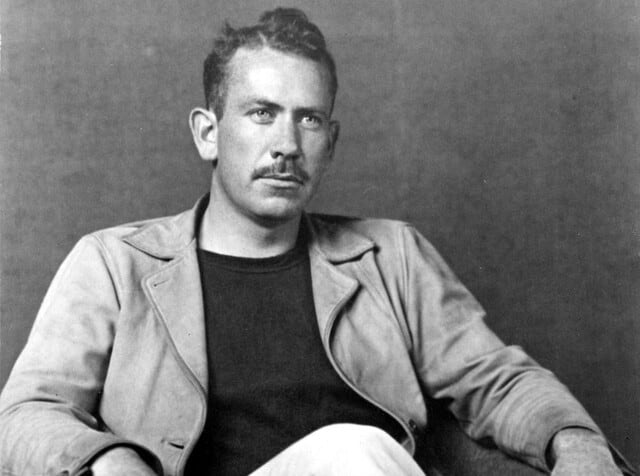

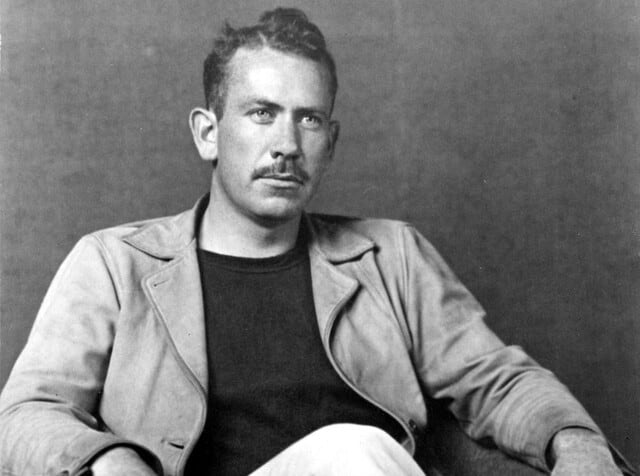

(スタインベック)

重たい小説である。

しかも、当時の社会的経済的な問題や、差別、死などといった、考えたところで、答えの出ないものばかりを、具体的にストーリーに溶け込ませて表現しようとしている。容易ならぬ長篇小説である。

上巻447ページ、下巻422ページ(ハヤカワ文庫)

ことに“オーキー”という差別用語に、ガツンと頭を殴られた気分を味わうのは、わたしばかりではないだろう。オクラホマ出身の貧農のことを、カリフォルニアでは、侮蔑して“オーキー”と呼ぶ。

内容紹介については、いつものように、BOOKデータベースを引用させていただこう。

《一九三〇年代、アメリカ中西部の広大な農地は厳しい日照りと砂嵐に見舞われた。作物は甚大な被害を受け、折からの大恐慌に疲弊していた多くの農民たちが、土地を失い貧しい流浪の民となった。オクラホマの小作農ジョード一家もまた、新天地カリフォルニアをめざし改造トラックに家財をつめこんで旅の途につく―苛烈な運命を逞しく生きぬく人びとの姿を描き米文学史上に力強く輝く、ノーベル賞作家の代表作、完全新訳版。》(上巻)

《祖先が開拓した故郷の土地を捨て苦難と困窮の旅のすえ、約束の地カリフォルニアへとたどり着いたジョード一家。そこで迎えたのは、美しく豊かな果樹園や綿畑と、敵意にさらされながら低賃金のわずかな仕事を奪いあう過酷な日々だった…。歴史の荒波のなかで資本主義に翻弄される人びとの苦境を浮き彫りにし、時代を越えてなお世界じゅうで衰えぬ評価を受けつづける不朽の名作。ピュリッツァー賞受賞。映画化原作。》(下巻)

本書を理解するためには、予備知識として“世界大恐慌”のことを踏まえておく必要がある。

世界大恐慌とは1929年に発生し、1936年ごろまで続いた世界的な大不況のこと。

この知識がなくとも、移住者たちの苦難のありさまは、むろん十分つたわってくる。彼らはめったなことでは泣かない。歯を食いしばって生きようとしている。

ジョード一家とその周辺人物を中心に、13人ほどの人びとが、額に汗して考え抜き、苦闘し、洪水と闘い、家族を守りたいと必死の努力をする。

ひとことでいえば、気候変動(旱魃)と、大資本=金融資本がすすめる機械化によって故郷を追われた貧農が、オンボロ自動車に乗って国道を流浪し、理想の地を夢みてカルフォルニアに移住しようとする物語である。

出版当時からまるで聖書の「出エジプト記」を踏まえた叙事詩だという批評が一部からあったようである。スタインベックも、それを意識してだろうが、元説教師のジム・ケイシーを登場人物の一人に加えている。

名作というより、問題作として、現在でも十分読むにたえる(。-ω-) 今後20年30年、いや100年がたったとしても、読まれつづけるだろう。

これまで読んできた短篇集や「ハツカネズミと人間」に比べ、文体や構成が、まるで違う。

上巻の1/3を過ぎるあたりまでは、わたし的にはとても読みにくかった。

しかも、「怒りの葡萄」は奇数章に作者のスタインベックの評論、偶数章にジョード一家の物語を配している。そのためもあって、ごつごつした粗削りな印象をあたえる。

登場人物はさほど多くはないが、インテリではないので、理知的にしゃべるのではなく、下層の農民としてしゃべっている。したがって、彼らの“真意”を理解するには、読者の側が、登場人たちの一人ひとりに寄り添わねばならない。

そもそもこの「怒りの葡萄」というタイトルは、聖書ヨハネの黙示録に拠っているという。

本書は発売直後、激しい賛否両論にさらされた。

《オクラホマ州では多くの図書館で『怒りの葡萄』が禁書扱いとなり、州出身の国会議員により「オクラホマの小作人は他の土地の小作人に勝るとも劣らぬ立派な頭脳と心情を持っている。この本はねじくれて歪んだ精神が生んだ黒い悪魔の書だ」》Wikipediaより引用

「この本はねじくれて歪んだ精神が生んだ黒い悪魔の書だ」と、資本家やそこに巣くう人びと、あるいは社会主義を極端に警戒する保守層などが容赦ない非難を浴びせた。「怒りの葡萄」は、それほどの“事件”たりえたというべきだろう。

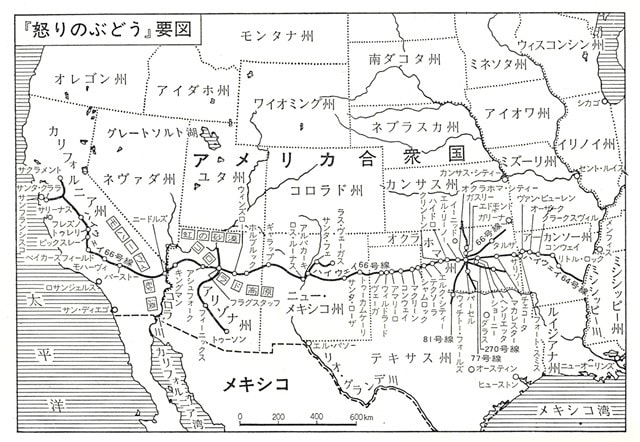

本書はルート66を西に辿る物語である。

友人がアメリカへ旅立つとき、わたしも誘われたが、あいにく仕事の都合がつかなかった。ルート66を、レンタカーで飛ばすつもりだよ、といわれたとき、気持ちがぐらついた。「怒りの葡萄」を読んでいたわけではないが、それなりに知識はあったからだ(^^;

(ルート66。中央公論社世界の文学セレクション36「スタインベック」から引用)

主要登場人物たちは、何とつつましく鮮やかに、過酷な風土に溶け込んでいることだろう。アメリカ文学の長篇ベスト10に必ずノミネートされるスタインベックの代表作といえば、この「怒りの葡萄」に指を屈する。

トムやアル、母ちゃん、ローザシャーン、ジム・ケイシーなど、スタインベックは「ハツカネズミと人間」のときと同じように、すぐれた人物造形の腕をふるっている。

富士山やキリマンジャロのような弧峰ではなく、ゴツゴツした八ヶ岳(よく知っている山では榛名山)のような巨大な山塊を思い起させる。

いくつもの峰があるが、本当のピークは第28章であろう。ここを読みながらわたしは嗚咽をこらえることができなかった(^^;

《「わかってるよ。でもおまえにそばにいてほしかったんだ。おまえがどうなっちまうのか怖くてしかたなかった。今日もまだおまえをちゃんと見ていないよ。見えないんだもの。顔はどう」

「だいぶいいよ」

「近くにきて、触らせとくれ。ほらもっと近くに」トムは這って近づいた。母ちゃんののばした手が闇の中でトムの頭を探りあて、指がおりていって鼻に触れ、ついで左の頬に触れた。「ひどい傷跡。鼻もゆがんじまってるし」

「かえっていいかもな。おれだとわからないから。指紋さえ記録に残ってなきゃいいんだが」

トムはまた食べはじめた。

「しっ。あの音!」

「風だよ、母ちゃん。ただの風」風は下流に向かって吹き、途中の木々をざわめかせた。

母ちゃんは息子の声がするほうへさらに這い寄った。「もう一回触らせとくれ、トム。まるで目がつぶれたみたい。真っ暗だ。あたしは覚えときたいんだよ。覚えるのが指だけでもいいんだ。トム、おまえは逃げなきゃいけないよ」

「ああ。それは初めからわかってた」

「いまはけっこう稼いでるんだ。ちびちびお金を貯めてるんだよ。ほら手を出して。ここに七ドルあるから」

「そりゃもらえない。おれはなんとかやっていけるよ」

「いいから手を出して、トム。お前がお金を持っていかないと、あたしは夜一睡もできないよ。バスに乗ったらいいんじゃないかい。うんと遠くへ行くんだ。五百キロとか、六百キロとか」

「もらえないって」

「トム」母ちゃんは厳しい声で言った。「持っていくんだよ。聞こえてるかい。あんた母ちゃんを苦しめて、それでいいのかい」》(下巻349ページ)

ああ、ああ七ドル!

魂の七ドル。

このシーンが、次男トムと母ちゃんの別れとなる。トムは心ならずも、二度目の殺人を犯してしまったのだ。センチメンタルになっているのではない。

トムはトムで、母ちゃんは母ちゃんで、立ち塞がる過酷な運命に対して、一歩一歩すすんでゆく。

(スタインベック)