「網走まで」「灰色の月」は志賀直哉の代表作として、ご存じの方が多いだろう。これまで3-4回は読んでいる。そしてまた、読み返した。“読み返すことができる”というのが、名作の条件であるのは、当然だと思える。

以前、こうに書いたことがあった。

《たとえば、堀辰雄の「辛夷の花」(「大和路・信濃路」の一編)と「網走まで」を、以前読み比べたとき「ああ、そうか。踏み込みの鋭さがまるで違う」と思ったものだ。

どちらも列車の中の情景を題材としているが、「辛夷の花」がものを見ているのではなく、雰囲気描写に終始しているのと違い、「網走まで」のまなざしは現実に突き刺さっていく。

こういう人に見られるのは、ある意味恐ろしいことである。視線がものの、あるいは人間の本質を衝き、ヴェールの内を暴いてしまうからだ。》「一つの到達点としての「焚火」 ~志賀直哉を読み返す」2020年8月9日

これが前回読み返したときの記事である。

志賀直哉には、絶対名作といえる短編が、およそ10篇はある。

思いつくままに挙げてみると、

・老人(正宗白鳥が感心していた)

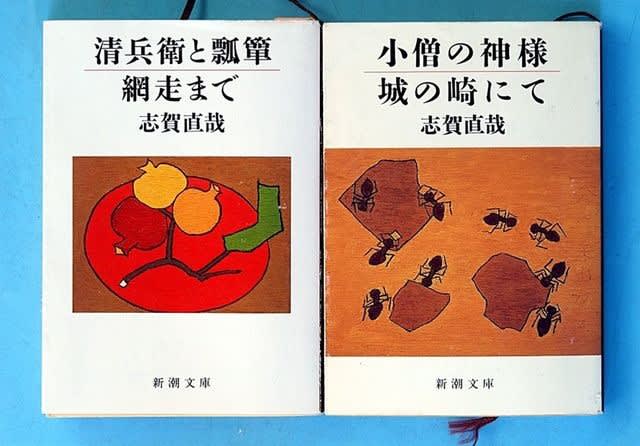

・網走まで

・范の犯罪

・城崎にて

・焚火

・小僧の神様

・清兵衛と瓢箪

・濠端の住まい

・真鶴(若いころ読んだだけだったが、このあいだ読み返した)

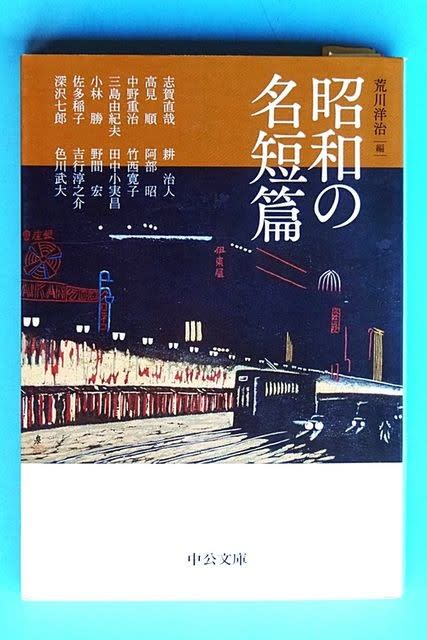

・灰色の月(「昭和の名短篇」中公文庫 荒川洋治編)

等々、10篇はすぐ数えることができる。わたしの知り合いにいわせると、現在読むに値するものだけで、20篇はくだらないとのこと。

志賀直哉はいたって男性的な、骨っぽい味わいを奥底に秘めているが、それだけではない。志賀直哉に見つめられると空想しただけで、身のうちに、ざわざわ冷たい空気が吹き抜ける。

前回のBlogでも書いたように堀辰雄の「辛夷の花」と「網走まで」を比較してみればいいのだ。そこに「灰色の月」が加わる。志賀直哉の眼は、しんと澄んでいる。

外界は透明感が高いので、微細なものの動きまで映る。彼の眼を逃れるのはむずかしいのだ。

「網走まで」をまず読み、つづけて「灰色の月」をすぐに読んだ。この通りのいわば“事件”に遭遇したのだと、志賀さんは「続々創作余談」で述べている。

「灰色の月」を、非難する読者もいたらしい。志賀さんが「創作余談」で創作の裏表を率直に語っているのは、研究者はむろん、一読者の場合でもありがたい(´ω`*)

(中公文庫「昭和の名短篇」 荒川洋治編)

ほとんどが一筆書き、または一筆書きに近い強いことばの選択がなされている。「小僧の神様」は、鮨を手にとってから値段を聞いてそれを放して店から出ていく小僧だけを見て、そこから虚構をふくらましたといっている。

「真鶴」のラストシーンは、どうなのだろう。

(岩波文庫「志賀直哉随筆集」1995年刊)

伊坂幸太郎だの宮部みゆきなどは、エンターテインメントなので、似たような作品をいくらでもつくることができる。

直木賞をうける作家はほとんどすべてエンターテインメント。

作者が亡くなってしばらくすると、作品はたいがい姿を消す。そこから蘇ってくるのは容易なことではない。

わたしが読むのは、古めかしいものが大半なので、ほとんど蘇ってきたものたちである。

漱石ですら、「道草」が一番好きかもしれない。そうかんがえて新潮文庫の最新版を、買い直した。

私小説の中で、破滅型ではなく、調和型といわれる作家は、いうまでもないだろうが、志賀直哉にとどめを刺す。そのあとにつづくのは、尾崎一雄かな。志賀直哉に比較すると、横綱対前頭10枚目という気はするが・・・。

モダニスト丸谷才一は私小説を徹底的に嫌悪していたが、とりあえずは消えて、そして蘇ることが、このさきあるだろうか。

池澤夏樹もそれに近い作家といっていいだろう。

※https://blog.goo.ne.jp/nikonhp/e/a5b4128681110000c39dcdb968431153?fm=entry_awp

以前、こうに書いたことがあった。

《たとえば、堀辰雄の「辛夷の花」(「大和路・信濃路」の一編)と「網走まで」を、以前読み比べたとき「ああ、そうか。踏み込みの鋭さがまるで違う」と思ったものだ。

どちらも列車の中の情景を題材としているが、「辛夷の花」がものを見ているのではなく、雰囲気描写に終始しているのと違い、「網走まで」のまなざしは現実に突き刺さっていく。

こういう人に見られるのは、ある意味恐ろしいことである。視線がものの、あるいは人間の本質を衝き、ヴェールの内を暴いてしまうからだ。》「一つの到達点としての「焚火」 ~志賀直哉を読み返す」2020年8月9日

これが前回読み返したときの記事である。

志賀直哉には、絶対名作といえる短編が、およそ10篇はある。

思いつくままに挙げてみると、

・老人(正宗白鳥が感心していた)

・網走まで

・范の犯罪

・城崎にて

・焚火

・小僧の神様

・清兵衛と瓢箪

・濠端の住まい

・真鶴(若いころ読んだだけだったが、このあいだ読み返した)

・灰色の月(「昭和の名短篇」中公文庫 荒川洋治編)

等々、10篇はすぐ数えることができる。わたしの知り合いにいわせると、現在読むに値するものだけで、20篇はくだらないとのこと。

志賀直哉はいたって男性的な、骨っぽい味わいを奥底に秘めているが、それだけではない。志賀直哉に見つめられると空想しただけで、身のうちに、ざわざわ冷たい空気が吹き抜ける。

前回のBlogでも書いたように堀辰雄の「辛夷の花」と「網走まで」を比較してみればいいのだ。そこに「灰色の月」が加わる。志賀直哉の眼は、しんと澄んでいる。

外界は透明感が高いので、微細なものの動きまで映る。彼の眼を逃れるのはむずかしいのだ。

「網走まで」をまず読み、つづけて「灰色の月」をすぐに読んだ。この通りのいわば“事件”に遭遇したのだと、志賀さんは「続々創作余談」で述べている。

「灰色の月」を、非難する読者もいたらしい。志賀さんが「創作余談」で創作の裏表を率直に語っているのは、研究者はむろん、一読者の場合でもありがたい(´ω`*)

(中公文庫「昭和の名短篇」 荒川洋治編)

ほとんどが一筆書き、または一筆書きに近い強いことばの選択がなされている。「小僧の神様」は、鮨を手にとってから値段を聞いてそれを放して店から出ていく小僧だけを見て、そこから虚構をふくらましたといっている。

「真鶴」のラストシーンは、どうなのだろう。

(岩波文庫「志賀直哉随筆集」1995年刊)

伊坂幸太郎だの宮部みゆきなどは、エンターテインメントなので、似たような作品をいくらでもつくることができる。

直木賞をうける作家はほとんどすべてエンターテインメント。

作者が亡くなってしばらくすると、作品はたいがい姿を消す。そこから蘇ってくるのは容易なことではない。

わたしが読むのは、古めかしいものが大半なので、ほとんど蘇ってきたものたちである。

漱石ですら、「道草」が一番好きかもしれない。そうかんがえて新潮文庫の最新版を、買い直した。

私小説の中で、破滅型ではなく、調和型といわれる作家は、いうまでもないだろうが、志賀直哉にとどめを刺す。そのあとにつづくのは、尾崎一雄かな。志賀直哉に比較すると、横綱対前頭10枚目という気はするが・・・。

モダニスト丸谷才一は私小説を徹底的に嫌悪していたが、とりあえずは消えて、そして蘇ることが、このさきあるだろうか。

池澤夏樹もそれに近い作家といっていいだろう。

※https://blog.goo.ne.jp/nikonhp/e/a5b4128681110000c39dcdb968431153?fm=entry_awp