いや~、文句なくおもしろい!

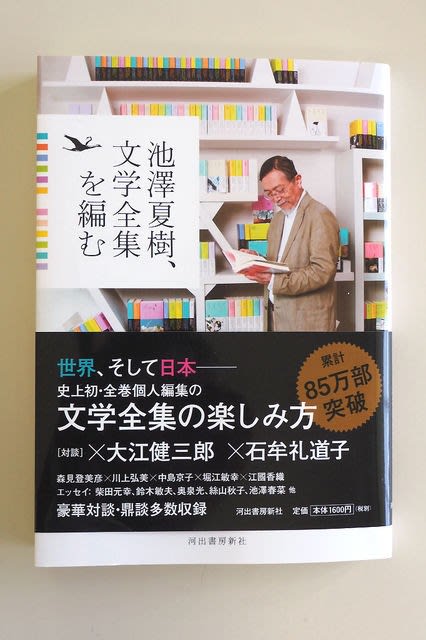

しばらくぶりに買った新刊本「池澤夏樹、文学全集を編む」(河出書房新社2017年9月30日刊)を堪能している。

河出書房の「世界文学全集」「日本文学全集」は、新潮社の「クレストブック」シリーズとならんで、現時点での最も注目すべき“文学”の叢書として、ファンから熱い視線を浴びているのは、ほぼ間違いない。

そのことはわたしも知っていた。

池澤夏樹さんはこの分野ではインターナショナルな小説家、批評家として、この十年あまり、めきめき頭角をあらわし、確たる地歩を築いた。

この人の「単独編集」が、エッジの効いた、耳をそばだてずにはいられない文学全集=叢書を生みだしたのだ。

「世界文学全集」「日本文学全集」それぞれ30巻、合計60巻、堂々たる全集となった。

日本文学全集では、吉田健一、須賀敦子、石牟礼道子を単独の巻としているのは、単独編集というシステムとしたことの最大の効用だろう。つまりこの三者を、現時点において、池澤さんが評価し直したということである。

しかも、古典はすべて現役作家による“現代語訳”。これもまったくのところ、スリリングな、ある意味観客を意識した演出というべきだ。

池澤さんは、編集方針の核心をつぎのように述べている。

《しかしこれはお勉強ではない。

権威ある文学の殿堂に参拝するのではなく、友人として恋人として隣人としての過去の人たちに会いに行く。

書かれた時の同時代の読者と同じ位置で読むために古典は現代の文章に訳す。当代の詩人・作家の手によってわれわれの普段の言葉づかいに移したものを用意する。

その一方で明治以降の文学の激浪に身を投じる。厳選した作品に共感し、反発し、興奮する。私は誰か? 日本文学はそれを知る素材である。》(日本文学全集宣言)

本書はその編集の経緯や裏話、訳者・編集者たちの座談会、池澤さんによる対談等が収録されていて、とっかかりの役目をはたし、“いま生きて呼吸している日本語”の香り、そして文学の香りが満喫できる仕掛け。

「文学は滅びた」とはいわせない気概・熱気が横溢している(^-^)

文学という表現のジャンルにおいて、かつても、そしていまも、清冽な幾筋もの川が流れ、ときに瀑布となってほとばしる。

ことばによる知性、感性のいわば祝祭空間。そのありさまを、広い視野に立って、あらためて見渡す。

このむずかしい企画が、池澤さんと出版社の共同事業を成功にみちびき、豊かな稔りをもたらしたのだ。

累計で85万部というからそう大した数字ではないかも知れないが、わたしのような「文学好き」が、予想以上に生き残っている証拠。うれしいトピックである。

よくもこれだけ、上質極まりない人びとの声、ことばを集めたものだ。悲しみやよろこび、うめき、驚き、不安、怒り、絶望。

人間とは何か・・・何をしてきたのか? そしてどう生きて死んでいったのか?

それらが「文学作品」として提出されている。それを、池澤夏樹さんという人が集め、集めた理由を述べる。さらにその反響までをフォローする。

装幀もクリアでフレッシュ(^^)/

余計なお世話だけど、「つまらないその場限りのゲームやアプリに、うつつを抜かしている場合ではあるまい。人生はあなたが考えているほど長くはないのですよ」と、最後にわたしはいっておこう。

intelligence(知性)と sensitivity(感性)は、硬貨の裏表、一対となることで、はじめて真の魅力を発揮する。

■新潮社 クレスト・ブックス

http://www.shinchosha.co.jp/crest/

■河出書房新社

世界文学全集:http://www.kawade.co.jp/np/special/3677774465/

日本文学全集:http://www.kawade.co.jp/nihon_bungaku_zenshu/

:http://www.kawade.co.jp/nihon_bungaku_zenshu/bookdata/

(「ぼくがこれを選んだ理由」という短文が全巻に付されている)

しばらくぶりに買った新刊本「池澤夏樹、文学全集を編む」(河出書房新社2017年9月30日刊)を堪能している。

河出書房の「世界文学全集」「日本文学全集」は、新潮社の「クレストブック」シリーズとならんで、現時点での最も注目すべき“文学”の叢書として、ファンから熱い視線を浴びているのは、ほぼ間違いない。

そのことはわたしも知っていた。

池澤夏樹さんはこの分野ではインターナショナルな小説家、批評家として、この十年あまり、めきめき頭角をあらわし、確たる地歩を築いた。

この人の「単独編集」が、エッジの効いた、耳をそばだてずにはいられない文学全集=叢書を生みだしたのだ。

「世界文学全集」「日本文学全集」それぞれ30巻、合計60巻、堂々たる全集となった。

日本文学全集では、吉田健一、須賀敦子、石牟礼道子を単独の巻としているのは、単独編集というシステムとしたことの最大の効用だろう。つまりこの三者を、現時点において、池澤さんが評価し直したということである。

しかも、古典はすべて現役作家による“現代語訳”。これもまったくのところ、スリリングな、ある意味観客を意識した演出というべきだ。

池澤さんは、編集方針の核心をつぎのように述べている。

《しかしこれはお勉強ではない。

権威ある文学の殿堂に参拝するのではなく、友人として恋人として隣人としての過去の人たちに会いに行く。

書かれた時の同時代の読者と同じ位置で読むために古典は現代の文章に訳す。当代の詩人・作家の手によってわれわれの普段の言葉づかいに移したものを用意する。

その一方で明治以降の文学の激浪に身を投じる。厳選した作品に共感し、反発し、興奮する。私は誰か? 日本文学はそれを知る素材である。》(日本文学全集宣言)

本書はその編集の経緯や裏話、訳者・編集者たちの座談会、池澤さんによる対談等が収録されていて、とっかかりの役目をはたし、“いま生きて呼吸している日本語”の香り、そして文学の香りが満喫できる仕掛け。

「文学は滅びた」とはいわせない気概・熱気が横溢している(^-^)

文学という表現のジャンルにおいて、かつても、そしていまも、清冽な幾筋もの川が流れ、ときに瀑布となってほとばしる。

ことばによる知性、感性のいわば祝祭空間。そのありさまを、広い視野に立って、あらためて見渡す。

このむずかしい企画が、池澤さんと出版社の共同事業を成功にみちびき、豊かな稔りをもたらしたのだ。

累計で85万部というからそう大した数字ではないかも知れないが、わたしのような「文学好き」が、予想以上に生き残っている証拠。うれしいトピックである。

よくもこれだけ、上質極まりない人びとの声、ことばを集めたものだ。悲しみやよろこび、うめき、驚き、不安、怒り、絶望。

人間とは何か・・・何をしてきたのか? そしてどう生きて死んでいったのか?

それらが「文学作品」として提出されている。それを、池澤夏樹さんという人が集め、集めた理由を述べる。さらにその反響までをフォローする。

装幀もクリアでフレッシュ(^^)/

余計なお世話だけど、「つまらないその場限りのゲームやアプリに、うつつを抜かしている場合ではあるまい。人生はあなたが考えているほど長くはないのですよ」と、最後にわたしはいっておこう。

intelligence(知性)と sensitivity(感性)は、硬貨の裏表、一対となることで、はじめて真の魅力を発揮する。

■新潮社 クレスト・ブックス

http://www.shinchosha.co.jp/crest/

■河出書房新社

世界文学全集:http://www.kawade.co.jp/np/special/3677774465/

日本文学全集:http://www.kawade.co.jp/nihon_bungaku_zenshu/

:http://www.kawade.co.jp/nihon_bungaku_zenshu/bookdata/

(「ぼくがこれを選んだ理由」という短文が全巻に付されている)