栗と北斎の町、信州・小布施。この街を訪れる観光客は、風情ある街並みや美術館、そしてグルメなどを楽しむのが一般的ですが、無粋者であり且つ三度の飯より温泉が好きな私は、趣ある美しい街並みをそそくさと通り抜け、郊外に広がるりんご畑の中を歩いて、街の東側にある山裾へと向かいます。

小布施駅から徒歩30分強で、今回の目的地である小布施温泉に到着しました。温泉は街外れの山裾に位置しており、宿泊と日帰り入浴の両方が可能な旅館「あけびの湯」と、日帰り入浴専門の「穴観音の湯」という2つの施設が並んでいるのですが、今回は後者の「穴観音の湯」を訪れることにしました。

受付や浴場など主だった施設は全て小高い丘の上にあるため、駐車場の前からエレベータに乗り、丘の上の本棟へと上がります。

私が訪れた日は雲ひとつない青空が広がる好天。

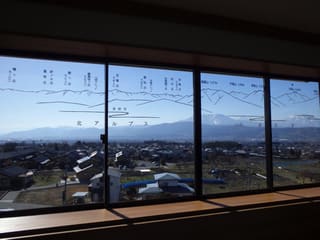

エレベーターホールからは、真っ青な空に稜線を連ねる北信五岳を一望できました。「サルと何とかは高い所が好き」と言いますが、後者に属する私のみならず、どんなセレブリティでも碩学の大家でも、この景色を目にして喜ばない人はいないでしょう。

受付カウンターにて直接料金を支払い、観音様が鎮座する広いロビーの左側に進んで、浴場入口へと進みます。

暖簾をくぐりステップを数段下って脱衣室へ。

パノラミックウィンドウからの眺望が素晴らしい内湯からは北信五岳を一望でき、しかも2方向がガラス窓になっているため、室内はとっても明るく開放的です。窓ガラスには山座同定できる透明のカッティングシートが貼り付けられているので、湯浴みしながら「あの山は◯◯山だな」なんて楽しみ方もできちゃいますね。下手に知ったかぶって山の名前を間違えて、己の無知を晒すような心配もありません。内湯なのにこれだけ壮大な眺望が楽しめるお風呂は珍しいのではないでしょうか。

ブログの画面や文章では伝わらないのですが、温泉好きな私としては、この眺望のみならず、浴室へ入った瞬間にツーンと鼻孔を刺激した、硫黄泉ならではの卵黄臭にも興奮してしまいました。浴槽は10人以上同時にゆったり入れそうなサイズがあり、仏像が載った3つの吐出口からお湯が勢い良くドバドバと供給されています。館内表示によれば内湯のお湯は循環・加温されているとのことで、このドバドバは循環されているがゆえの勢いなのでしょう。窓に向かって右側の槽内ではジェットバスが稼働しており、その勢いによって若干の溢れ出しが見られましたが、吐出される量に対して明らかに少ないので、ほとんどの湯は循環用の吸引口から回収されているものと思われます。お湯はやや緑色を帯びた乳白色に強く濁っている、典型的な硫黄のお湯で、42℃前後の入りやすい湯加減がキープされていました。

なお、室内には温泉のお湯が張られた主浴槽のほかにサウナが設けられていますが、なぜか水風呂の用意はありません。洗い場に関しては、女湯側の壁にシャワー付きのカランが4基並んでいるほか、室内の中程に6角形の島みたいな出っ張りが2つあり、その周囲にお湯のみが吐出されるオートストップ式のカランが取り付けられていました。

屋外に出て階段を下ると露天風呂です。この階段の手すりには「大量の湯花が揚がってきております」との断り書きが掲示されていましたが、私個人としては気分を高揚させるプラス要素ですから、むしろ大歓迎。ワクワクしながらステップを下ると・・・

内湯の下に位置する露天風呂は、半分ほど屋根掛けされていますが、全体的なスペースが広く確保されて開放的。そして視界を遮るものが一切ない眺望は超ブリリアント。この絶景を目にした私は、しばらく我を忘れてフル●ンのまま、圧倒的な景色の美しさと開放感に心を奪われて、その場に立ち尽くしてしまいました。大きな浴槽の内部には鉄平石が敷かれており、所々に庭石が配置されています。また部分的に浅くなっている箇所もあって、丸太の枕が据え付けられて寝湯として利用できるようになっていました。屋根下の浴槽を囲む岩の上では、仏様が湯浴み客を見守っていました。

眼下には小布施の街を擁する善光寺平が広がり、盆地の向こうには北信五岳が秀美に峰を連ねています。高台ですので、そよ風も吹き抜け、実に爽快。ベンチも設けられているので、お湯で火照ったらベンチに腰掛け、絶景を眺めながらクールダウン。適度に熱が抜けたら再びお湯に浸かり、火照ったらまたベンチに腰掛けて・・・という一連のサイクルを何度も繰り返してしまいました。

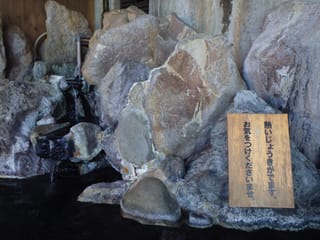

奥に積まれている岩の上から源泉のお湯が落とされており、その流路は漆黒色や深緑色に染まっていました。このお湯を口に含んでみますと、甘塩味と濃いタマゴ味、そしてワンテンポ遅れて口腔の粘膜を痺れさせる強い苦味が感じられ、焦げたような感覚を伴うゆで卵の卵黄臭が鼻へと抜けてゆきました。この源泉のお湯自体はぬるいのですが・・・

湯口の右側からスチームが噴出されており、これによって入浴に適した温度まで加温しているようです。一定時間毎に、機械音や細かな振動とともに白い蒸気が上がり、その噴出箇所を中心に湯船のお湯が熱くなりました。上述のように、館内表示によれば内湯では循環ろ過装置を使用していると表示されているのですが、その一方で、脱衣室には「自家源泉をそのまま使用し加水や添加物は一切使用していない源泉かけ流し」という表示もあり、どっちが正しいのかよくわかりません。でも露天風呂では槽内循環が行われているような形跡は見当たらず、加温を行った上での放流式かと思われますので、脱衣室での説明は露天風呂の湯使いのことを指し示しているのでしょう。

そんな屁理屈を捏ねずとも、一見して明らかなのは、内湯と露天風呂のお湯の色と濁り方の違い。強く白濁してる循環湯の内湯とは大きく異なり、放流式である露天のお湯は透明度が高く、志賀高原・蜆川の熊の湯を薄めたような、バスクリンのようなグリーンをほんのりと帯びているばかりで、底がはっきりと目視できるほどクリアなのです。そして、内湯から露天へ下るステップの手すりで説明が掲示されていたように、湯中では黒い湯の花がチラホラと舞っていました。同じ源泉なのに、湯使いの違いでここまで表情を異にしてしまうとは誠に不思議なものです。内湯ではお湯を循環させて勢いよく吐出させている分、匂いが強く室内に篭っているように感じられましたが、お湯の鮮度感や湯加減、そして何よりもこの上ないすばらしい眺望が楽しめる露天風呂の方が高い満足感が得られたので、私はひたすらこの露天風呂に居座ってしまいました。しかも湯に浸かりながら北信五岳を眺めていたら、思わず「北国の春」を口ずさんでいまい、図らずも自分の心身がしっかりと日本の伝統的なオッサンへ老化していることを実感したのでした。余談ですが、「北国の春」を歌った千昌夫は三陸の陸前高田出身ですが、作詞のいではく氏は信州出身であり、ご本人も信州への郷愁を歌詞にしたと述べていますので、私がこの風呂で「北国の春」を歌ったことは、決して当地と無関係ではないのでありますよ(何を弁解しているんだか…)。

湯上がりにはご当地の牛乳を一気飲み。これがまた実に美味いのです。

小布施は栗と北斎のみならず、温泉と牛乳の町でもあったんですね。非常にすばらしい名湯でした。

含硫黄-カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉 43.3℃ pH8.14 溶存物質3599mg/kg 成分総計3600mg/kg

Na+:391.5mg, Ca++:865.0mg,

Cl-:1852.0mg, Br-:6.9mg, I-:0.5mg, HS-:30.4mg, S2O3--:2.8mg, SO4--:304.0mg, HCO3-:68.5mg,

H2SiO3:37.2mg, HBO2:22.0mg, H2S:1.7mg,

加水なし、加温あり(入浴に適した湯温に保つため)、循環ろ過装置使用(衛生管理のため)、消毒あり(衛生管理のため。ただし塩素系薬剤は使用していない)

長野電鉄・小布施駅より徒歩30分、もしくは小布施駅から町内周遊バス「おぶせロマン号」で「おぶせ温泉前」下車

長野県上高井郡 小布施町雁田1194

026-247-2525

ホームページ

10:00~22:00(受付21:20まで) 年中無休

600円

ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★