前回記事まで3回連続(上関・湯沢・高瀬)で新潟県関川村の温泉について取り上げてきましたが、今回の当地訪問に当たってはJR米坂線を利用し、各温泉の最寄りとなる越後下関駅を温泉巡りの起終点に設定しました。この駅は関川村の玄関口に当たる駅であり、村役場にも近く、そうした事情のためか村内に存在する駅の中では唯一窓口が設けられている有人駅でもあります。

上述のように駅付近には役場がある他、駅前を線路と平行して伸びる旧米沢街道(小国街道)沿いには、米沢藩に融資をして武士身分を保証されていた豪商渡邊家の邸宅(渡邊邸)など、かつてここが宿場(下関宿)であった名残を留める光景が残っており、かつての宿場風情を味わいながら歴史散策することができます。とはいえ、重要伝統的建造物群に指定されているような他地域の有名な宿場と違って小規模であるため、わざわざ宿場散策のためだけに訪れると物足りなさを覚えるかもしれませんが、一部では電線地中化も行われたこともあって、現代的なものに邪魔されることなく風景を捉える事が出来ますから、近くを訪問したついでに立ち寄ってみると良いかと思います。

さて本題。越後下関駅は一応有人駅ですが、いわゆる簡易委託駅でして、窓口で対応しているのはJRの職員ではなく、関川村の職員さんが交代制で勤めていらっしゃいます。掲題で「駅員さん」とせず「職員さん」と表記したのはこのためです。

今月(2012年1月)の連休の某日、14:14着の列車からこの駅に降り立ったのは私一人だけでしたが、この日担当していた職員さんは、本屋側ホームで列車の発車を見送り、その後は私が跨線橋を渡って駅舎まで来るのをホーム上で待って、わざわざ駅待合室への扉を開けて下さいました。扉を開けてくださるという行為自体は小さな気遣いにすぎないように思われますが、他の駅ではなかなか経験できることではなく、そんなささやかな親切にとても感動してしまいました。

この駅の窓口にはマルス端末は無いもののPOSが設置されていることは事前に知っていたため、もしかしたらと淡い期待を抱きつつ、ホームから窓口内へ戻った先程の職員さんに「すいません、新幹線の指定席券は購入できますか?」と訊いてみると「時間がかかりますがよろしいでしょうか」との返答。私としてはこれから温泉を巡り、その後にこの駅へ戻って次の列車(次といっても何と3時間37分後!)に乗るつもりでしたので、戻ってからチケットを入手できれば何ら問題はありません。このことを告げると、職員さんもホッとした様子で対応をすすめてくれ、私から希望列車(MAXとき350号)と座席位置(2FのE席)を申し伝え、温泉巡りへと出かけました。

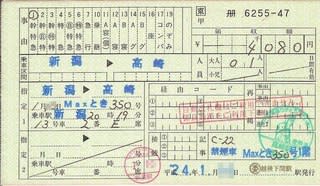

さて温泉を3軒梯子して駅へ戻ってくると、私の顔をしっかり憶えていてくれた職員さんはすぐさま発券済みの券を窓口へ用意してくれました。↑画像がその時に購入した新潟→高崎の新幹線特急券です。マルスが無いため、料金補充券での発券となります(というか、それを予め期待してたんですけどね)。手書きのきっぷは何度手にしても味があっていいもんです。

職員さん曰く私が希望していた2階E席は埋まっていたため1階のE席にしました、とのことだったのですが、その説明の際、2階の窓側を確保できなかったことに対し、職員さんはとても丁寧にお詫びしてくださったのです。席が埋まっていることは職員さんに責任があるわけじゃないのに、丁寧なお詫びの上、物腰柔らかな口調で「E席は2人掛のシートとなっております」「こちらの券では自動改札は利用できません」など懇切に説明してくださるものですから、下車時の待合室の扉のことと相俟って、この職員さんにめちゃくちゃ感激してしまいました。接客なんだからその程度は当たり前じゃん、と仰る方もいらっしゃるかと思いますが、駅によっては「発券なんて面倒臭い」という態度を露骨に表わす人に遭遇することも屡なので、つい感激の度合いが大きくなってしまったわけです。

ちなみにこちらは同時に発券してもらった乗車券です。感熱POSですね。1日6往復しか発着しない駅ゆえ、あんまり発券機会が無いのか、券の上端が若干黄ばんでいました。特急券・乗車券とも、高崎にて高崎観音が描かれた乗車記念印を捺してもらいましたが、乗車券に関してはパンチによる穴開け処理も行われました。最近ではJR東日本でも使用済み券の穴開け処理をするようになったんですね。

旅の玄関口でこの越後下関駅の職員さんのような方に出会えると、その村に対する好感がググっとアップしますね。ちょっと嬉しくなって今回の記事にしてしまいました。

というわけで越後下関駅でも料金補充券は入手できますが、どうかその手のマニアの方々には現地にて無茶な要求はしないでいただきたく切に願います。