安代温泉には2つの共同浴場がありますが、いずれも原則的には地元民(組合員)しか利用することができません。しかしながら当地のお宿に宿泊すれば、その特権として共同浴場の利用が可能になりますので、前回および前々回記事で取り上げた「安代館」にて宿泊した晩に、2つの共同浴場を訪れてみました。まずは安代温泉の象徴とでも言うべき「安代大湯」から。渋温泉に続く石畳の道に面しており、誰しもがカメラを構えたくなるほどどっしりとした構えの、風格ある伝統的湯屋建築です。

湯屋の内部は男女別で対称的な造りになっているばかりか、「安代館」に面した西側(湯田中側)と、赤いポストが立っている東側(渋側)でもシンメトリになっており、東西両側に出入口と脱衣室が設けられている面白い構造をしています。

脱衣室は木の棚と洗面台があるだけのシンプルな造り。洗面台は昔ながらのタイル張りです。

明らかに仕切りを挟んで男女がシンメトリになっていることがわかる浴室は、風格漂う総木造の外観に反して、モルタル塗り且つタイル張りなのですが、室内は清掃がよく行き届いていて、タイルも古いながらピカピカに輝いており、地元の方がこの大湯に寄せる愛情が伝わってきます。

洗い場にカランは無いものの、細長い凹みが設けられていて、石鹸などが置けるようになっていました。

お饅頭を半分に割ったような形状をしている湯船は総タイル貼りで、縁は紺色、総内は水色です。このはっきりとしたコントラストが、無色透明なお湯の清らかさを際立たせており、その澄んだお湯が縁から床へ絶えず溢れ出ていました。

私の訪問時、湯船に取り付けられた温度計は42℃を指していました。館内の注意書きによれば、加水しすぎないように、とのこと。過度な加水は熱い湯船を好む組合員さんにとっては不本意でしょうし、水道代も跳ね上がっちゃいますから、地元の方にとってはなるべく避けたいことなのでしょう。従いまして私もここでは一切加水せずに入浴しました。

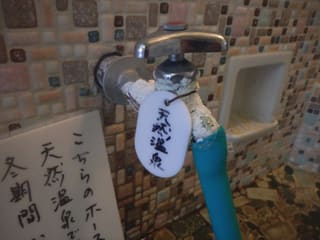

湯屋の屋根を支える大黒柱の表面にはサーモンピンクのタイルが貼られており、その下部にお湯の投入口が丸く口を開け、トポトポと熱いお湯を浴槽へ落としていました。使用源泉は前回記事で取り上げている「安代館」と同じく「共益会11号ボーリング源泉」で、湯口の下部には硫酸塩と思しき結晶が付着していましたが、食塩メインのお湯であるためか、析出はさほど多くなく、浴槽内部等に付着することもないようです。お湯の見た目は無色透明でクリアに澄んでおり、湯の花などの浮遊物は見られません。微かな塩味を有する他、わずかな石膏感や芒硝感も得られます。

私の入浴中も次々に組合員さんが訪れて、その日の汗を流した後、湯船に浸かって気持ちよさそうな表情を浮かべていらっしゃいました。風格ある湯屋で温泉を愛する地元の方々の生活文化に触れることができる、素敵な共同浴場でした。

共益会11号ボーリング

ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉 91.7℃ pH8.2 溶存物質1.623g/kg 成分総計1.623g/kg

Na+:362.1mg(76.17mval%), Ca++:64.6mg(15.59mval%),

Cl-:533.8mg(70.25mval%), Br-:2.7mg, I-:0.7mg, HS-:0.3mg, S2O3--:1.4mg, SO4--:257.0mg(24.96mval%), HCO3-:38.2mg, CO3--:7.0mg,

H2SiO3:202.3mg, HBO2:89.5mg,

(平成24年5月2日)

長野県下高井郡山ノ内町平穏

地元住民(組合員)および安代温泉の旅館宿泊客以外利用不可

備品類なし

私の好み:★★+0.5